送別ギフト調査:花束は扱いに困る?喜ばれる贈り物

ベストカレンダー編集部

2025年9月8日 13:25

調査発表・バルーン

開催日:9月8日

職場の送別で好まれる贈り物、評価が分かれる理由を探る

株式会社ケィテックは、2025年9月8日13時00分に「贈り物にまつわる本音と実態」に関する調査結果を公表しました。本リリースは、20~50代の社会人(送別会・退職・異動などの経験者)1,004人を対象に、PRIZMAによるインターネット調査で実施されたもので、調査期間は2025年8月13日(水)~8月14日(木)です。調査は、贈る側と受け取る側のギャップに焦点を当て、どのような贈り物が喜ばれ、どのような点で困りごとが生じるのかを数値としてまとめています。

調査の全体像を見ると、受け取る側は利便性や実用性を強く重視しており、贈る側が場の演出や定番に基づいて選ぶ「花束」などは、評価が二分される結果となりました。今回の調査データは、贈り物を選ぶ際の基準や、受け取り後の取り扱いに関する具体的な実態を把握するうえで有用な示唆を与えます。

調査概要と基本データ

下記は本調査の主要データです。調査元や方法、対象などは贈り物に関する調査の解釈に影響を与えるため、原データをそのまま示します。

調査概要は以下の通りで、調査元は株式会社ケィテック、モニター提供元はPRIZMAリサーチです。詳しくはケィテックのウェブサイト(https://www.k-tech.ne.jp/)およびPRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)をご確認ください。

- 調査名

- 「贈り物にまつわる本音と実態」に関する調査

- 調査期間

- 2025年8月13日(水)~2025年8月14日(木)

- 調査方法

- PRIZMAによるインターネット調査

- 調査人数

- 1,004人

- 調査対象

- 調査回答時に20~50代の社会人(送別会・退職・異動などの経験者)であると回答したモニター

- 調査元

- 株式会社ケィテック(https://www.k-tech.ne.jp/)

- モニター提供元

- PRIZMAリサーチ

調査結果の詳細:何が「嬉しい」か、何が「困る」か

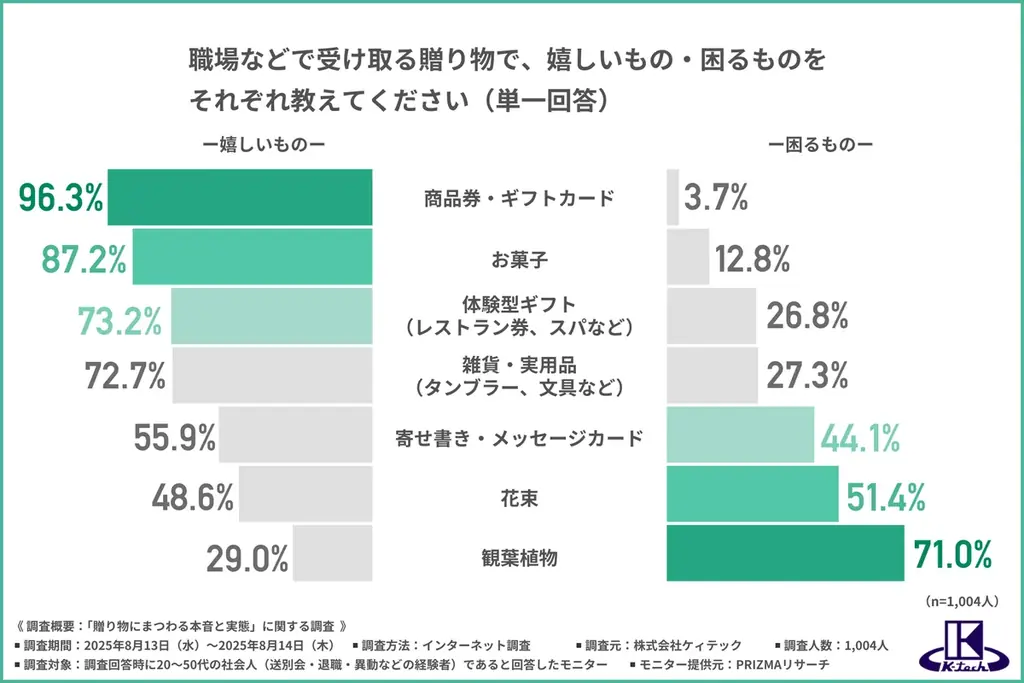

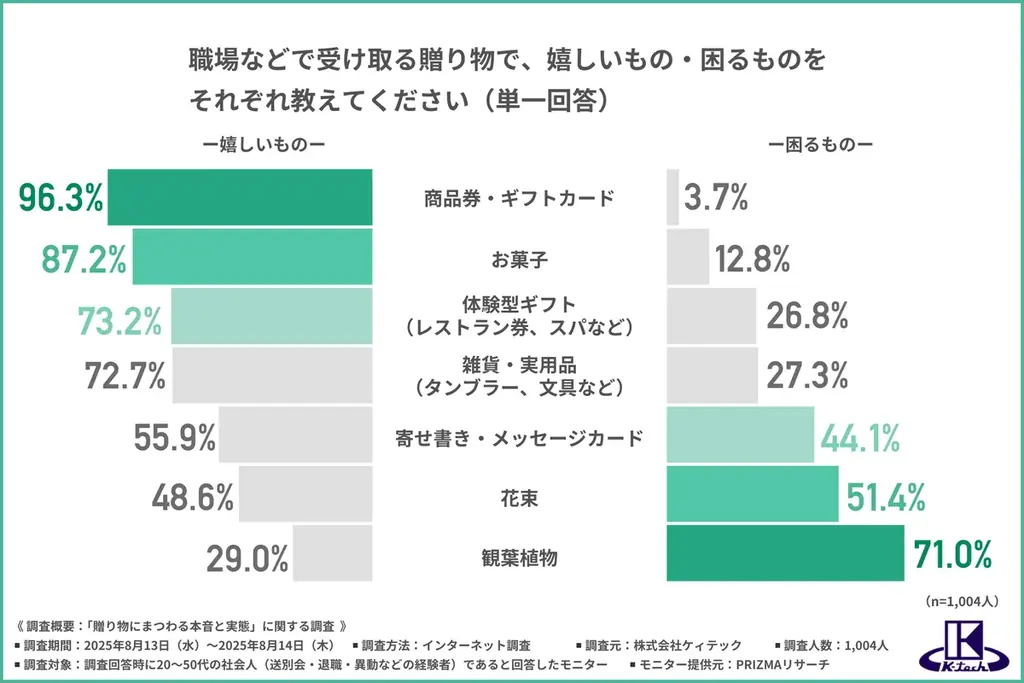

まず「職場などで受け取る贈り物で、嬉しいもの・困るもの」については明確な傾向が現れました。受け取る側が支持したのは、自由度や持ち帰りやすさなどの利便性を備えたギフトであり、逆に持ち運びや管理に手間がかかるものは敬遠される傾向が強くなっています。

以下に、具体的な順位と割合を示します。数値は調査で得られた回答のままです。

「嬉しいもの」と「困るもの」上位

調査で上がった上位の項目とその割合は、受け取る側の優先事項を端的に伝えます。特に商品券やギフトカードの支持率は非常に高く、実用性の重視が見て取れます。

具体的な順位は次の通りです。

| カテゴリー | 順位 | 項目 | 支持割合 |

|---|---|---|---|

| 嬉しいもの | 1位 | 商品券・ギフトカード | 96.3% |

| 2位 | お菓子 | 87.2% | |

| 3位 | 体験型ギフト(レストラン券、スパなど) | 73.2% | |

| 困るもの | 1位 | 観葉植物 | 71.0% |

| 2位 | 花束 | 51.4% | |

| 3位 | 寄せ書き・メッセージカード | 44.1% |

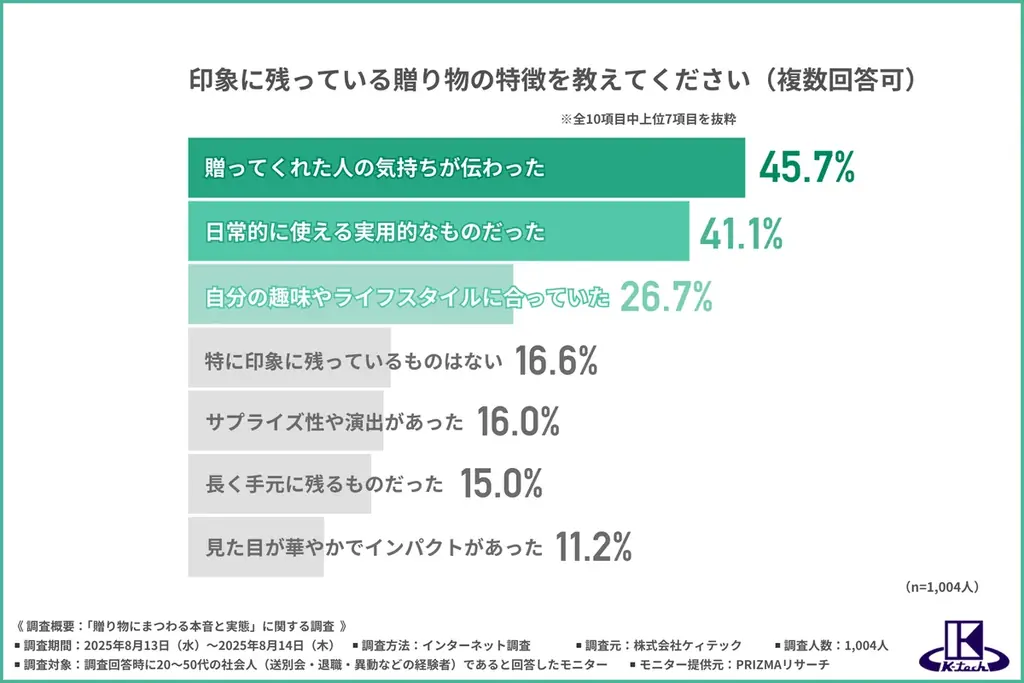

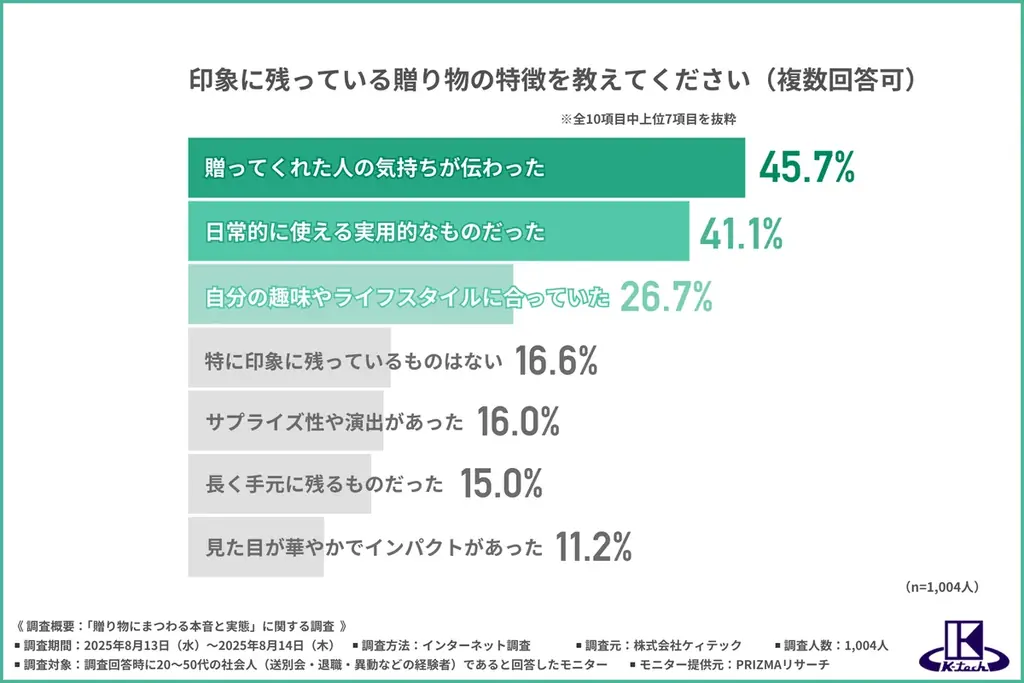

印象に残る贈り物の特徴

「印象に残っている贈り物の特徴」については、感情や実用性が混在する回答が得られました。心のこもった贈り物は評価されますが、日常に取り入れやすい実用性も高く評価されています。

上位回答は以下の通りです。

- 贈ってくれた人の気持ちが伝わった:45.7%

- 日常的に使える実用的なものだった:41.1%

- 自分の趣味やライフスタイルに合っていた:26.7%

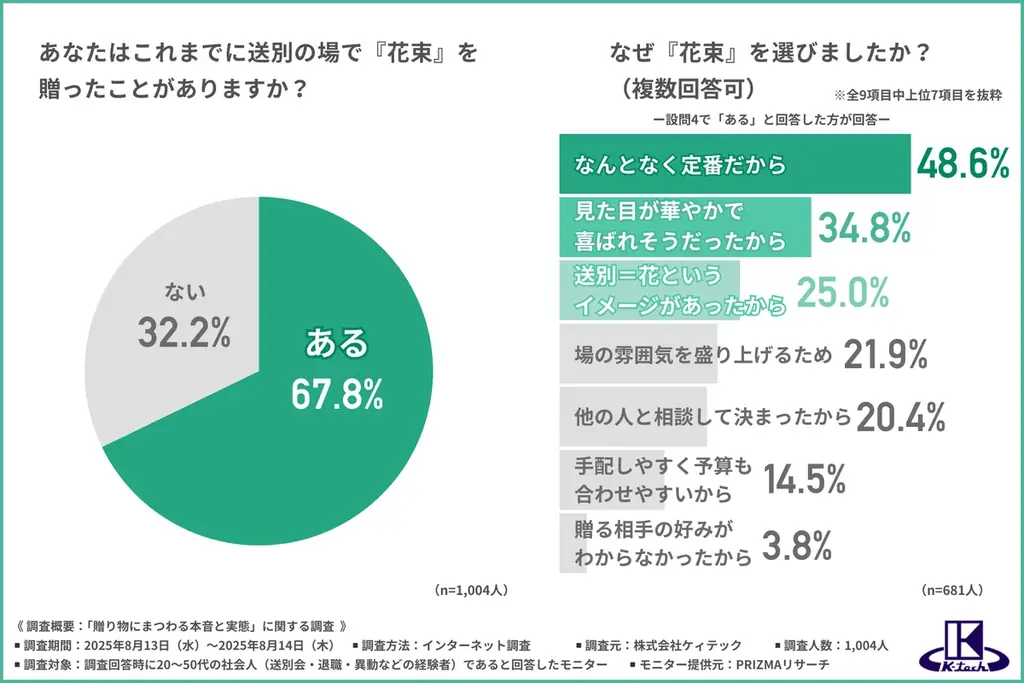

花束の実態と受け取り後の扱い、そして選ばれる理由

花束は「定番」であり場を華やかにする一方、受け取り後の取り扱いに関しては負担と受け取られる場合があることが明確になりました。贈る側が慣習や場の演出を重視しているのに対し、受け取る側は生活との相性を意識している点が評価の分岐点です。

以下は花束に関する具体的な設問と回答の要点です。贈る側の行動理由や受け取り側の飾る習慣など、複数の視点が示されています。

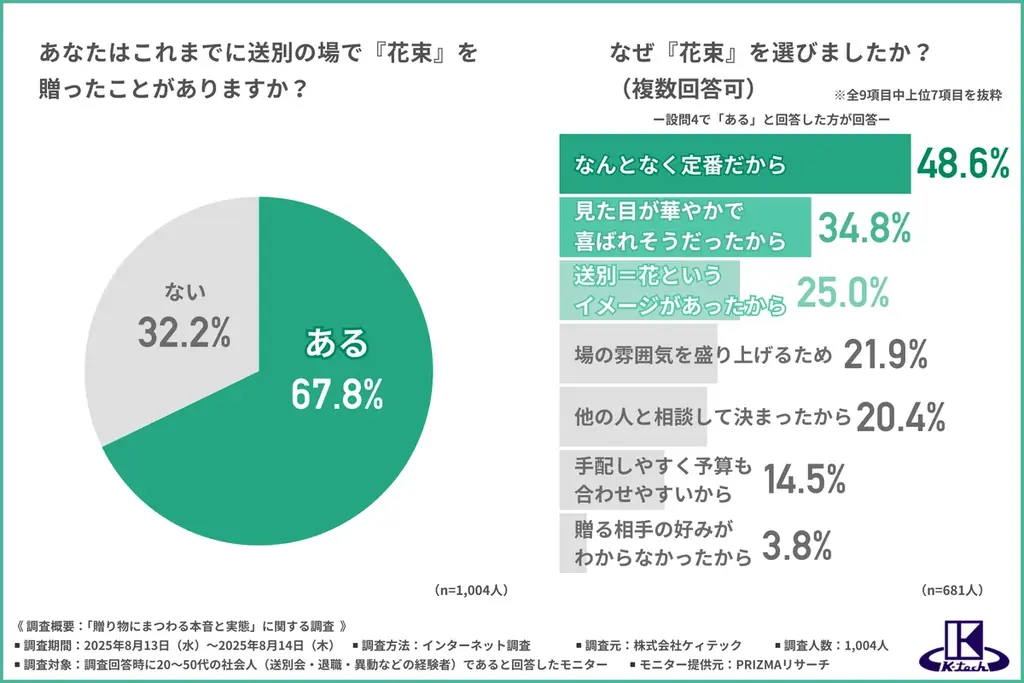

贈った経験や選択理由

「送別の場で花束を贈ったことがあるか」という問いには、67.8%が「ある」と回答しました。贈る側は定番性や見た目の華やかさを理由に選ぶことが多い点が示されています。

贈った理由の上位は次のとおりです。

- なんとなく定番だから:48.6%

- 見た目が華やかで喜ばれそうだったから:34.8%

- 送別=花というイメージがあったから:25.0%

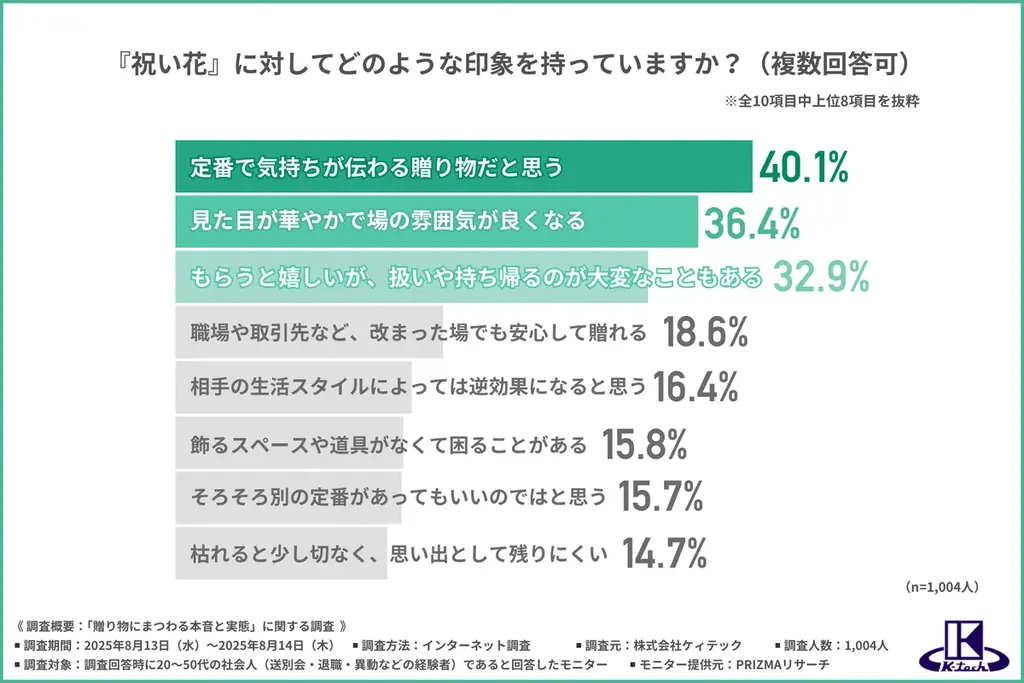

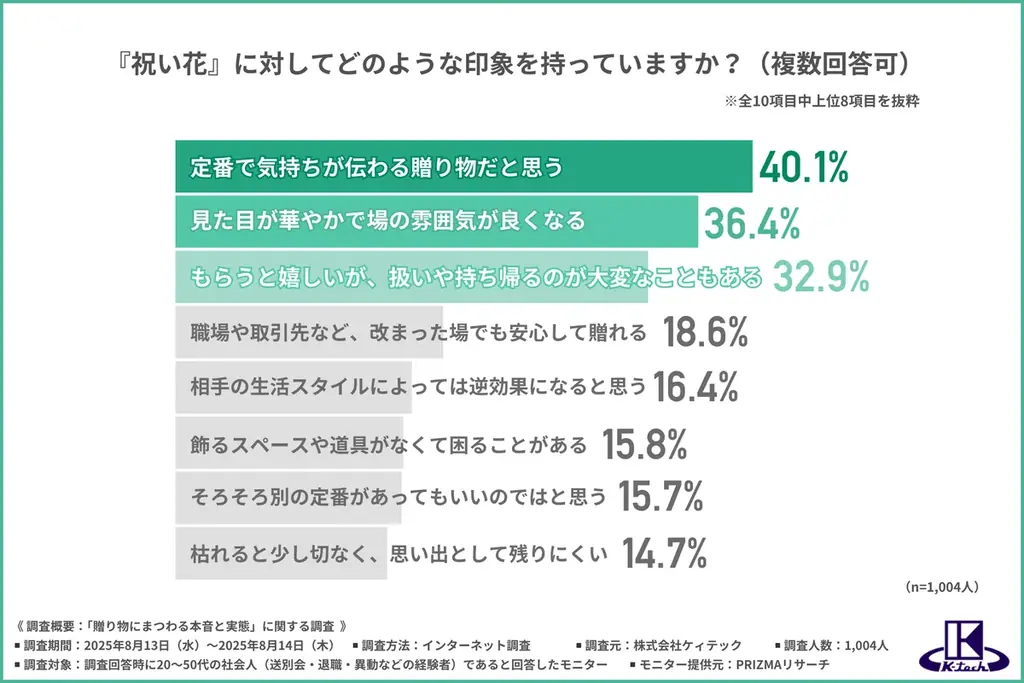

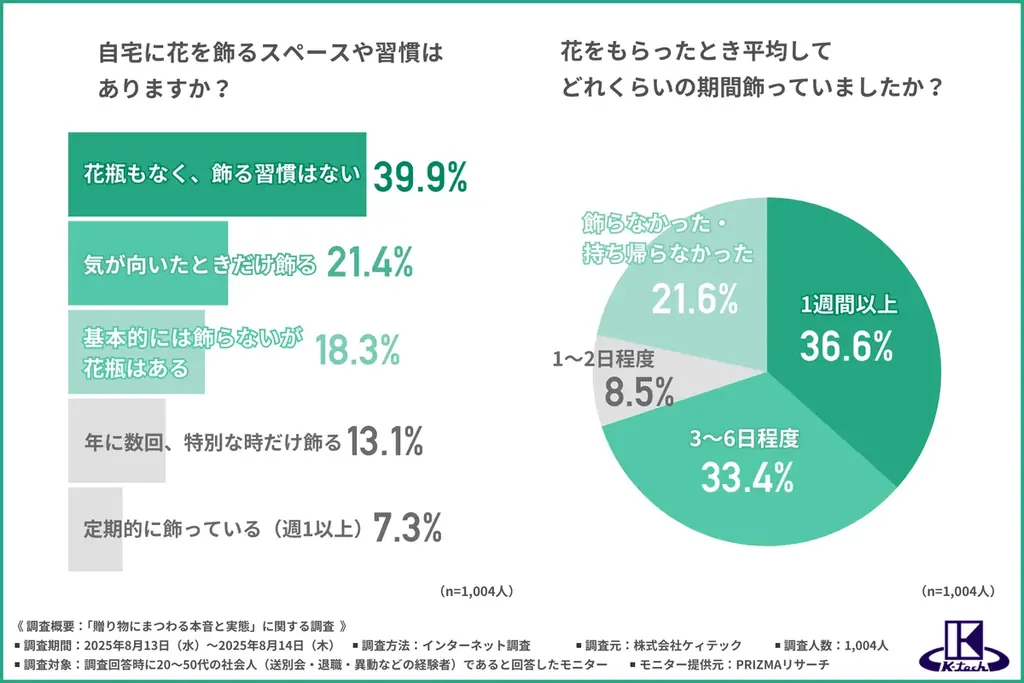

受け取り側の印象と飾る習慣

「祝い花に対する印象」では「定番で気持ちが伝わる贈り物だと思う」が40.1%で最も多く、続いて「見た目が華やかで場の雰囲気が良くなる」が36.4%、「もらうと嬉しいが、扱いや持ち帰るのが大変」が32.9%となりました。

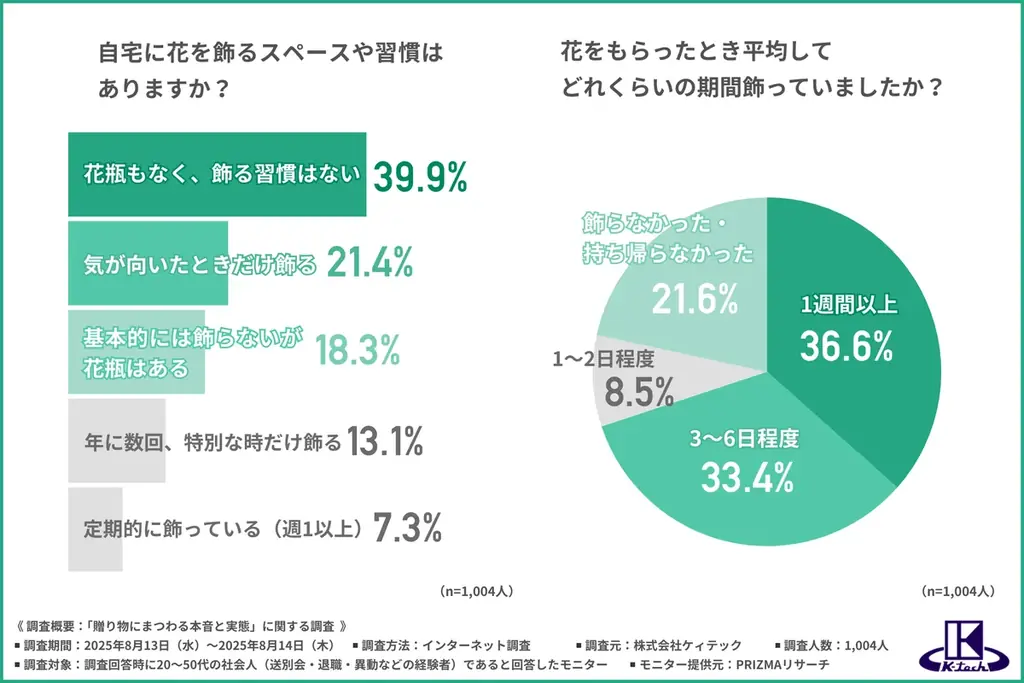

また、自宅に花を飾る習慣については、39.9%が「花瓶もなく、飾る習慣はない」と回答しており、約4割が日常的に花を飾らない状況にあります。併せて、花をもらったときの飾る期間は「1週間以上:36.6%」「3〜6日程度:33.4%」「飾らなかった・持ち帰らなかった:21.6%」と個人差が大きい点がわかります。

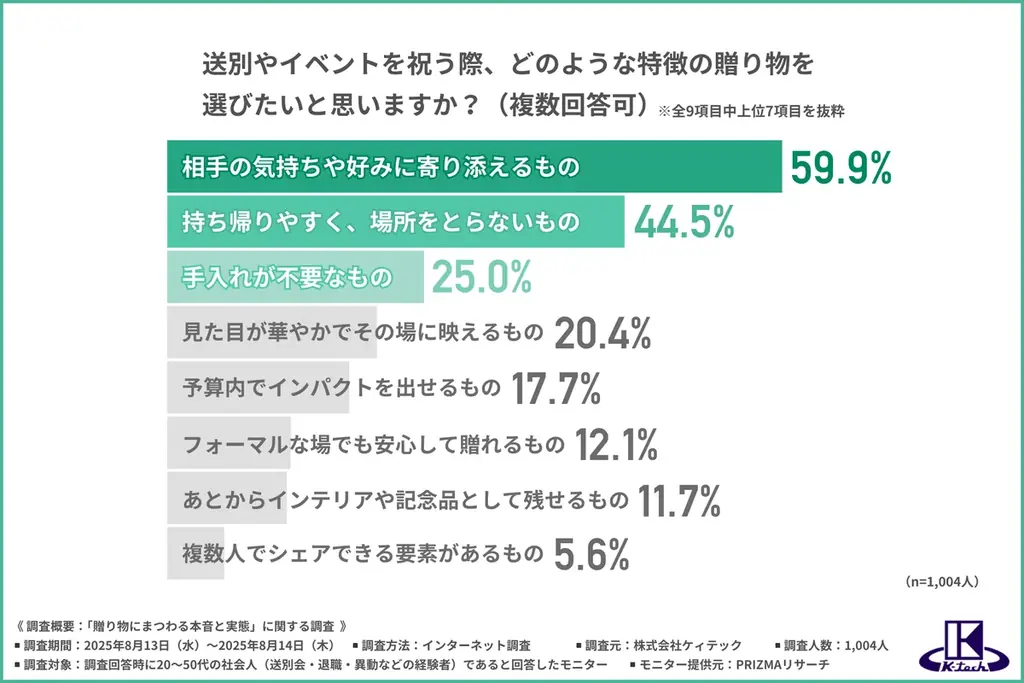

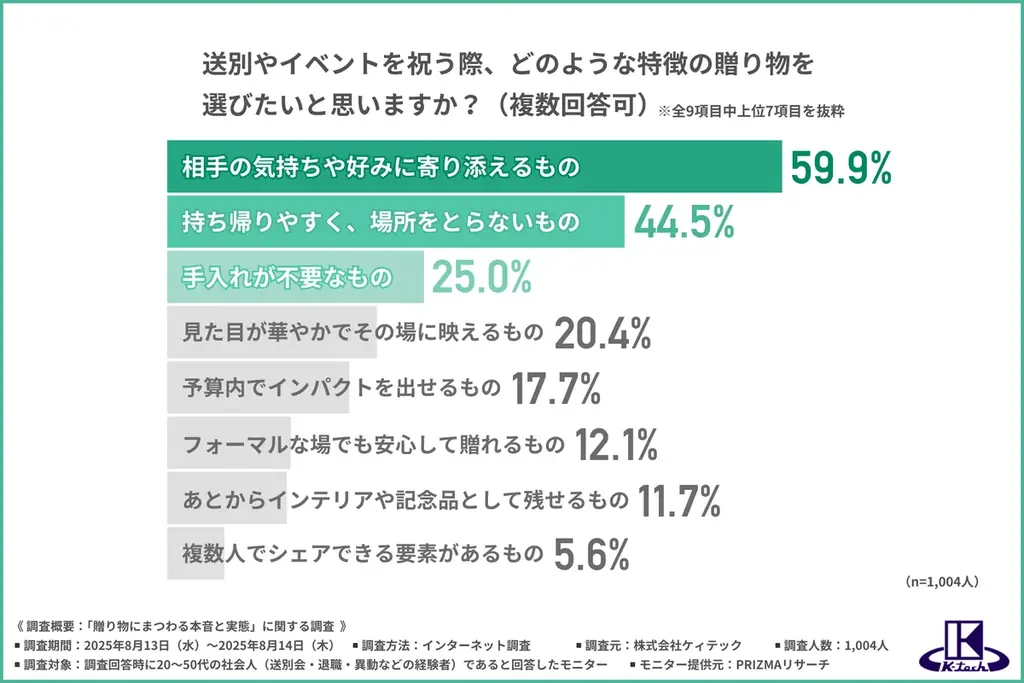

贈り物に求められる条件とケィテックの提案

調査からは、受け取る側が重視する条件として「相手の気持ちや好みに寄り添えること(59.9%)」「持ち帰りやすく場所を取らないこと(44.5%)」「手入れが不要であること(25.0%)」が挙がりました。これは、贈り物が「印象」と「実用性」の両面を満たす必要があることを示しています。

こうした背景を踏まえ、株式会社ケィテックは従来の生花に代わる新しい祝い花商品として「セレモニーバルーンタワー」を提供しています。本製品は贈る側と受け取る側の双方の課題に対応することを狙いとした設計です。

『セレモニーバルーンタワー』の特徴

セレモニーバルーンタワーは、高さ約70センチのタワー型祝い花で、バルーンで構成されているため非常に軽量で持ち帰りやすく、水替えなどの手間が不要です。花瓶がなくてもそのまま飾れる点が実用面での大きな利点です。

さらに一つのタワーは10個の小さなバルーンブーケで構成されており、式典後に分けて配ることが可能です。土台はスチールスタンドで繰り返し使用できるため環境配慮にもつながり、オプションで観葉植物と組み合わせることで室内グリーンとしても活用できます。

- 高さ:約70センチ

- 構成:10個の小さなバルーンブーケで分配可能

- 持ち運び:軽量で持ち帰りやすい設計

- 手入れ:水替え不要、花瓶不要

- 土台:スチールスタンドで繰り返し使用可

- オプション:観葉植物との組み合わせ可

注文方法と会社情報

『セレモニーバルーンタワー』の注文は、電話またはメールで受け付けています。件名に「祝い花の注文」と明記する旨を伝えています。詳細やその他製品情報は、株式会社ケィテックの公式サイトで確認できます。

注文先および会社情報は以下の通りです。

| 電話 | 090-1701-3536 |

|---|---|

| メール | to-kaneko@k-tech.ne.jp(件名に「祝い花の注文」と記載) |

| 会社名 | 株式会社ケィテック(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役:金子 倫司) |

| 会社HP | https://www.k-tech.ne.jp/ |

調査結果と製品情報の要点まとめ

以下の表は、本記事で紹介した調査の主要結果と、ケィテックが提供する『セレモニーバルーンタワー』の要点を分かりやすく整理したものです。数値や連絡先など、記事中に出た主要情報をまとめて確認できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表日時 | 2025年9月8日 13時00分(株式会社ケィテック発表) |

| 調査名 | 「贈り物にまつわる本音と実態」に関する調査 |

| 調査期間 | 2025年8月13日〜8月14日 |

| 調査方法・提供元 | PRIZMAによるインターネット調査(モニター提供:PRIZMAリサーチ) |

| 調査人数・対象 | 1,004人/20~50代の社会人(送別会・退職・異動などの経験者) |

| 嬉しい贈り物上位 | 商品券・ギフトカード(96.3%)、お菓子(87.2%)、体験型ギフト(73.2%) |

| 困る贈り物上位 | 観葉植物(71.0%)、花束(51.4%)、寄せ書き・メッセージカード(44.1%) |

| 花に関する実態 | 花瓶もなく飾らない:39.9%、飾らなかった・持ち帰らなかった:21.6%、飾る期間1週間以上:36.6% |

| 贈り物に求める条件 | 相手の気持ちや好みに寄り添えるもの(59.9%)、持ち帰りやすく場所を取らないもの(44.5%)、手入れ不要(25.0%) |

| 製品名 | セレモニーバルーンタワー(高さ約70cm、10個の小さなバルーンブーケで構成、スチールスタンド) |

| 注文先 | 電話:090-1701-3536/メール:to-kaneko@k-tech.ne.jp(件名に「祝い花の注文」) |

| 会社情報 | 株式会社ケィテック(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役:金子 倫司)/https://www.k-tech.ne.jp/ |

本調査は、贈り物を選ぶ際に受け取り手の生活や利便性を考慮する必要があることを示しています。そのうえで、ケィテックのセレモニーバルーンタワーは、華やかさを保ちながら持ち帰りやすさや手入れの不要性など受け取り側の負担を軽減する設計となっており、調査結果の示す課題に対応する一つの解として提示されています。

参考リンク: