馬渡島で作るアップサイクルコースター 子どもの循環学習

ベストカレンダー編集部

2025年9月7日 11:42

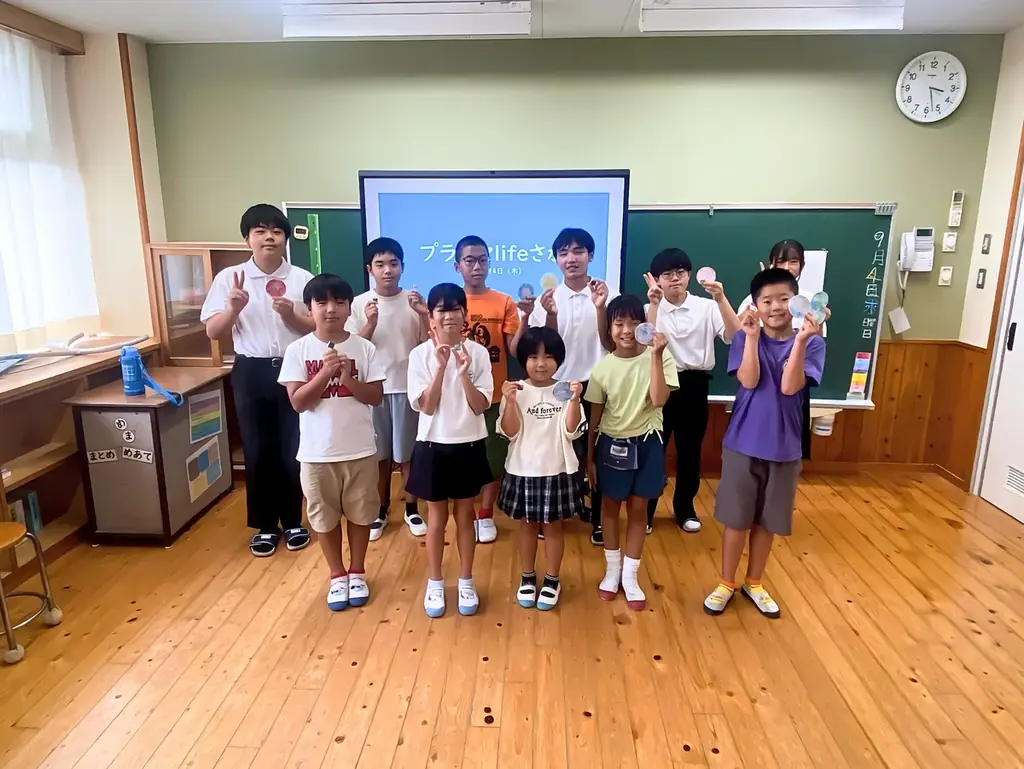

馬渡島コースター制作

開催日:9月4日

馬渡島で生まれた“島の自然”をかたちにする取り組み

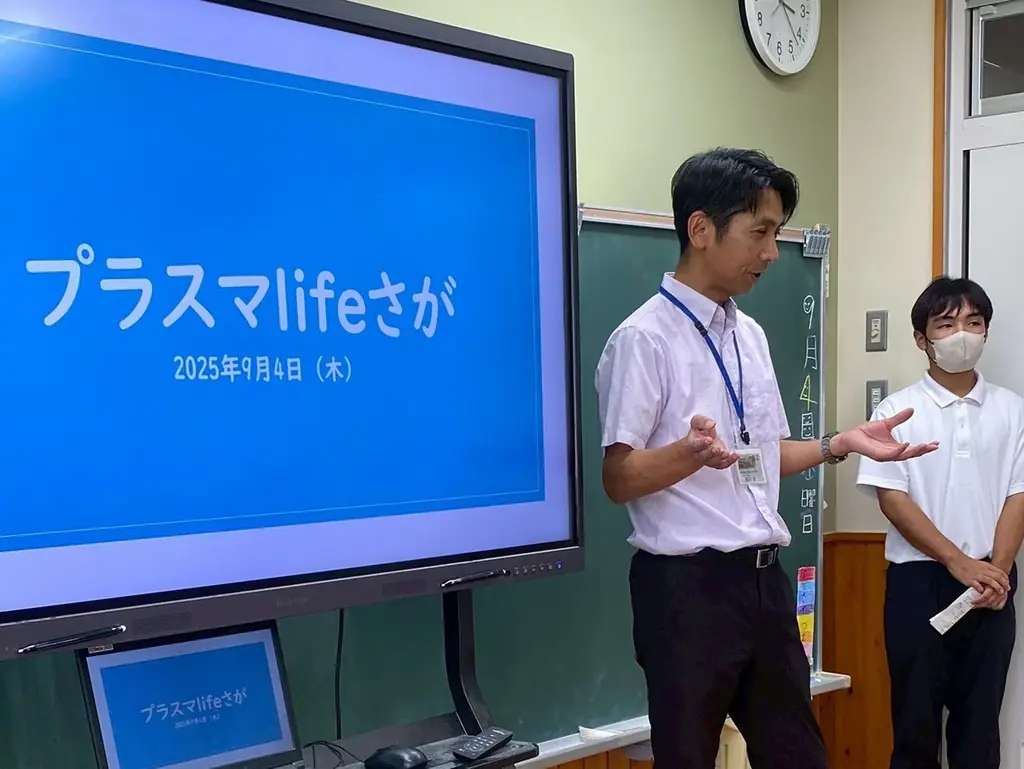

2025年9月4日、佐賀県唐津市の馬渡小中学校で、NPO法人唐津Farm&Food(Precious Plastic Karatsu)が主催するワークショップが行われました。本ワークショップは県の「プラスマLIFEさが」事業の一環として開催され、離島ならではの自然と文化をモチーフにしたデザインを、回収したペットボトルキャップを用いてアップサイクルする実践が行われました。発表は2025年9月7日付で公表されています。

本稿では当日の取り組みの全容、関係機関と参加者の役割、工程の具体的な手順、子どもたちの声や教育的な意義、そして離島間の連携につながる取り組みまで、プレスリリースで示された全情報を網羅的に整理して伝えます。

事業の背景と目的

佐賀県が推進する「プラスマLIFEさが」事業は、プラスチックごみを廃棄物として扱うのではなく、地域で回収・分別し再資源化することで循環させることを目的としています。馬渡島での活動は、小川島、加唐島に続く三例目であり、県内離島における“プラスチック資源循環”の実践が広がっていることを示す取り組みです。

唐津Farm&Foodは、離島の教育現場と地域コミュニティを結びつけ、循環型社会(サーキュラーエコノミー)と生物多様性保全への意識を育むことを目的に本ワークショップを実施しました。子どもたちの描いた島の自然を金型化して製品へとつなぐことで、ネイチャーポジティブな学びを現場に落とし込みます。

ワークショップの具体的な工程と参加者の役割

当日の取り組みは複数のフェーズに分かれて進行しました。ビーチクリーンでの回収からデザイン、金型制作、射出成形、仕上げまで、素材が製品へと循環する一連の流れを子どもたちが体験しました。

参加者には馬渡小中学校の児童生徒のほか、唐津南高校、佐賀県循環型社会推進課、そしてサガン鳥栖のマスコットであるウィントス君も参加しました。さらに、Precious Plastic Japanチームに属する名古屋の株式会社MESEIが金型加工を担当しました。

作業の流れ(詳細)

- 島内でのビーチクリーン活動によりペットボトルキャップを回収。

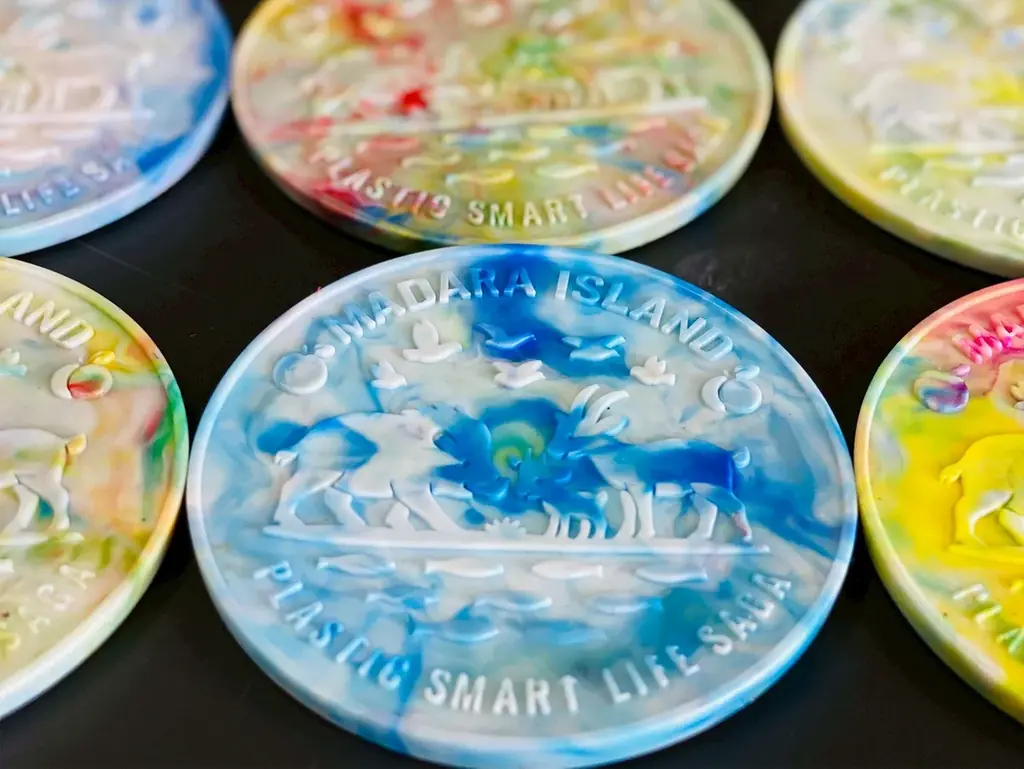

- 子どもたちがヤギ、イノシシ、トンビ、魚、島の果物「元寇」など島の自然をモチーフに自由にデザインを作成。

- 名古屋の株式会社MESEIが子どもたちのデザインを金型に加工。

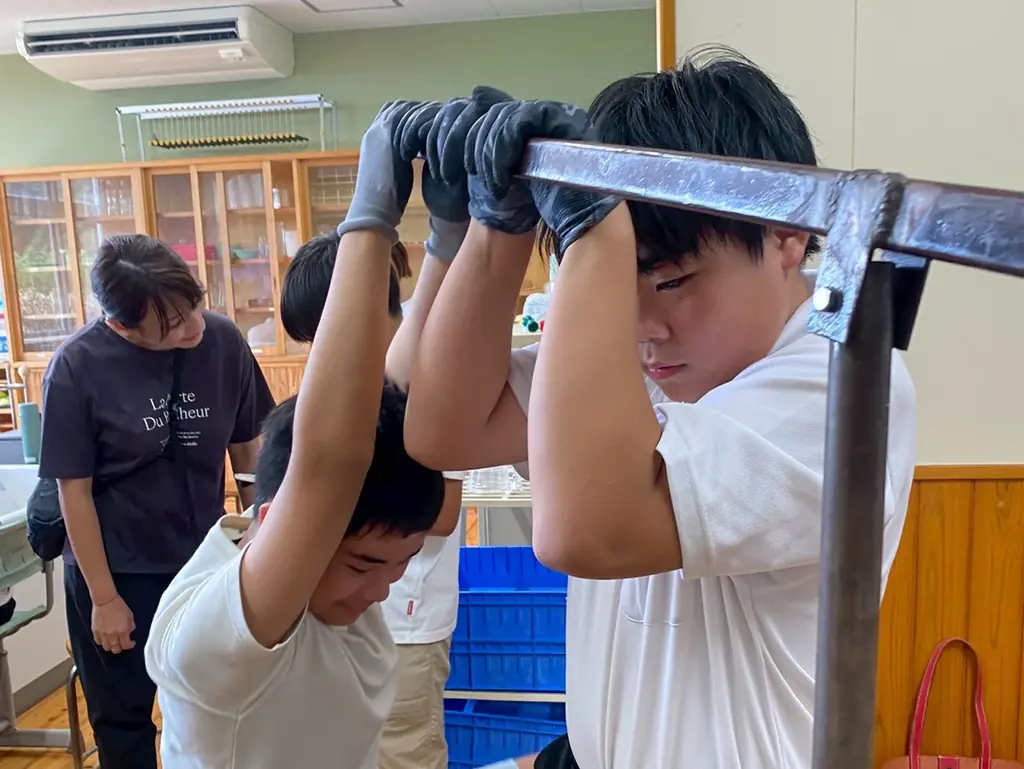

- 回収したペットボトルキャップを射出成形機で金型に流し込み、成形。

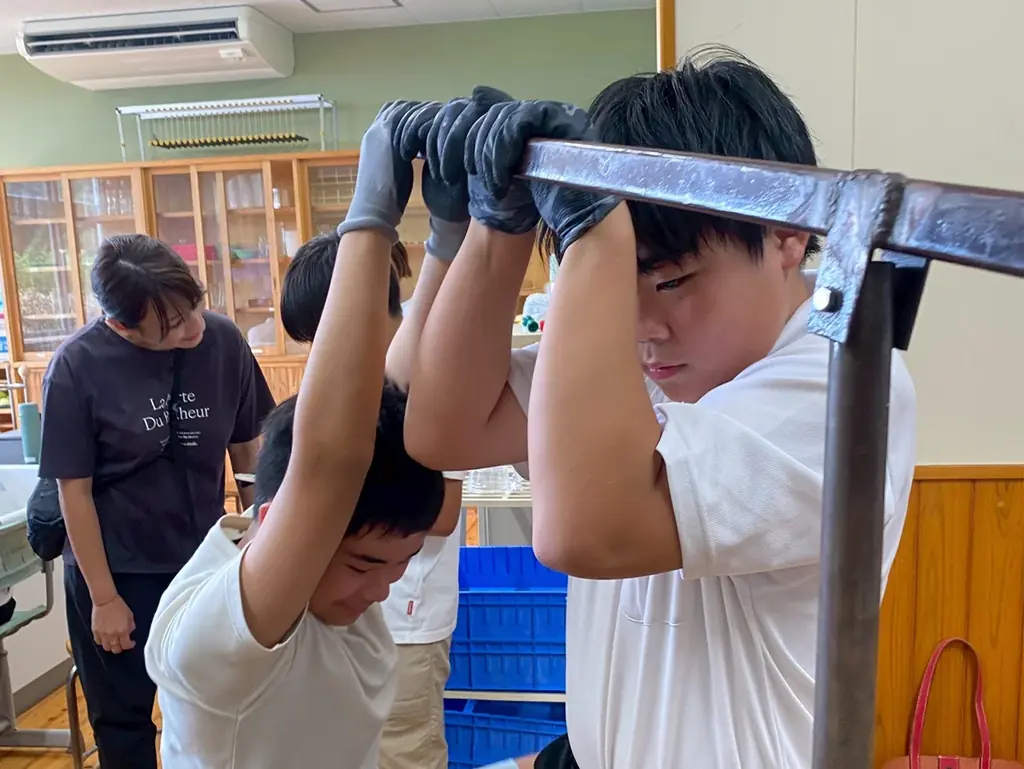

- 成形後、金型から外す作業は主に中学生が担当し、小学生の作業をサポートしながら整える。

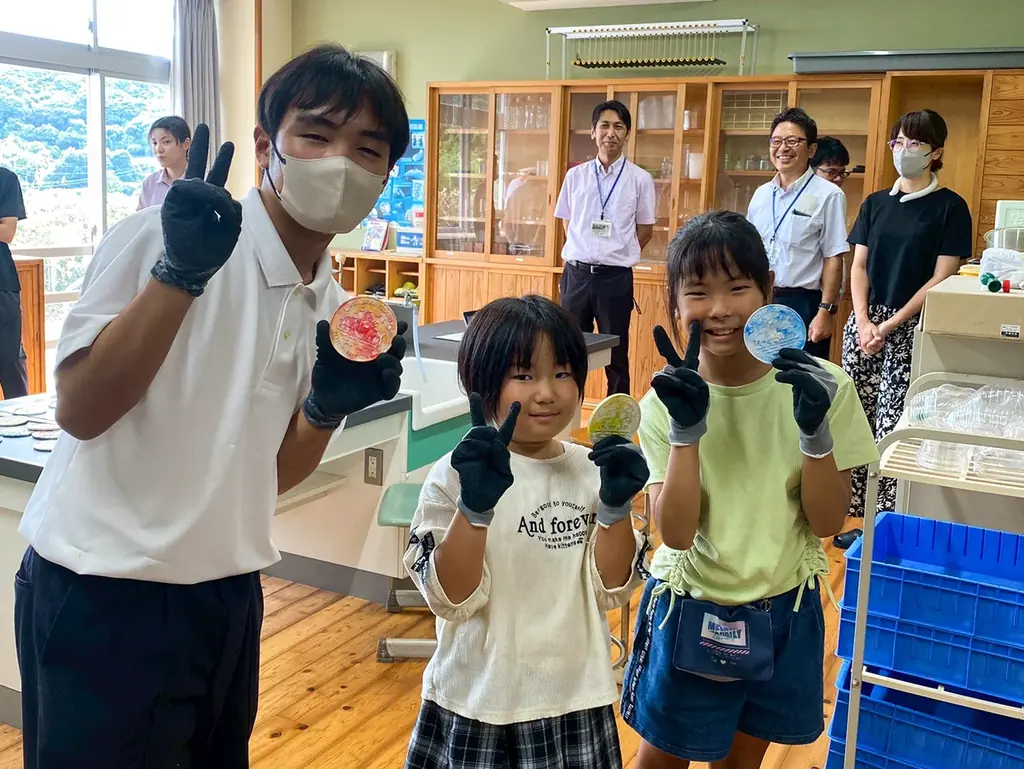

- 完成した製品は「馬渡島コースター」として仕上げられ、ペットボトルキャップ100%のアップサイクル品となる。

これらの工程は、単なる物作りではなく、素材循環の全工程を参加者が体験することで、資源を循環させる意味と手法を現場で学ぶ機会となりました。

参加者の役割と連携

- 唐津Farm&Food(Precious Plastic Karatsu):企画・運営主体。地域と教育機関の連携をコーディネート。

- 馬渡小中学校:ワークショップ会場および児童生徒の参加。

- 唐津南高校:参加協力。

- 佐賀県循環型社会推進課:事業支援・開催助言。

- 株式会社MESEI(名古屋):デザインの金型化と加工技術の提供。

- サガン鳥栖のウィントス君:地域イベントの賑わいづくりに参加。

これらの連携により、デザイン段階から製造、教育的フォローまで一貫した体制でワークショップが実施されました。

学びの循環と島の声—子どもたちと校長先生の言葉

ワークショップの特徴の一つは、世代を越えた学びの循環です。中学生が小学生をサポートしながら共同で作業を進める姿は、地域の教育資源を活用した学びの場を象徴しています。

校長先生は参加者へ次のように言葉を寄せました。「馬渡島に生きる生物をモチーフにしたリサイクルコースターを通して、一人ひとりが環境について考えてほしい」との表現がありました。こうした言葉は活動の意義を教育現場に定着させる役割を果たしています。

子どもたちの声

参加した子どもたちは、作品を作り終えた後も「作って終わりではない」という認識を示しました。具体的には以下のような声が寄せられています。

- 「生き物がマイクロプラスチックを誤飲しないようにしたい」

- 「ゴミを海に出さない循環を広げたい」

- 「資源を大切にすることの意味を学んだ」

これらの発言は、単なる体験学習を超え、実際に行動へつながる意識変化が起きていることを示しています。

教育的効果と地域的意義

ワークショップは環境教育(ESD)の一環として、地域の課題を教材にした実践的な学習機会を提供しました。ビーチクリーンで回収した実物のプラスチックを素材とすることで、廃棄物が資源に変わるプロセスを視覚的かつ身体的に理解できます。

また、離島という限定された環境での活動は、生物多様性保全の重要性を日常の課題として子どもたちに認識させる役割を果たしています。

離島同士のつながりと地域からの発信、整理表

ワークショップの最後には、参加者一人ひとりが大阪万博 Blue Ocean Dome「対馬ウィーク」のデジタル波絵馬に“海への願い”を記しました。これは馬渡島と対馬という離島同士の連携や、離島から発信する海洋保全メッセージをつなぐ取り組みの一部です。デジタル波絵馬は以下のリンクで閲覧・記入ができます。

最後に、本記事で紹介した取り組みの要点を表にまとめます。プレスリリースに示された事実を整理したもので、日付、場所、主催、参加団体、工程、デザインモチーフ、使用素材、関連URLを明記しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| イベント名(要旨) | 馬渡島の子どもたちが描く島の自然をアップサイクルするオリジナルコースター制作ワークショップ(プラスマLIFEさが事業の一環) |

| 開催日 | 2025年9月4日(木) |

| 発表日 | 2025年9月7日 09:30(唐津Farm&Food 発表) |

| 開催場所 | 唐津市立馬渡小中学校(馬渡島) |

| 主催・運営 | NPO法人唐津Farm&Food(Precious Plastic Karatsu) |

| 協力・参加団体 | 馬渡小中学校、唐津南高校、佐賀県循環型社会推進課、株式会社MESEI(名古屋、Precious Plastic Japanチーム所属)、サガン鳥栖(ウィントス君) |

| 活動の背景 | 佐賀県「プラスマLIFEさが」事業の一環。離島でのプラスチック資源循環の実践事例(小川島、加唐島に続く3例目) |

| 工程 | ビーチクリーンでキャップ回収 → 子どもたちが島の生物等をデザイン → MESEIが金型化 → 射出成形で成形 → 中学生が小学生をサポートして仕上げ |

| デザインのモチーフ | ヤギ、イノシシ、トンビ、魚、島の果物「元寇」など馬渡島の自然・文化 |

| 使用素材・製品 | ビーチクリーンで回収したペットボトルキャップを100%使用したアップサイクル製品(馬渡島コースター) |

| 関連URL | https://karatsu-f-f.com/sdgs.html、https://wish4otosha.jp/ |

今回の取り組みは、離島の教育現場で実際のごみを資源として循環させる具体的なモデルを示しました。子どもたちのデザインが地域資源と結びつき、製品として再生される流れは、循環型社会や生物多様性保全といったテーマを日常の学びへとつなげる点で重要な示唆を与えます。佐賀県内外の離島で同様の取り組みが展開されることで、地域からの持続可能な社会の実現に向けた発信が続いていきます。

参考リンク: