会話で可視化する「あたまの健康度」10月提供へ

ベストカレンダー編集部

2025年9月3日 15:24

トークラボKIBIT提供開始

開催日:10月1日

会話で可視化する「あたまの健康度」――トークラボKIBITの概要

2025年9月3日12時30分、株式会社FRONTEO(本社:東京都港区、代表取締役社長:守本 正宏)と塩野義製薬株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長CEO:手代木 功)は、AI解析による会話型の「あたまの健康度」判定Webアプリケーションサービス「トークラボKIBIT」を共同開発し、提供を開始することを発表しました。サービスの案内ページはhttps://talklab-kibit.comにて公開されています。

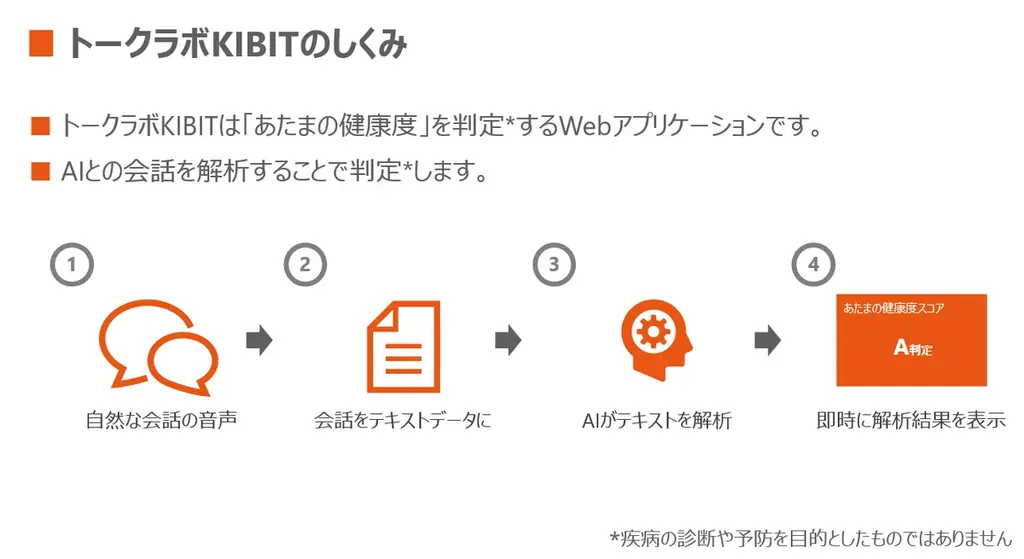

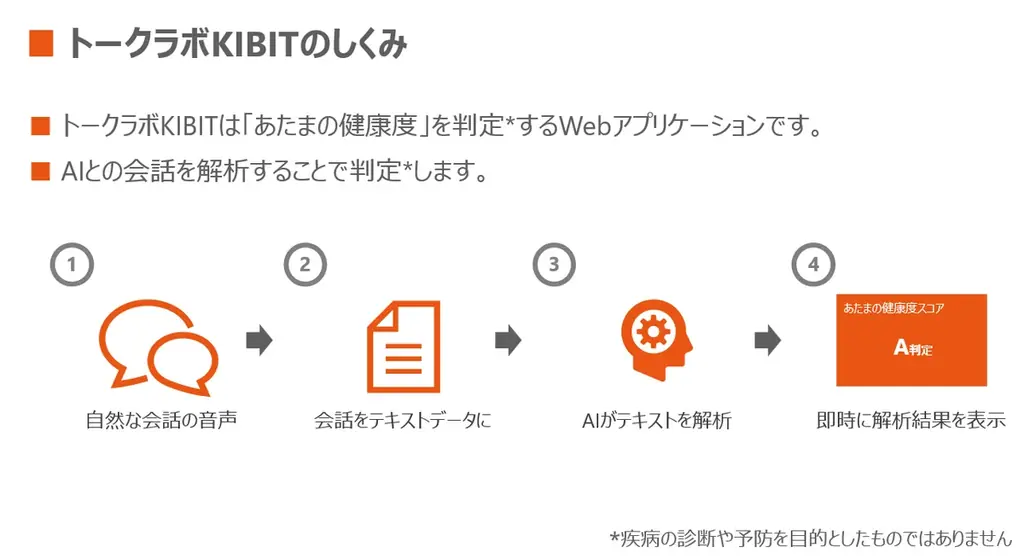

「トークラボKIBIT」の「あたまの健康度」とは、AIが会話中の文脈的つながりと語彙の多様性を解析し、記憶力・言語理解力・情報処理能力を総合的な指標としてスコア化するものであり、疾病の診断を目的としたものではありません。スマートフォンで即時利用可能、アプリのダウンロード不要でAIとの会話を通じて即時判定が可能な点を特徴としています。

提供開始時期と連携サービスの位置づけ

本ツールは2025年10月より、日本生命の「ニッセイみらいのカタチ 認知症保障保険(認知症サポートプラス)」の付帯サービスとして提供開始予定です。ニッセイ情報テクノロジーが提供する「暮らしの脳トレ」と連動する形で社会実装される計画となっています。

提供にあたっては、保険商品に紐づく付帯サービスとしての導入が予定されており、利用者は日常の中で手軽にセルフチェックを行える環境が整えられる見込みです。アプリのインストールを必要としないため、スマートフォンでのアクセス性が重視されています。

「あたまの健康度」の定義と利用上の注意

本サービスの指標である「あたまの健康度」は、会話テキストの文脈的つながり(前後関係や意味論的関連)と語彙の多様性をAIが解析し、複数の認知領域(記憶力、言語理解力、情報処理能力)を総合スコアとして示すものです。あくまでセルフチェックや健康意識の向上を目的とした指標であり、医療診断を行うものではありません。

利用者に対しては、解析結果に基づく行動提案や生活習慣改善につながる情報が提供される仕組みです。結果の解釈や対応については専門家の診察や検査が必要となる場合があるため、重篤な症状や診断を求める場面では医療機関等の専門家に相談することが前提となります。

AIの力と仕組み――KIBITの特性と運用体制

「トークラボKIBIT」は、FRONTEOが自社開発した特化型AI「KIBIT(キビット)」の自然言語処理技術を応用しています。会話の中の単語や文章の関係性・特徴を解析し、判定結果を提示するだけでなく、その結果に基づいて利用者へ行動変容を促すメッセージや生活習慣改善に資する情報も提供します。

技術面では、KIBITの独自アルゴリズムにより短時間での高精度解析を実現している点が強調されています。また、KIBIT関連技術は日本および米国で9件の特許を取得しており、日米欧での自然言語処理技術に関する特許保有が言及されています。

各社の役割分担と体制

本契約における各社の主な役割は次の通りです。塩野義製薬はサービス開発と事業構築を担当し、FRONTEOはAI解析技術の提供と運用を担当します。これにより医薬品開発や医療領域での知見を持つ塩野義製薬と、AI解析の専門性を持つFRONTEOが連携する体制が敷かれます。

さらに、初期の社会実装フェーズでは日本生命がファーストユーザーとして契約者向け付帯サービスに採用し、ニッセイ情報テクノロジーが提供する既存サービスとの連動が予定されています。これら複数の事業者が連携することで、利用者にとっての利便性向上とサービス継続性の確保が図られます。

技術的特徴と規模・事業背景

FRONTEOのKIBITは、汎用型AIとは異なる特化型の自然言語処理を特徴としており、教師データの大量投入や膨大な計算資源に依存することなく、高速かつ精度の高い解析を実現する点が説明されます。解析結果をマップ化して構造を可視化する特許技術が、専門家のインサイトに直接働きかける用途でも活用されています。

FRONTEOは2003年8月創業、2007年6月26日に東証マザーズ(現:東証グロース)に上場し、事業は日本、米国、韓国、台湾で展開されています。2025年3月31日時点の資本金は899,176千円であり、第一種医療機器製造販売業許可の取得や管理医療機器販売業届出も行っています。なお、FRONTEOおよびKIBITは同社の日本・韓国・米国・欧州における商標または登録商標です。

社会的背景と専門家・パートナーの見解

日本は超高齢社会の状況を背景に認知機能の維持・向上が重要な健康課題となっています。1950年の65歳以上人口の割合4.9%から一貫して上昇し、2024年には過去最高の29.3%となりました。加齢に伴う認知機能低下のリスクに対して、生活習慣の見直しや健康意識の向上が重要視されています。

加えて、研究では健康的な生活習慣が中高年者のエピソード記憶に良い影響を与えること(エピソード記憶=個人の体験を時間や場所とともに思い出す記憶)や、身体活動が認知機能低下リスクを低減することが示されています(参考:F. Sofi et al., J Intern Med. 2011 Jan;269(1):107-17、Ping Wang et al., BMC Public Health. 2024 Oct 28;24(1):2977)。こうしたエビデンスを踏まえ、日常的に自己チェックできるツールが健康行動につながることが期待されます。

監修者 三村將先生のコメントとプロフィール

慶應義塾大学名誉教授で予防医療センター特任教授の三村 將先生は、トークラボKIBITについて、AIが日常会話を解析して脳の健康状態を確認できる点を指摘しています。会話は記憶や見当識、遂行機能などの認知機能と関連しており、生活習慣の改善や健康意識の向上が脳の健康に重要な役割を果たすとの見解を示しています。

三村先生の略歴には、1984年慶應義塾大学卒業後の臨床・研究経歴、ボストン大学医学部での研究員時代(1992〜1994年)、その後の国内での講師・准教授・教授といった経歴が記されており、専門は老年精神医学、神経心理学で、認知症や老年期うつ病の診療・研究に携わっていることが紹介されています。現在は慶應義塾大学名誉教授および予防医療センター特任教授、日本高次脳機能学会理事長などを兼任しています。

日本生命のコメントとサービス性

日本生命は「トークラボKIBIT」をファーストユーザーとして付帯サービスに採用することについて、自社の理念である『誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会』の実現に資する取り組みと位置づけています。同社は商品(リスクに備える)とサービス(リスクを軽減する)の一体提供を通じて健康寿命延伸への貢献を目指しており、認知症サポートプラスにおいても早期発見や重症化予防の促進を図ってきました。

同社は、手軽にできるセルフチェックを日常の習慣として取り入れてもらうことが生活習慣改善や健康寿命延伸の支援につながるとの見解を示しています。提供にあたっては、既存の保険商品サービスの枠組みに組み込む形での導入が想定されています。

主要事項の整理と要約

以下の表は、本リリースで示された主要な事実とサービスの要点を整理したものです。発表日時、事業主体、サービス内容、提供時期、技術的ポイント、関連機関・研究など、重要な項目を網羅しています。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 発表日 | 2025年9月3日 12時30分 | プレスリリースの発表日時 |

| 提供サービス名 | トークラボKIBIT(会話型「あたまの健康度」判定Webアプリケーション) | URL: https://talklab-kibit.com |

| 主な提供者 | 塩野義製薬(サービス開発・事業構築)、FRONTEO(AI解析技術提供・運用) | 塩野義製薬:大阪、代表 手代木 功。FRONTEO:東京、代表 守本 正宏。 |

| 提供開始予定 | 2025年10月(日本生命の付帯サービスとして提供開始予定) | 「ニッセイみらいのカタチ 認知症保障保険(認知症サポートプラス)」の付帯サービス |

| 連動サービス | ニッセイ情報テクノロジー提供の「暮らしの脳トレ」と連動 | 日本生命グループ内での連携 |

| 測定内容 | 会話中の文脈的つながりと語彙多様性を解析し、記憶力・言語理解力・情報処理能力を総合スコア化 | 医療診断を目的としないセルフチェック指標 |

| 技術基盤 | FRONTEOの特化型AI「KIBIT」および自然言語処理技術 | 日本および米国で9件の特許取得。日米欧での特許保有も言及 |

| 利用形態 | スマートフォンで即時利用、アプリダウンロード不要、会話で即時判定 | セルフチェックツールとしての日常利用を想定 |

| 研究・エビデンス | 生活習慣や身体活動が認知機能に良い影響を与えるとの研究引用(F. Sofi et al., J Intern Med. 2011、Ping Wang et al., BMC Public Health. 2024) | 研究は生活習慣改善の有用性を示す |

| 監修者 | 慶應義塾大学名誉教授/予防医療センター特任教授 三村 將 先生 | 専門:老年精神医学、神経心理学。経歴詳細は本文参照 |

| 企業情報(抜粋) | 塩野義製薬 URL: https://www.shionogi.com/jp/ja/ / FRONTEO URL: https://www.fronteo.com/ | FRONTEO資本金:899,176千円(2025年3月31日時点)等 |

| 注意点 | 本サービスは疾病の診断を目的としたものではない | 必要時は専門医の受診が前提 |

以上が発表内容の要約と主要事項の整理です。日常会話を通じたセルフチェックを通して、利用者の健康意識向上や生活習慣改善に寄与することが期待される一方で、診断に代わるものではない点は明確にされています。サービスの提供開始や利用に際しては、提供者が示す利用規約や説明を確認したうえで、適切に活用することが重要です。