お試し移住特化のLocalry、2025年秋に公開

ベストカレンダー編集部

2025年9月3日 13:28

Localry正式公開

開催日:9月3日

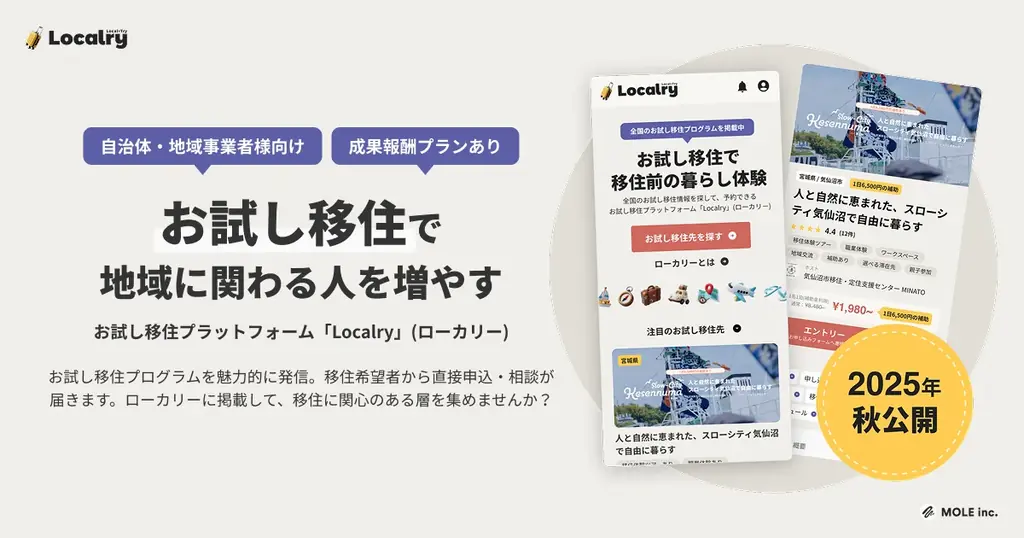

地域との接点を増やす新たな選択肢――「Localry(ローカリー)」が2025年秋に正式公開

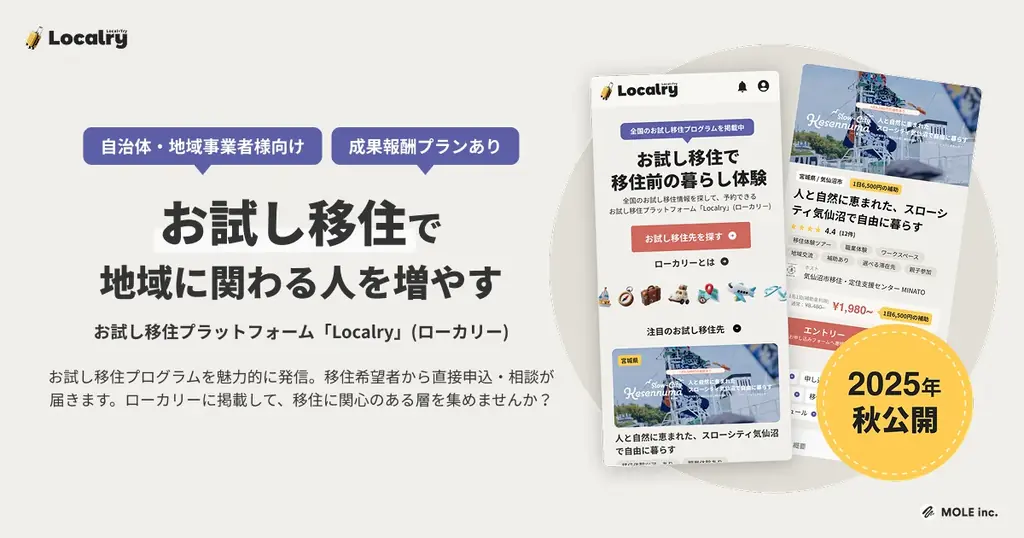

株式会社MOLE(本社:東京都、代表取締役:岡崎(古田)友宏)は、2025年秋に新サービスLocalry(ローカリー)を正式公開すると発表した。リリース発表は2025年9月3日 09時10分に行われており、Localryは全国の「お試し移住プログラム」を掲載・マッチングすることを目的としたプラットフォームである。

Localryは、地域への関係人口や移住促進をデジタル面から支援するサービスとして位置付けられている。サービス名称は「Local + Try」の造語であり、お試し移住という“体験”を通じて地域と人をつなぐことを目指す。既存のサービスであるWorkationsで掲載している気仙沼市のお試し移住プログラムや、口之島、悪石島などの島嶼部にあるお試し移住施設にも対応し、施設に特化したプラットフォーム設計を取る点も明示されている。

公開スケジュールと現在の取り組み

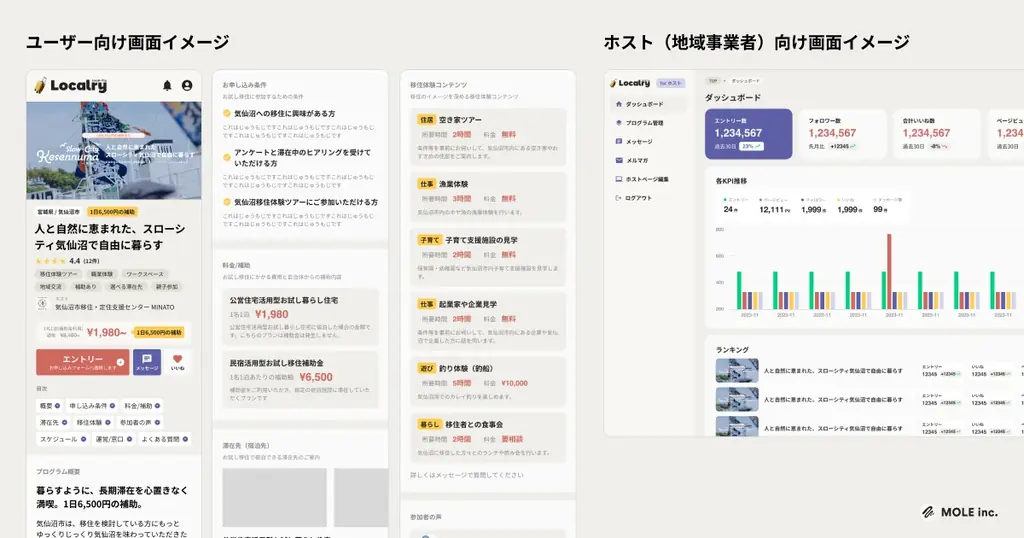

Localryの正式公開は2025年秋の予定で、現在はサービスの開発と平行して全国からのお試し移住プログラムの募集を行っている。自治体や地域事業者はプログラムを掲載して、移住希望者はプラットフォーム上でエントリーや相談が行える仕組みを想定している。

公式のティザーページおよび問い合わせ窓口は以下のURLで案内されている:https://lp.localry.jp/

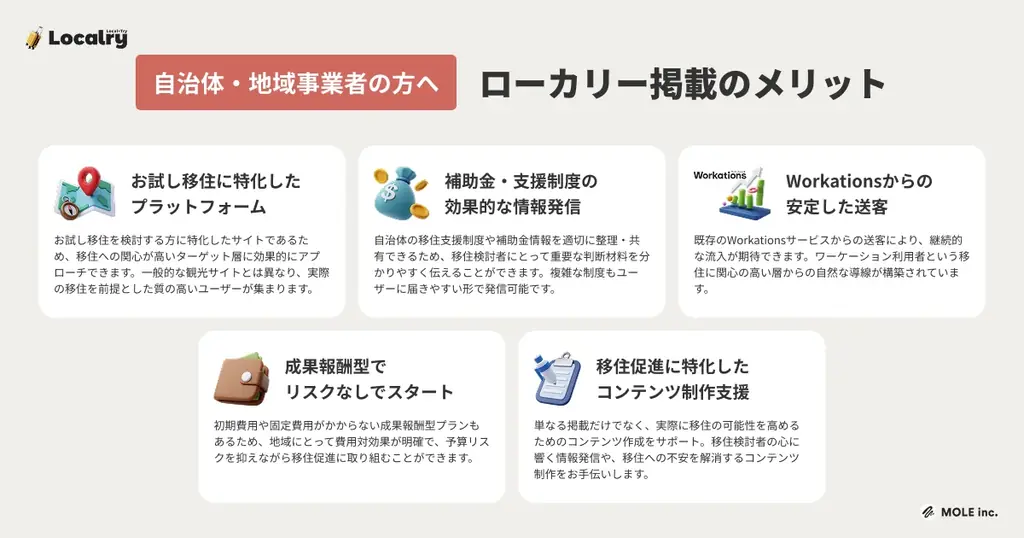

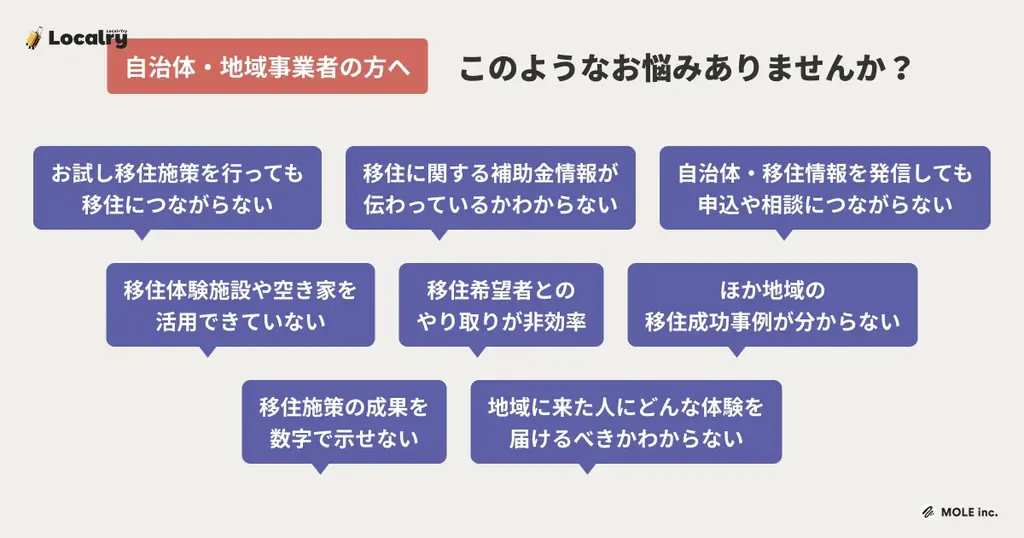

自治体・地域事業者が抱える課題とLocalryによる対応

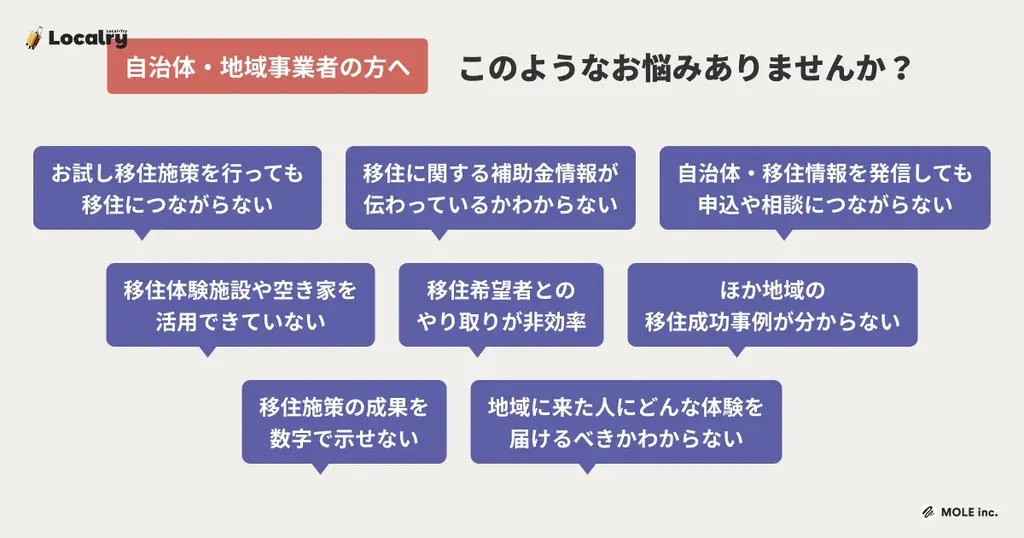

Localryは、自治体や地域事業者が移住促進施策に取り組む際に直面する複数の課題を想定し、それらをデジタルの力で解決することを目標としている。発表資料では具体的な課題を列挙し、それらに対する機能や狙いが示されている。

以下は発表資料に記載された主な課題である。プラットフォーム設計はこれらの課題解消を念頭に置いている。

- お試し移住施策を行っても移住につながらない

- 移住に関する補助金情報が伝わっているかわからない

- 自治体・移住情報を発信しても申込や相談につながらない

- 移住体験施設や空き家を活用できていない

- 移住希望者とのやり取りが非効率

- ほか地域の移住成功事例が分からない

- 移住施策の成果を数字で示せない

- 地域に来た人にどんな体験を届けるべきかわからない

プラットフォームは掲載・マッチングの機能を提供することで、申込や相談の導線整備、補助金情報の付帯表示、体験コンテンツの設計支援、移住施策の成果を可視化するダッシュボード等の実装を念頭に置いている。

また、移住希望者とのやり取りの効率化を図るため、エントリーから相談、滞在調整までをオンラインで完結させる機能により事務負担の軽減を図る狙いがある。

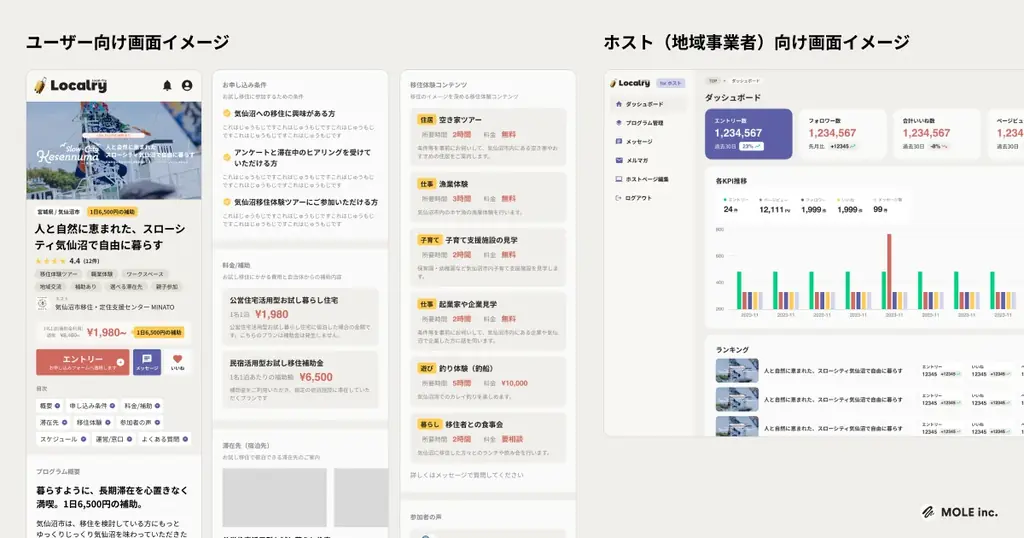

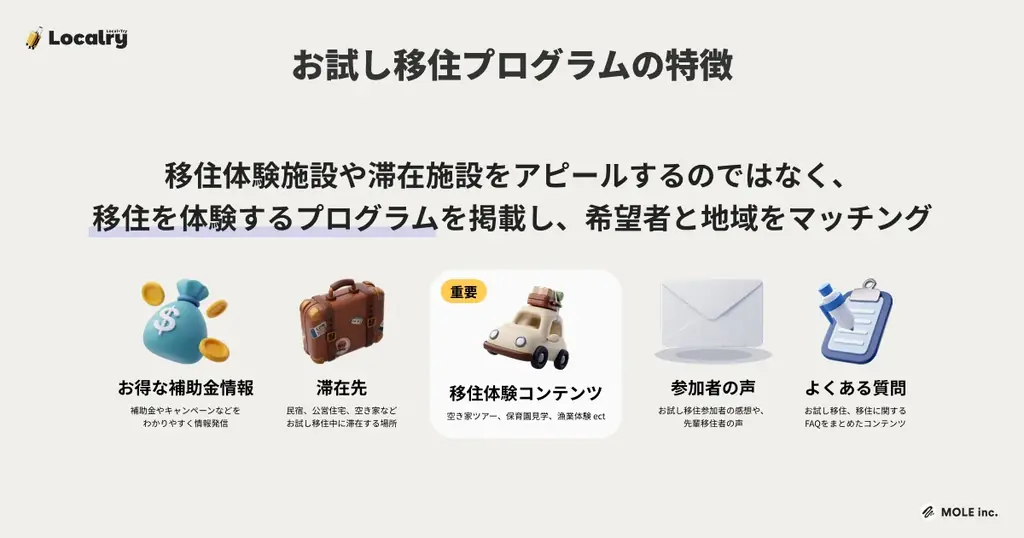

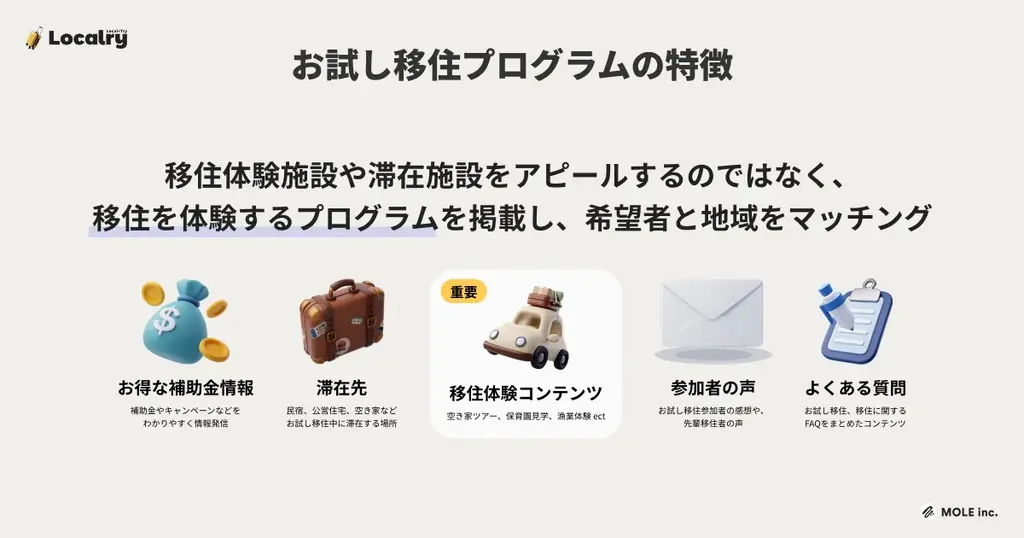

Localryのお試し移住プログラム――体験重視の具体的設計

Localryで提供されるお試し移住プログラムの特徴は、単なる宿泊や施設貸しではなく、補助金情報の提示や暮らしの体験を中心としたコンテンツを地域ごとに整備する点にある。移住希望者に移住後のイメージを深めさせることを目的とするため、滞在中に体験できる多様なコンテンツが用意される。

発表資料では、移住体験コンテンツの想定例や分類が示されている。中には有料コンテンツを用意し、地域の新たな収益源とする意図も明示されている。

| 分類 | 例 |

|---|---|

| 暮らし | 空き家ツアー、小学校見学、保育園体験 |

| 仕事 | 起業家訪問、地元企業インターン、漁業・林業体験 |

| 交流 | 移住者との飲み会、地域ガイド付きツアー |

| 趣味 | トレッキング、釣り、バーベキューなど |

具体的事例としては、Workationsで掲載している気仙沼市のお試し移住プログラムや、島しょ部の口之島、悪石島といったケースが挙がっている。これらは地域特性に応じた体験コンテンツを組み合わせることで、参加者の移住意向をより明確化することを目指している。

プラットフォーム上では、自治体・支援事業者がプログラムを掲載し、移住希望者はエントリーや相談が可能となる。掲載にあたっては滞在内容、体験コンテンツ、補助金情報、応募条件、料金設定(有料コンテンツの有無)などを詳細に提示できる仕様が想定されている。

掲載メリットと運用の流れ

Localryにプログラムを掲載するメリットは、申込率の向上、補助金表示による参加促進、地域で提供できる体験の見える化、そして移住希望者とのコミュニケーション効率化などが挙げられる。これにより従来は分断されていた情報を一元化する効果が期待される。

運用の流れは一般的に以下の通りを想定している。

- 自治体・地域事業者がプログラム情報を登録

- 移住希望者がプラットフォームで検索・閲覧

- エントリーまたは相談を行い、滞在日程や体験内容を調整

- 滞在・体験を通じて移住意向を検討

- 必要に応じて補助金等の案内を受け、移住へ移行

将来像と運営体制、問い合わせ先

Localryは現在のリリースにとどまらず、将来的な機能拡張やサービス展開も想定している。発表資料では複数の未来型サービス案が示されており、これらを念頭に置いたサービス設計が行われていると説明されている。

具体的な将来像としては以下の項目が列挙されている。

- お試しサテライト:法人向けに地域進出前の業務体験を提供する機能

- 地域副業マッチング:移住者と副業先のマッチング支援

- 暮らしガイド制度:地域住民による移住者支援を仕事化する制度

- 海外版お試し移住:外国人移住希望者向けの体験導入

これらはサービス設計段階での構想であり、段階的な実装や地域ごとの実証により具体化される見込みである。

運営主体および問合せ先は以下の通りである。

- 会社名

- 株式会社MOLE

- 所在地

- 東京都渋谷区渋谷1-23-21

- 代表者

- 代表取締役:岡崎(古田)友宏

- 事業内容

- ・地方創生領域のサービス企画・運営

・大企業〜スタートアップ向け新規事業開発、PoC/MVP開発

・WEBアプリ開発、UIUXデザイン - WEBサイト(Localry)

- https://lp.localry.jp/

- 会社に関するお問い合わせ

- https://mole-inc.com/contact/

なお、Localryに関する問い合わせはティザーページの問い合わせ窓口が案内されている。現在は秋のリリースに向けて全国のお試し移住プログラムを集めている段階であり、自治体・地域事業者の登録・掲載希望の窓口が開かれている。

この記事の要点整理

以下はこの記事で取り上げた主要な情報を表形式で整理したものである。提供サービスの目的、開始時期、運営会社、問い合わせ先、主な機能や将来方針を一目で確認できるようにまとめている。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サービス名 | Localry(ローカリー) |

| 提供者 | 株式会社MOLE(代表取締役:岡崎(古田)友宏) |

| 発表日時 | 2025年9月3日 09時10分 |

| 公開予定 | 2025年秋(正式公開予定) |

| サービス概要 | 全国のお試し移住プログラムを掲載・マッチングするプラットフォーム。体験コンテンツや補助金情報の提示、申込・相談導線の整備を行う。 |

| 主なプログラム例 | 気仙沼市のお試し移住プログラム、口之島、悪石島など地域に応じた滞在・体験プログラム |

| 体験コンテンツ分類 | 暮らし(空き家ツアー等)、仕事(インターン等)、交流(地域ガイド等)、趣味(トレッキング等) |

| 将来想定機能 | お試しサテライト、地域副業マッチング、暮らしガイド制度、海外版お試し移住等 |

| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-23-21 |

| 問い合わせ | Localryティザーページ:https://lp.localry.jp/ 会社問い合わせ:https://mole-inc.com/contact/ |

記事では、Localryが目指すのは体験を通して移住前の不安を解消し、地域と人を結び付ける仕組みの構築であること、そして現在は秋の正式公開に向けて全国のプログラムを募集していることを整理して紹介した。サービス設計には、自治体・地域事業者側の課題解決と地域の新たな収益化を両立させる意図があると伝えられている。

参考リンク: