9月2日開幕|WoodSpiritsの木の酒を香りで体験

ベストカレンダー編集部

2025年8月29日 14:53

WoodSpirits万博出展

開催期間:9月2日〜9月8日

木そのものを醸すという挑戦:WoodSpiritsが示す技術と志向

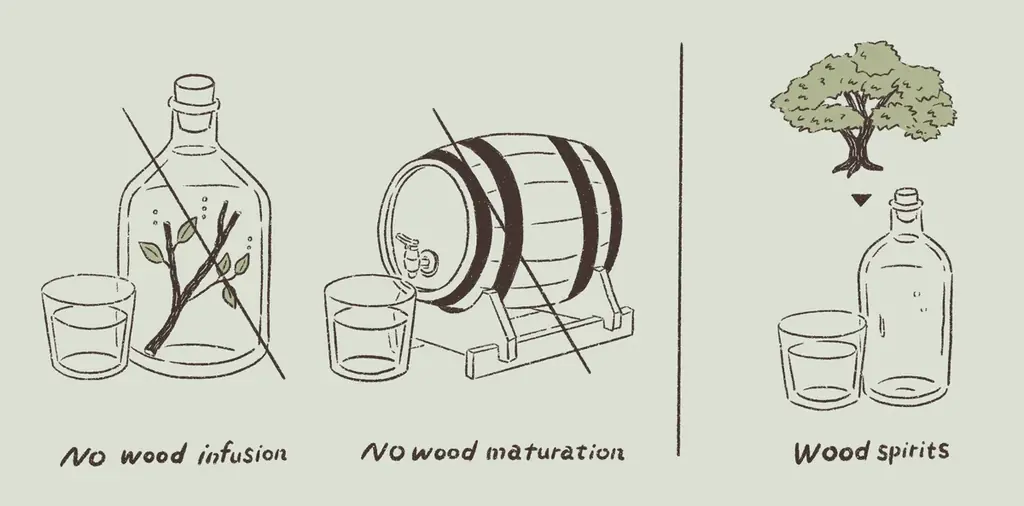

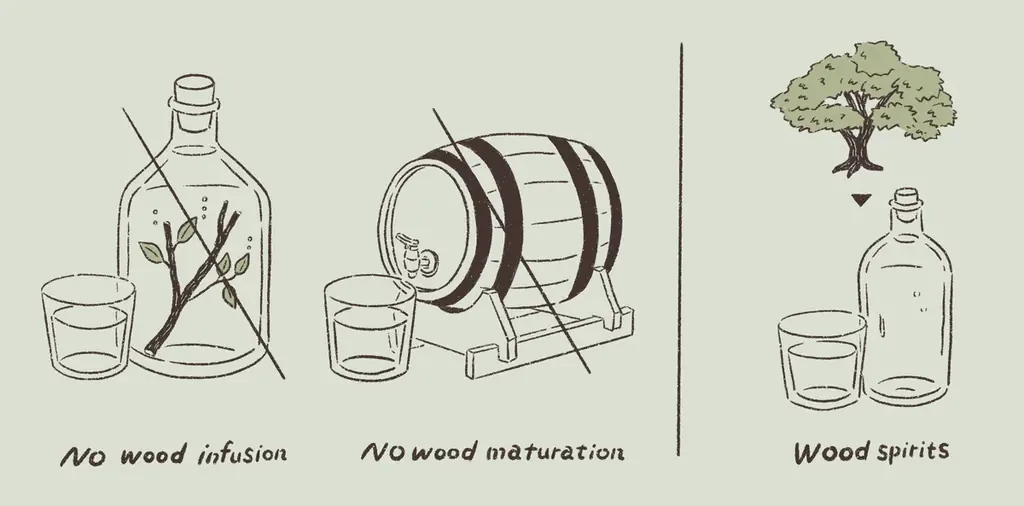

東京・蔵前を拠点とする蒸留スタートアップ、エシカル・スピリッツ株式会社は、未活用素材の価値を引き出すクラフトジンの技術を基盤に、木を原料とする全く新しい酒づくりプロジェクト『WoodSpirits(ウッドスピリッツ)』を進めています。本プロジェクトは、木材を粉砕してそのまま発酵・蒸留することで、従来の「樽香」や「木由来オイル添加」とは異なる、木そのものを素材とした新種類の酒を生み出す試みです。

この試みは、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所(以下、(国研)森林総合研究所)が開発した、木材中の繊維を糖化・発酵可能な形に処理する技術を応用したもので、民間事業者として商品化する「木の酒」としては世界初※1の挑戦に位置づけられています。代表取締役CEOは小野力氏で、Bar BenFiddichのオーナーである鹿山博康氏と共同でプロジェクトを立ち上げ、(国研)森林総合研究所と共同研究契約、特許実施許諾契約を締結しています。

世界初※1の技術とその仕組み

WoodSpiritsが活用する技術は、木材を天然水とともに微粉砕し、ピーナッツクリーム状のスラリーにする「湿式ミリング処理」と呼ばれる方法です。この処理により酵母が木材の成分を分解し発酵できる状態にし、その後に蒸留することで木そのものの成分を含むアルコールが得られます。従来の製法と根本的に異なる点は、発酵原料として木材そのものを用いる点にあります。

技術的には、木材の繊維質の糖化と発酵を可能にする前処理と発酵制御、蒸留工程の最適化が不可欠であり、これらの技術・ノウハウは(国研)森林総合研究所との共同研究および特許実施許諾の枠組みで進められています。プレスリリース中にも明記されているように、(国研)森林総合研究所より提供されたサンプルを用いた評価や試験が行われています。

素材と循環を見据えた設計

WoodSpiritsでは、原材料に森の間伐の際に生まれる「間伐材」などの未利用資源を活用しています。日本は国土の約7割が森林であり、間伐材を含む未利用材を新たな産業資源とすることで、林業・木材産業に新たな収益源をもたらすことが期待されます。木が単なる「建材」や「燃料」だけでなく「お酒の原料」としての価値を持つことが、このプロジェクトの重要な狙いです。

また、林業従事者の収入や就業人口に着目した経済的効果も意図されています。プレスリリースでは令和4年度『森林・林業白書』を引用し、林業従事者の平均年収が全産業平均より約100万円ほど低い点に触れ、WoodSpiritsの活動が新たな循環型経済を生み出し、林業従事者の平均年収向上と人材増加へつながる可能性があると説明しています。

大阪・関西万博での出展内容:香りで体験する「木の酒」

WoodSpiritsは、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」内「リボーンチャレンジ」ゾーンにて、2025年9月2日(火)から9月8日(月)まで出展します。出展はResona Mirai Color ~秋~ ミライと和の調和の一環として行われ、会場では製造背景、技術説明、循環経済スキームの紹介に加えて、木の酒の香り体験が提供されます。

展示では、実際にまだ製品化されていない「木の酒」の誕生背景や製造方法、そして木の酒が生み出す社会的・経済的循環について詳しく紹介されます。来場者は、製造に用いられた考え方と工程を理解したうえで、香りを通じて木の酒の特徴を体験できる構成になっています。

展示概要と来場情報

出展期間および会場の情報は以下の通りです。入場は無料で事前予約不要ですが、混雑時は入場制限が行われる場合があります。会場詳細は公式サイトでの案内も併せて確認するよう案内されています。

主な来場情報:

- 会期:2025年9月2日(火)~9月8日(月)

- 開場時間:9:00~21:00

- 会場:「大阪ヘルスケアパビリオン」内「リボーンチャレンジ」ゾーン(Resona Mirai Color ~秋~)

- 入場料:無料(事前予約不要、混雑時は入場制限あり)

- 大阪・関西万博 パビリオン詳細URL: https://2025osaka-pavilion.jp/area/

香り体験の構成と注意事項

展示スペースでは、安全性試験をクリアした樹種のうち、スギ、ミズナラ、ヤマザクラ、クロモジの4種類について「香り体験」が用意されています。無塗装の木材を用いて各樹種の香りと手触りが感じられるように空間を設計し、木の香りに囲まれる形での体験提供が行われます。

重要な注意事項として、香り体験に使用される「木の酒」のサンプルは(国研)森林総合研究所より提供されたものであり、会場でのご試飲はできません。また、アルコールを含む製品であるため20歳未満の方は香り体験をお控えいただくよう案内されています。

- 体験可能な樹種:スギ、ミズナラ、ヤマザクラ、クロモジ(安全性試験クリア済)

- サンプル提供元:国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

- 試飲不可(香り体験のみ)

- 年齢制限:20歳未満の方は香り体験不可

エシカル・スピリッツの事業展開と関連施設

エシカル・スピリッツ株式会社は、未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指すとしています。本社は東京都台東区にあり、代表取締役CEOは小野力氏です。蔵前を拠点に活動する蒸留ベンチャーとして、国内外に向けた新たなものづくり文化の発信を意図しています。

プロジェクトは、Bar BenFiddichのオーナーである鹿山博康氏との共同立ち上げで進められ、(国研)森林総合研究所との共同研究契約および特許実施許諾契約が結ばれています。会社は技術的な実現だけでなく、林業・木材産業との接続を通じた社会的価値の創出を掲げています。

オフィシャルストアとBar&Dining Stageの紹介

エシカル・スピリッツは実店舗や飲食の場も展開しています。1階の「エシカル・スピリッツ オフィシャルストア」では展開中のクラフトジンの販売を行い、ボタニカル(香味植物)についての説明や、これまで蒸留してきたジンの香りを楽しめる体験を提供しています。インスタグラムによる情報発信も行われています(https://instagram.com/ethicalspirits_jp)。

2階の「Bar&Dining Stage by Ethical Spirits」では、同社が展開するジンを使ったオリジナルカクテルや、それらの味わいに合わせて開発したフードメニューを提供するBar&Diningとして営業しています。こちらの情報はInstagram(https://www.instagram.com/stage_ethicalspirits/)で案内されています。

関連情報とキーワード

本プロジェクトや出展は、ソフトドリンク・アルコール飲料分野だけでなく、環境・エコ・リサイクル分野にも関わる取り組みとして位置づけられます。プロジェクトに関連する主要キーワードとしては「木の酒」「WoodSpirits」「スピリッツ」「木」「林業」「森林」「酒」「EXPO2025」「大阪・関西万博」「大阪万博」などが挙げられます。

詳細情報やプロジェクトの公式情報は、WoodSpiritsのウェブサイト(https://woodspirits.ethicalspirits.jp/)でも公開されています。展示に関する公式な出典情報はエシカル・スピリッツのプレスリリースに基づきます。

展示情報の要点整理

以下の表は、本記事で取り上げたWoodSpiritsの大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン出展に関する主要情報を整理したものです。出展期間、会場、体験内容、使用樹種、提供元、主催者情報などを分かりやすくまとめています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクト名 | WoodSpirits(ウッドスピリッツ) |

| 主催/出展者 | エシカル・スピリッツ株式会社(代表取締役CEO:小野力) |

| 共同立ち上げ/協力 | 鹿山博康(Bar BenFiddichオーナー)、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所(共同研究・特許実施許諾) |

| 出展会期 | 2025年9月2日(火)~9月8日(月) |

| 開場時間 | 9:00~21:00 |

| 会場 | 大阪ヘルスケアパビリオン 内 「リボーンチャレンジ」ゾーン(Resona Mirai Color ~秋~) |

| 入場 | 無料(事前予約不要、混雑時は入場制限あり) |

| 体験内容 | 木の酒の背景・製造方法・循環経済スキームの紹介、木の酒(サンプル)の香り体験(試飲不可) |

| 体験に用いる樹種 | スギ、ミズナラ、ヤマザクラ、クロモジ(安全性試験クリア) |

| サンプル提供元 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 |

| 年齢制限 | 20歳未満は香り体験不可(試飲は不可) |

| 関連URL | WoodSpirits公式: https://woodspirits.ethicalspirits.jp/ / パビリオン情報: https://2025osaka-pavilion.jp/area/ |

以上が、エシカル・スピリッツのWoodSpiritsプロジェクトに関する大阪・関西万博での出展概要と周辺情報の整理です。出展は技術的な新規性と資源循環の観点が重なる場であり、木材の未利用資源を原料とする新しい酒づくりに関する具体的な説明と、香りを通した体験提供が行われる点が特徴です。