浜松ホトニクス、200J×10Hz・平均2kW出力を実証

ベストカレンダー編集部

2025年8月29日 05:56

200J×10Hz出力達成

開催日:8月28日

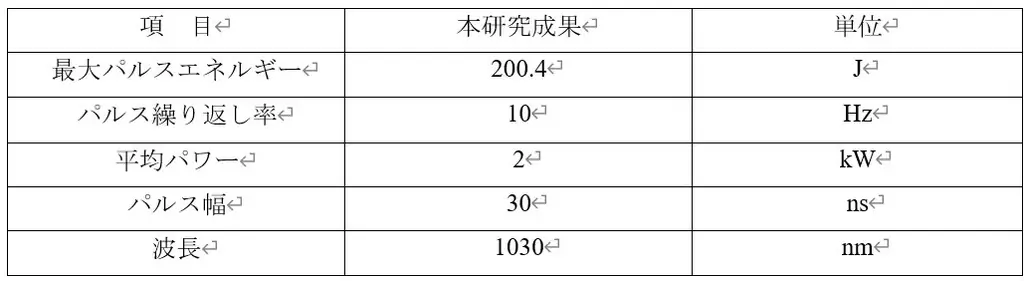

半導体レーザ励起で到達した新たな出力水準:200J×10Hz、平均出力2kWの意義

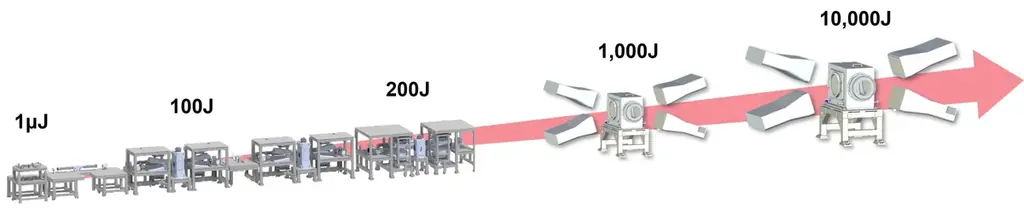

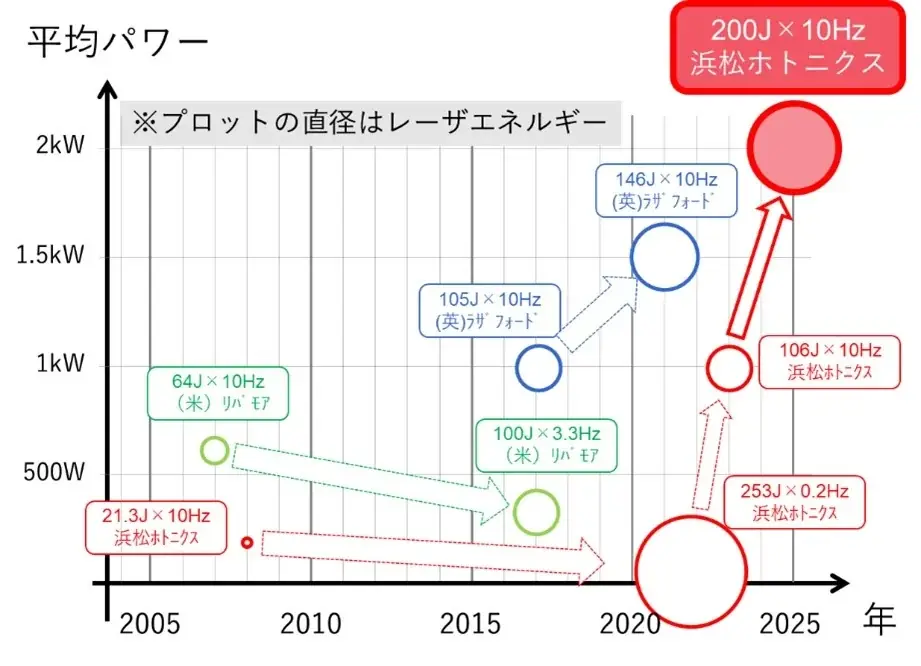

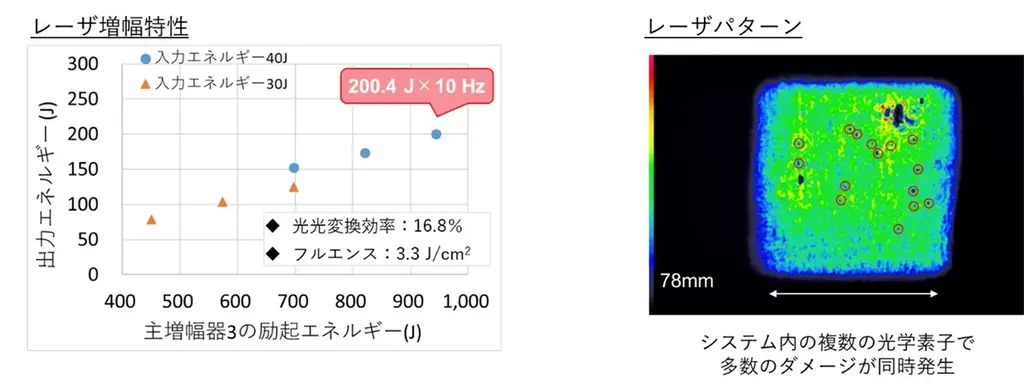

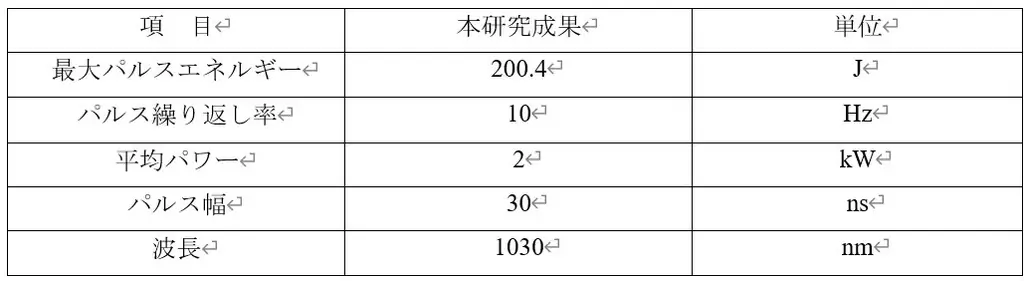

浜松ホトニクス株式会社は、半導体レーザ(LD)励起の固体レーザとして世界最高となるパルスエネルギー200ジュール(J)を10ヘルツ(Hz)で照射し、平均出力として2kWを達成したと発表しました(発表日時:2025年8月28日12時36分)。今回の達成は、レーザフュージョン発電に向けた1キロジュール(1kJ)レーザの開発を加速する重要な一歩と位置づけられています。

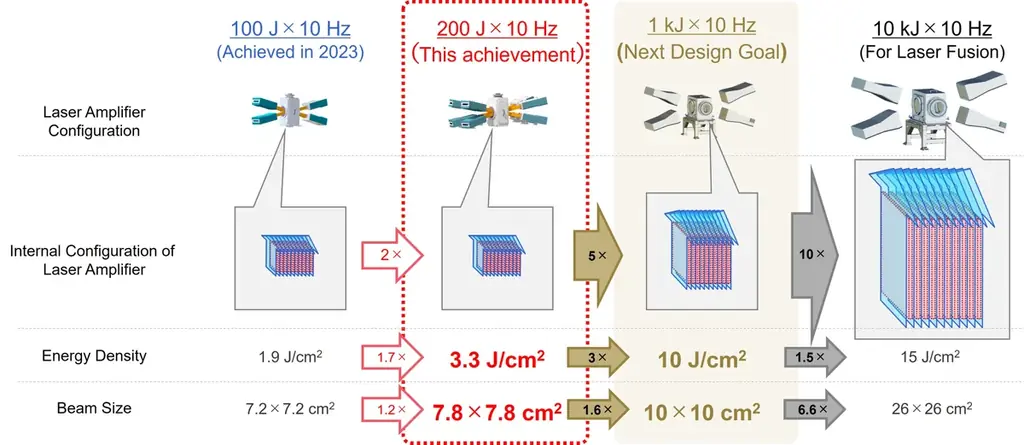

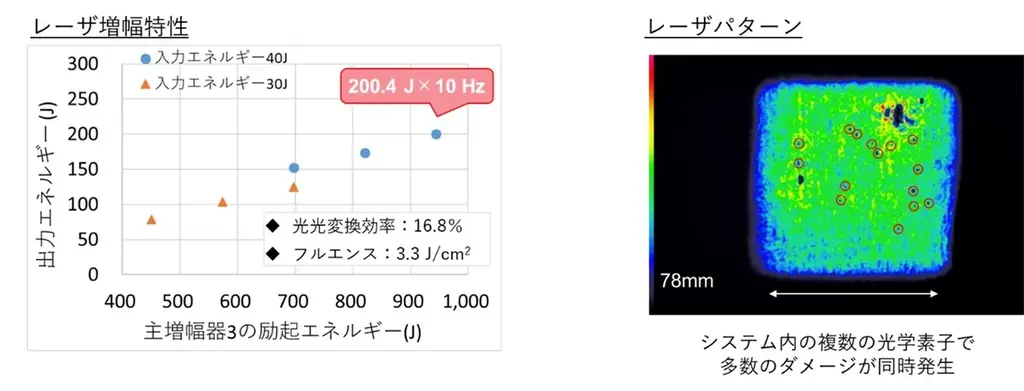

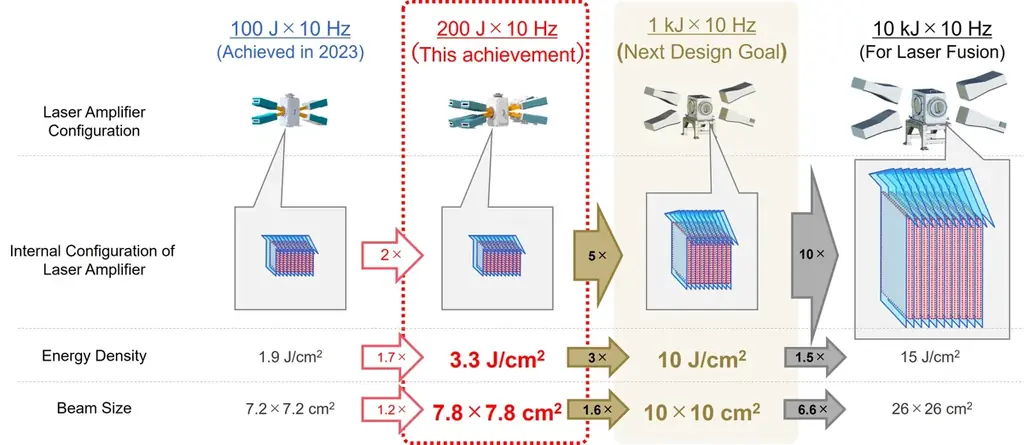

本実験は、10Hzの繰り返し運転に伴う光学的な課題や熱負荷の影響を含め、レーザ装置内で増幅可能なレーザ光のエネルギー密度の限界を確認することを目的に行われました。装置側の改良と運用条件の最適化により、従来比で2倍以上の光エネルギー密度での動作が可能になり、世界最高クラスの出力達成に至っています。

実験の現場と観察された挙動

今回の実験では、レーザの発光箇所がレーザ増幅部に位置する装置が、200J×10Hzで動作している様子が確認されました。高パルスエネルギーを繰り返し出力する際に、装置内の光学素子に対する負荷や損傷閾値の観察も行い、装置が与える光学的なダメージの限界値を特定しています。

この結果により、当該装置が1kJ級レーザの基礎データ収集や、レーザフュージョン実験に供するための実験プラットフォームとしての有用性が確認されました。一部の光学素子に損傷が生じたことも報告されており、その情報も含めて次段階の設計に反映されます。

設備改良と運用改善で実現した技術的ポイント

高出力化の実現には、レーザ媒質の冷却性能向上、ビーム品質の改善、励起源(LD)の出力増強に伴う発熱対策の三点が重要でした。具体的には、装置内部の機構部を改良してレーザ媒質を効率よく冷却する構造を導入し、ヘリウムガスの流量を増大させることで熱負荷の蓄積を抑制しました。

また、レーザ光のビーム品質を高めるための光学系の最適化や、装置全体の動作条件の見直しも行われ、レーザ媒質の特性劣化を抑制しました。これらの対策を組み合わせることで、LDの励起パワーを従来比1.5倍に増強しても安定して動作させることが可能になりました。

導入・調整した技術的措置の一覧

- LD励起パワーの増強(最大1.5倍)

- レーザ媒質を冷却する機構部の改良

- ヘリウムガス冷却流量の増加

- レーザ光のビーム品質改善(光学系の最適化)

- レーザ装置全体の運転条件の最適化

これらの対策により、従来の2倍以上の光エネルギー密度でのレーザ増幅が可能になり、今回の最高出力の達成へとつながりました。

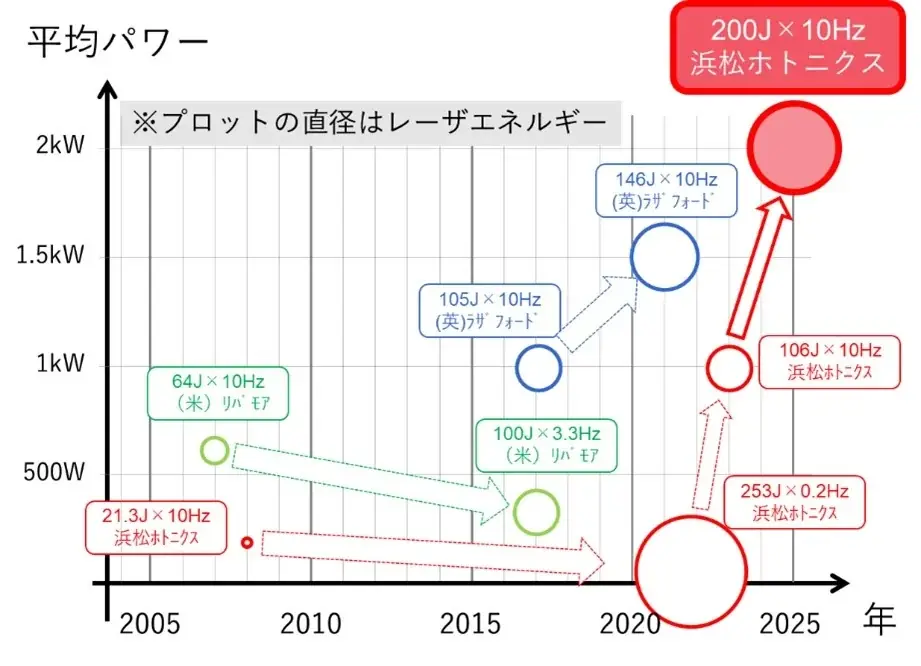

研究の文脈とこれまでの経緯

レーザフュージョンは、重水素と三重水素を燃料とするカプセルに大出力のレーザを照射し、核融合反応を誘起する方式です。核融合反応が発生した際に得られる莫大なエネルギーを発電に利用する試みは、カーボンニュートラルな社会に向けた次世代エネルギーとして注目されています。

海外では米国ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の国立点火施設(NIF)が2メガジュール級のレーザを用いており、2022年12月にはレーザフュージョンによる点火(自己持続的な核融合反応)の実証が報告されました。しかしNIFの照射は数時間に1回程度に限られており、実用化には高繰り返しで動作可能なレーザ技術が不可欠です。

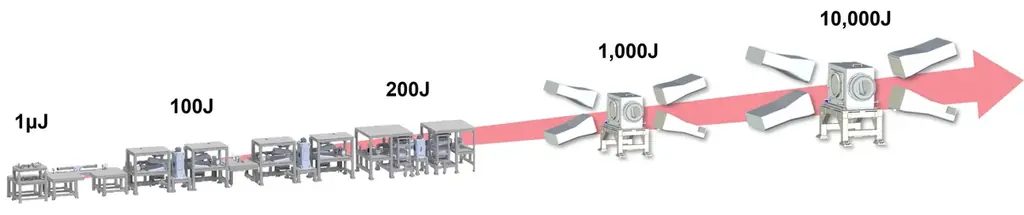

浜松ホトニクスはこれまでに、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)と共同で開発した装置群を活用しており、2021年には250Jを0.2Hzで出力する装置を開発しました。さらに2023年にはLD励起パワー調整により、100J×10Hzの出力を確認しています。今回の200J×10Hzはこれらの蓄積の上に成り立っています。

装置の由来と利用枠組み

今回用いられた大出力レーザ装置は、NEDOの委託事業として2016年から2021年にかけて開発され、事業終了後に浜松ホトニクスが取得したものです。装置は東京大学が管轄するレーザ加工プラットフォーム「TACMIコンソーシアム」の枠組みで利用することが可能です。

この装置はレーザフュージョン研究以外にも、レーザ加工、宇宙デブリ除去、半導体露光用光源など多様な応用が見込まれており、経済安全保障の観点から国家的重要技術であると位置づけられています。

得られた成果の整理と今後の設計上の課題抽出

本実験により、次の三つの成果・知見が明確になりました。第一に、半導体レーザ励起の固体レーザとして世界最高水準である200J×10Hz、平均2kWを達成したこと。第二に、レーザ光が内部光学素子に損傷を与える限界値を確認できたこと。第三に、1kJ×10Hzレーザ実現に向けた概念設計と、主要な技術課題を抽出できたことです。

抽出された課題には、光学素子の耐損傷性向上、冷却効率のさらなる改善、光学系全体の熱・歪み制御、そして高効率のLD励起システム設計などが含まれます。これらは、国内外の研究機関との連携や国家プロジェクトの枠組みで対応する方針が示されています。

学会発表と装置の再稼働予定

今回の成果は、2025年9月14日(日)~18日(木)にフランス・トゥール市で開催される「第13回レーザ核融合科学と応用に関する国際会議(13th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications)」で口頭発表される予定です。この学会発表では、実験条件、得られたデータ、光学素子損傷に関する詳細な解析結果などが報告されます。

また、実験で一部の光学素子が損傷した本大出力レーザ装置は、1kJ級レーザの開発のための基礎データ取得やレーザフュージョン実験施設での研究を目的として、年内に再稼働する計画です。再稼働後は、得られた損傷データを基に耐損傷性改善や運用プロトコルの改定が進められます。

- 発表元

- 浜松ホトニクス株式会社(プレスリリース発表日時:2025年8月28日 12時36分)

- 国際会議

- 第13回レーザ核融合科学と応用に関する国際会議(2025年9月14日~18日、フランス・トゥール)で口頭発表

- 装置の由来

- NEDO委託事業として2016~2021年に開発、事業終了後に取得。TACMIコンソーシアムでの利用可。

問い合わせ先(報道・一般)

本件に関する報道と一般の問い合わせ先は以下の通りです。連絡先情報はプレスリリースに記載されたものを網羅しています。

- 報道関係

- 浜松ホトニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 野末 迪隆

〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル

TEL: 053-452-2141 FAX: 053-456-7888

E-mail: nozue-m@hq.hpk.co.jp

(時間外は携帯電話 080-8262-0374) - 一般の方

- 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所 企画部 川嶋 利幸

〒431-1202 静岡県浜松市中央区呉松町1820

TEL: 053-487-5100 FAX: 053-487-3131

E-mail: kawasima@crl.hpk.co.jp

本文で触れた主要項目の整理

以下の表は、本記事で触れた主要な数値や事実、スケジュール、連絡先などを分かりやすく整理したものです。実験の数値、過去の実績、導入した技術的対策、学会発表の予定、装置の現状と利用可能性、問い合わせ先まで、記事内で示した情報を網羅しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発表組織 | 浜松ホトニクス株式会社 |

| 発表日時 | 2025年8月28日 12時36分 |

| 今回の到達値 | パルスエネルギー 200J × 繰り返し 10Hz(平均出力 2kW) |

| 技術的対策 | LD励起パワー1.5倍化、レーザ媒質冷却機構改良、ヘリウムガス流量増、ビーム品質向上、運転条件最適化 |

| 確認した事項 | 装置内で増幅可能なレーザ光のエネルギー密度限界および光学素子の損傷限界値 |

| 過去の実績 | 2021年:250J @ 0.2Hz(NEDO共同開発)/2023年:100J × 10Hz(LD励起制御による) |

| 国際会議発表 | 第13回レーザ核融合科学と応用に関する国際会議(2025年9月14日~18日、フランス・トゥール)で口頭発表 |

| 装置の現状 | 一部光学素子に損傷発生。年内に再稼働予定。TACMIコンソーシアムでの利用が可能 |

| 応用分野 | レーザフュージョン研究、レーザ加工、宇宙デブリ除去、半導体露光用光源等(経済安全保障上の重要技術) |

| 報道担当 | 野末 迪隆(TEL:053-452-2141/nozue-m@hq.hpk.co.jp) |

| 一般問い合わせ | 川嶋 利幸(TEL:053-487-5100/kawasima@crl.hpk.co.jp) |

以上の表は、今回の発表内容を要点別に整理したもので、実験条件、技術的改善、過去の経緯、今後の運用計画などを網羅しています。学会での発表や装置の再稼働を通じて得られるデータは、1kJ×10Hzという次の目標に向けた設計と課題解決に直結する基礎情報となる見込みです。