2025年6月調査:2026年卒採用の難易度と20代通年採用の現状

ベストカレンダー編集部

2025年7月14日 10:36

2026年卒採用難易度調査

開催期間:6月18日〜6月30日

2026年卒採用の難易度に関する調査結果

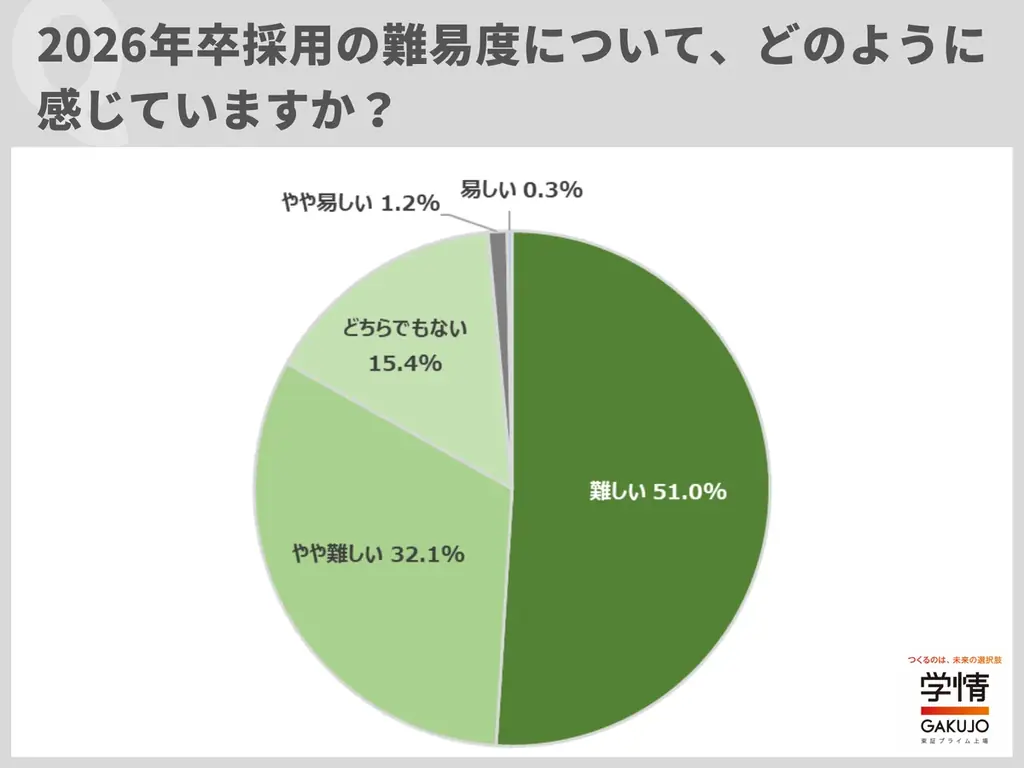

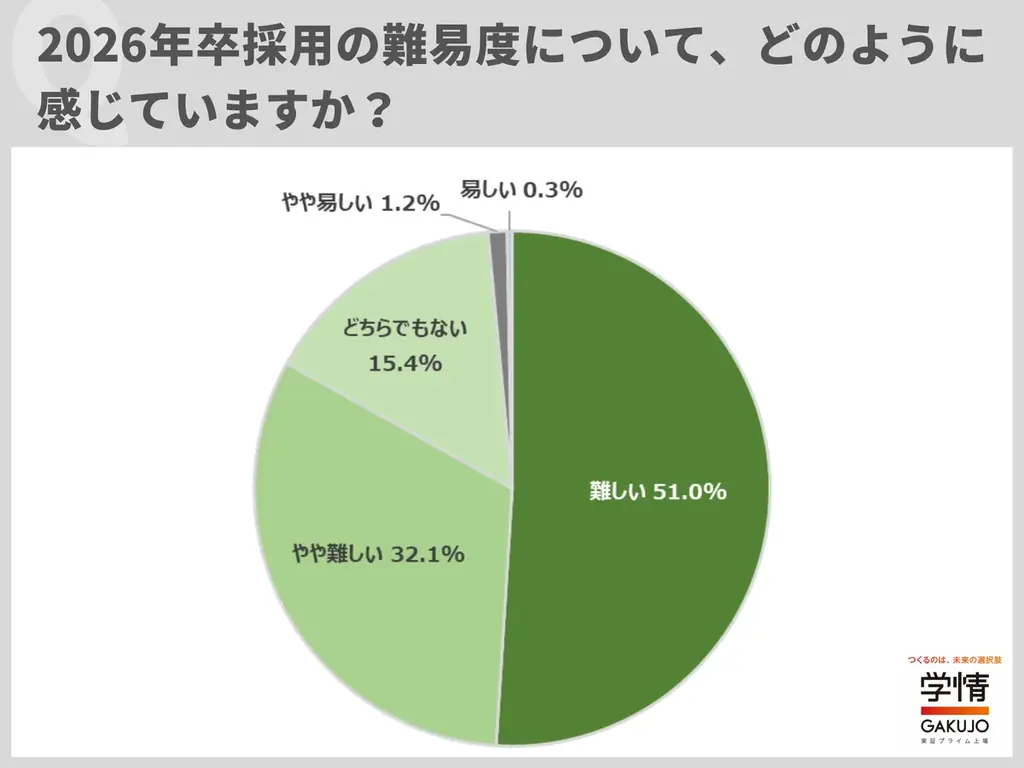

株式会社学情が実施した2026年卒採用に関するインターネットアンケートの結果が発表されました。この調査は、企業・団体の人事担当者を対象に行われ、2026年卒採用の難易度についての認識が明らかになりました。調査によると、回答した企業のうち「難しい」と感じている企業が80%以上に達しており、採用活動における厳しい現状が浮き彫りになっています。

難易度が高い理由

調査結果から、企業が採用難易度が高いと感じる理由として以下のような声が挙げられています。

- 学生数の減少と一人当たりのエントリー数の減少

- 売り手市場のために辞退率が高い

- 絶対的な母数不足と早期化の進行

- 売り手市場の加速に伴う母集団の質と量の低下

- 採用手法の多様化

- 早期化の加速と長期化の進行による二極化の進展

- 理系人材の獲得の難しさ

これらの要因が複合的に作用し、企業は採用活動においてより一層の難しさを感じていることが分かります。

20代通年採用の実施状況

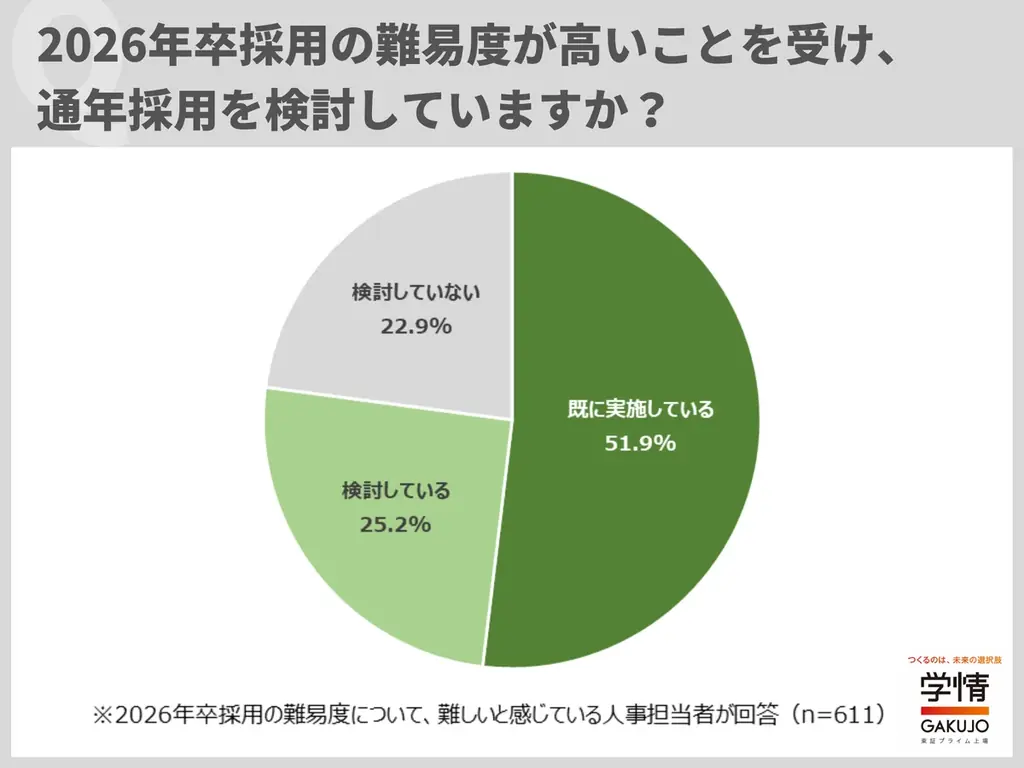

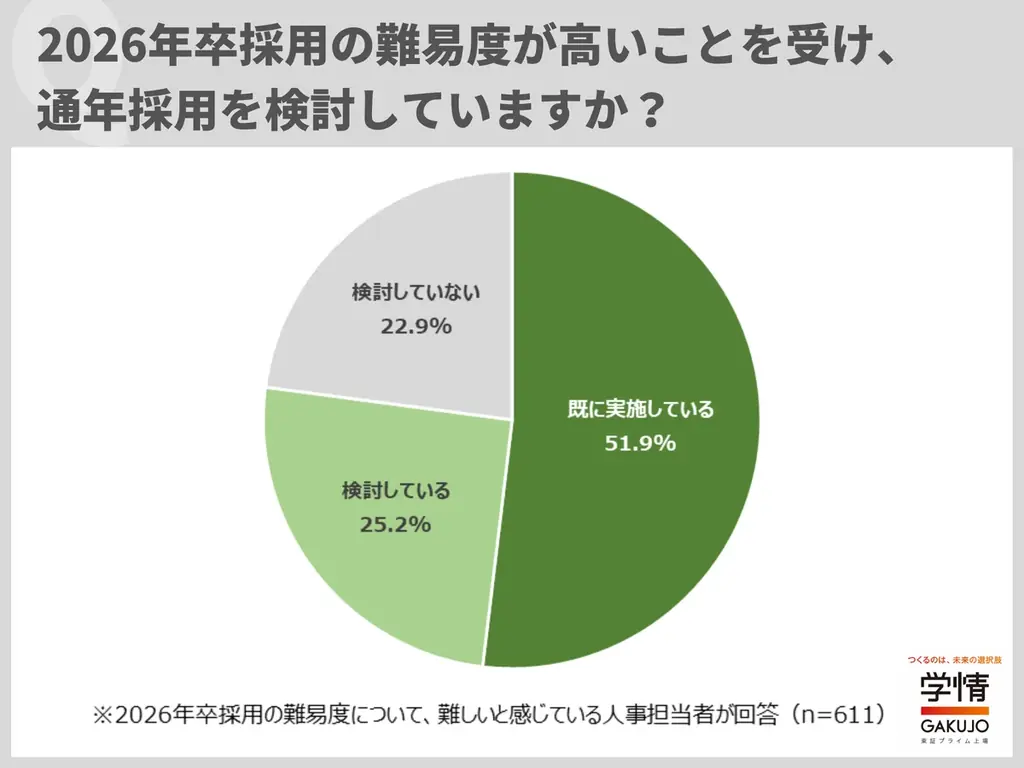

2026年卒採用の難易度が高いことを受けて、企業の採用戦略にも変化が見られます。特に、「20代通年採用」を既に実施している企業が51.9%に達し、さらに25.2%の企業が実施を検討していることが分かりました。この傾向は、採用の難易度が高まる中で、企業が新卒採用に頼らず、既卒や第二新卒をターゲットにした採用戦略を進めていることを示しています。

過去との比較

前年同時期に実施した調査では、「既に実施している」との回答が57.3%、検討している企業が33.3%でした。今回の調査結果は、いずれも前年より減少していますが、20代通年採用の導入が広がる傾向は続いています。

調査の背景と概要

2026年卒採用に関する調査は、2025年6月18日から6月30日までの期間に実施されました。調査対象は企業・団体の人事担当者であり、有効回答数は735社にのぼります。調査方法はWeb上でのアンケートとなっており、各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位まで表示されています。

調査の目的

この調査の目的は、企業が2026年卒採用の難易度をどのように捉えているのかを把握することにあります。特に、学生優位の売り手市場が進行する中で、企業が直面する課題や新たな採用手法の導入についての意識を探ることが重要視されています。

株式会社学情の概要

株式会社学情は、東京都中央区に本社を置く企業で、東証プライム上場・経団連加盟企業です。2004年から「20代通年採用」を提唱し、会員数260万人の「20代向け転職サイト〈Re就活〉」を運営しています。このサイトは、2019年から2024年にかけて東京商工リサーチ調査で20代向け転職サイト第1位に選ばれています。

また、学情は「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Re就活30〉」や、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Re就活キャンパス〉」を含む多様な採用支援サービスを展開しており、若手人材の採用に関するトータルサポートを行っています。

学情の取り組み

学情は日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し、転職博や就職博を運営しています。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、採用に関する多様なサービスを提供しています。

まとめ

2026年卒採用に関する調査結果は、企業が直面している採用の難しさを明確に示しています。以下に、調査結果の要点をまとめました。

| 調査項目 | 結果 |

|---|---|

| 難易度が「難しい」と回答した企業の割合 | 51.0% |

| 難易度が「やや難しい」と回答した企業の割合 | 32.1% |

| 20代通年採用を実施している企業の割合 | 51.9% |

| 20代通年採用を検討している企業の割合 | 25.2% |

このように、採用市場の変化に対応するために、企業は新たな戦略を模索していることが明らかになりました。採用難易度の高まりに伴い、企業は柔軟な対応が求められています。

参考リンク: