2025年7月8日開始「ChatSense」縦横画像生成機能で業務効率化

ベストカレンダー編集部

2025年7月8日 16:44

ChatSense画像生成機能追加

開催日:7月8日

「アニメ風」な画像生成が可能な「ChatSense」の新機能

株式会社ナレッジセンスは、法人向けサービス「ChatSense」において、新たに縦長および横長の画像生成機能を追加したことを発表しました。この機能により、企業は「アニメ風」などの多様な画像を生成できるようになります。2025年7月8日より、全てのビジネスプランのユーザーに対して順次利用可能となる予定です。

「ChatSense」は、チャットGPTを活用した生成AIチャットボットサービスであり、企業の業務効率化を目的としたソリューションです。特に、東証プライム上場企業を含む500社以上に導入されている実績があります。

新機能の背景と目的

企業からの「画像生成AIをビジネスに活用したい」という要望に応える形で、ナレッジセンスは「ChatSense」における画像生成機能を強化しました。これまでは正方形の画像しか生成できなかったため、業務における活用に制限がありましたが、今回のアップデートにより、縦長および横長の画像生成が可能になりました。

この新機能は、資料作成やマーケティング資料など、さまざまな業務において利用することで、さらなる効率化を実現します。特に、視覚的に訴求力のある資料作成が求められる現代において、画像のサイズや形状は重要な要素となります。

「GPT Image」モデルの特徴

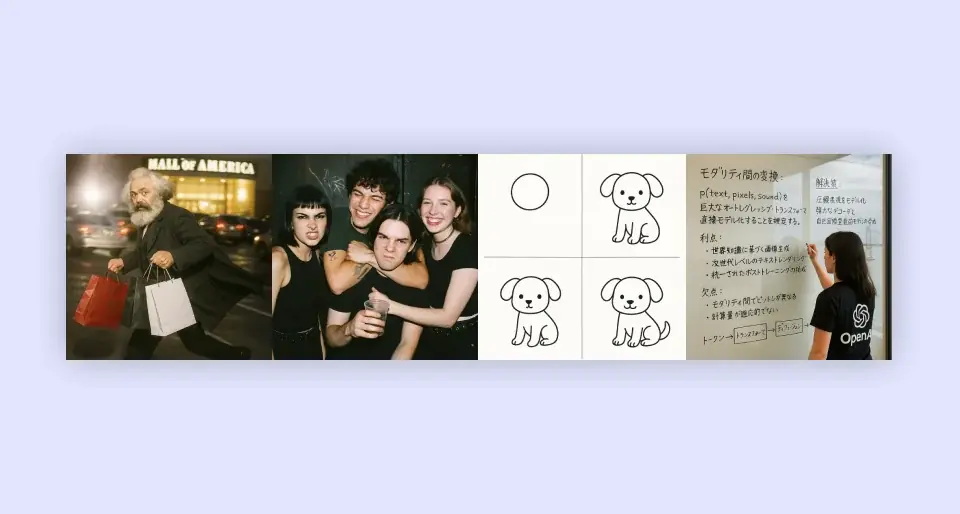

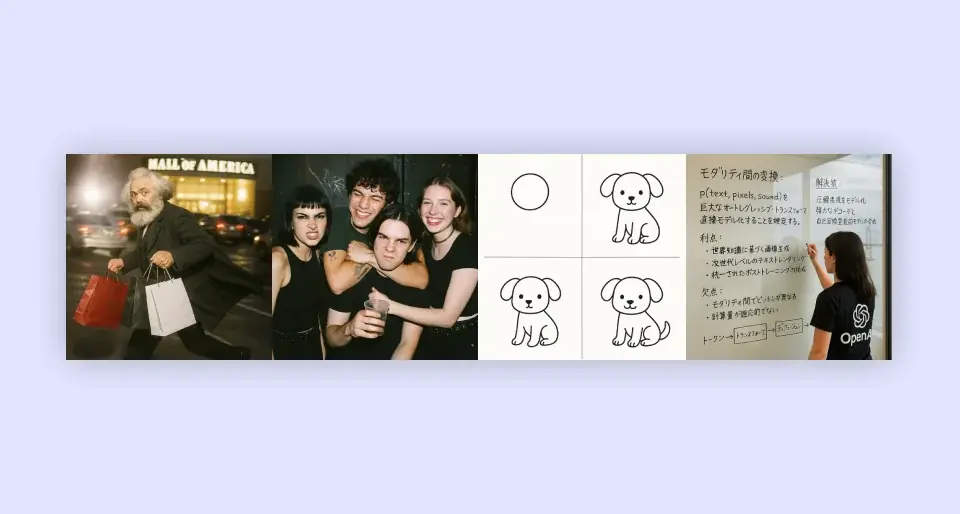

新たに追加された「GPT Image」モデルは、高品質な画像生成AIモデルとして、多様なニーズに応えることができます。以下にその特徴を示します。

- 高品質な画像生成: 「GPT Image」によって生成された画像は、人物の生成や図解、日本語の文字入れが可能です。これにより、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズが実現します。

- 管理者のコントロール: 管理者ユーザーは、組織内で「GPT Image」を利用するかどうかを選択でき、必要に応じて画像生成AI機能を全体でOFFに制限することも可能です。

- 料金の変更なし: この度のアップデートに伴い、ビジネスプランの定額料金(980円)や従量課金の料金に変更はありません。コストパフォーマンスが維持されるため、企業にとっても安心です。

法人向けChatGPTサービス「ChatSense」の概要

「ChatSense」は、米OpenAI社が開発した大規模言語モデルであるChatGPTを基にした法人向けのサービスです。このサービスは、セキュリティ面での強化が図られており、企業や官公庁、大学などでの導入実績があります。

以下は「ChatSense」の主な特徴です。

- チャット内容の保護: エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープランにおいて、AIの学習からチャット内容を守る機能が提供されています。

- 豊富な独自機能: プロンプトの社内共有機能やメンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、ビジネス向けの機能が多数用意されています。

- 初期費用無料: 「使ってみないとわからない」という企業ニーズに応えるため、初期費用が無料で、最低利用期間の縛りもありません。

ナレッジセンスの企業情報

株式会社ナレッジセンスは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速し、社員の生産性を向上させるためのサービスを提供しています。法人向けChatGPTサービス「ChatSense」や、生成AIに関する複数のサービスを展開し、グローバルなユーザーに向けて提供しています。

同社は、生成AIを活用して業務効率を向上させたい企業からの相談を受け付けており、今後もこの分野での活動を進めていく方針です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| サービス名 | ChatSense |

| 新機能 | 縦長・横長の画像生成 |

| 料金 | 980円(変更なし) |

| 導入企業数 | 500社以上 |

| 提供開始日 | 2025年7月8日 |

以上の情報を踏まえ、「ChatSense」は企業の画像生成ニーズに応える新機能を搭載し、ビジネスにおける利用がさらに広がることが期待されます。今後の導入や活用について、詳細は公式サイトをご確認ください。

参考リンク: