2025年6月27日開始「ろう難聴者と聴者の共存」大阪万博で体験イベント

ベストカレンダー編集部

2025年6月26日 10:58

ろう難聴者共存イベント

開催期間:6月27日〜6月29日

ろう難聴者と聴者の共存を考える3日間

2025年6月26日、NPO法人Silent Voiceが主催するイベント「ろう難聴者と聴者の共存を考える3日間」が、大阪・関西万博にて開催されます。このイベントは、手話言語やろう文化との共存を目指し、様々な国の言語や文化に触れることができる貴重な機会です。

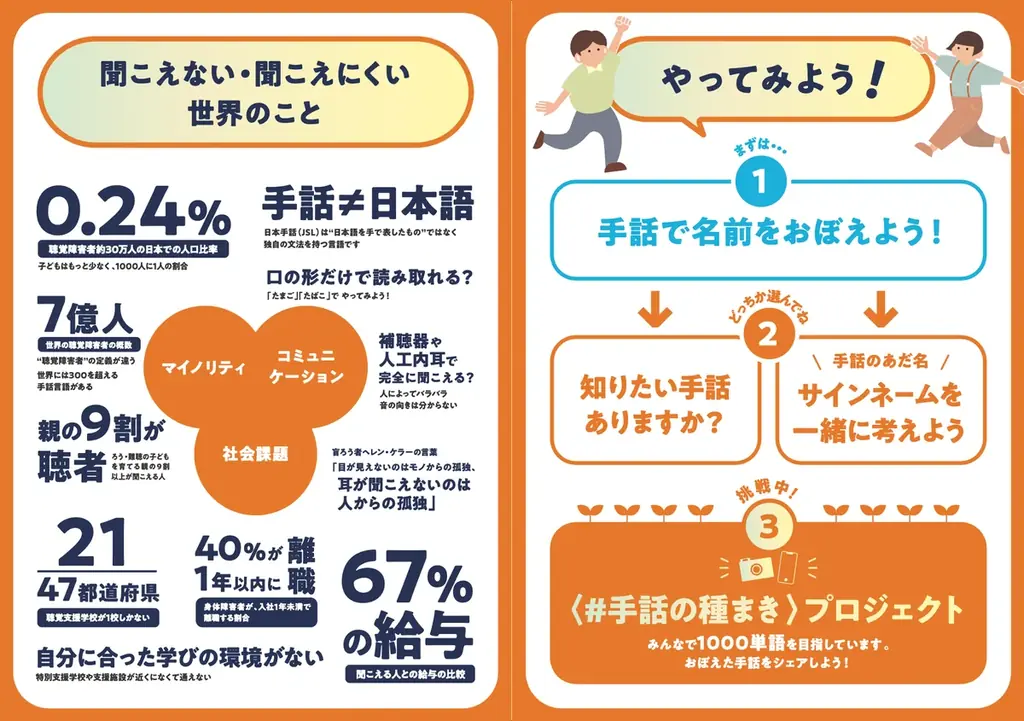

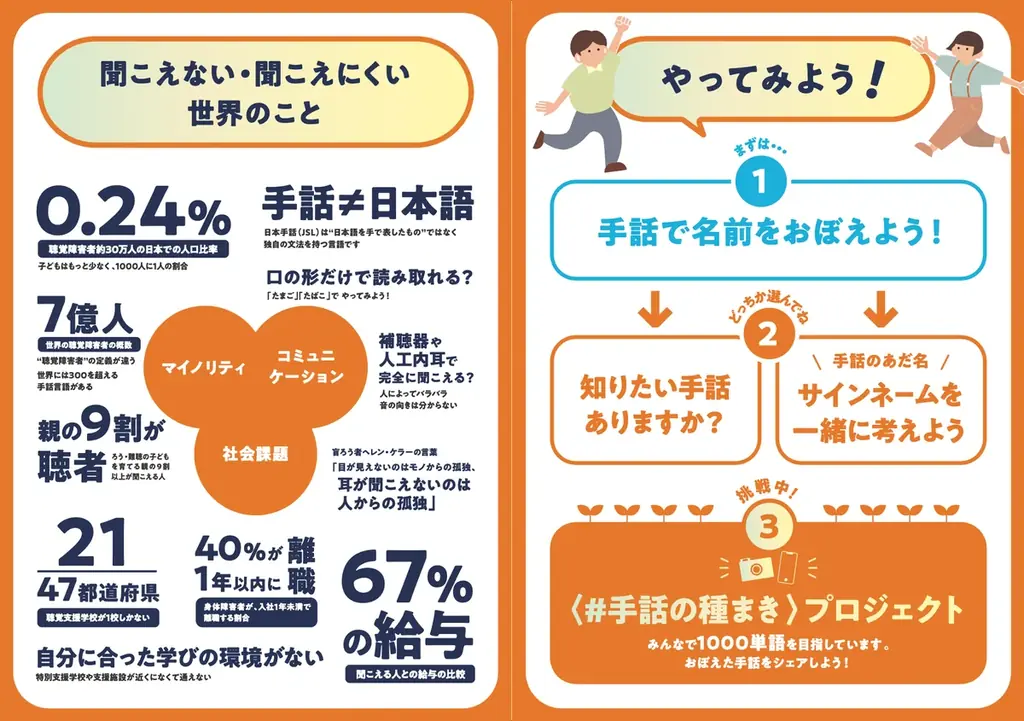

特に注目すべきは、2025年6月に施行される「手話施策推進法」です。この法律は、手話を日本語とは異なる独自の言語として認め、手話を使う人々の意思が尊重される社会の実現を目指しています。この法の成立は、手話に対する理解を深め、文化としての手話を広めるための大きな一歩となります。

イベントの詳細

「ろう難聴者と聴者の共存を考える3日間」は、2025年6月27日(金)から29日(日)までの3日間、10:00から20:00まで、大阪・関西万博のEXPOメッセ(WASSE)会場 Southにて開催されます。一般来場者や家族連れ、企業関係者など、すべての方が対象です。

このイベントでは、NPO法人Silent Voiceが出展し、来場者に向けた体験参加型のブースを設けます。

ブースの主な企画

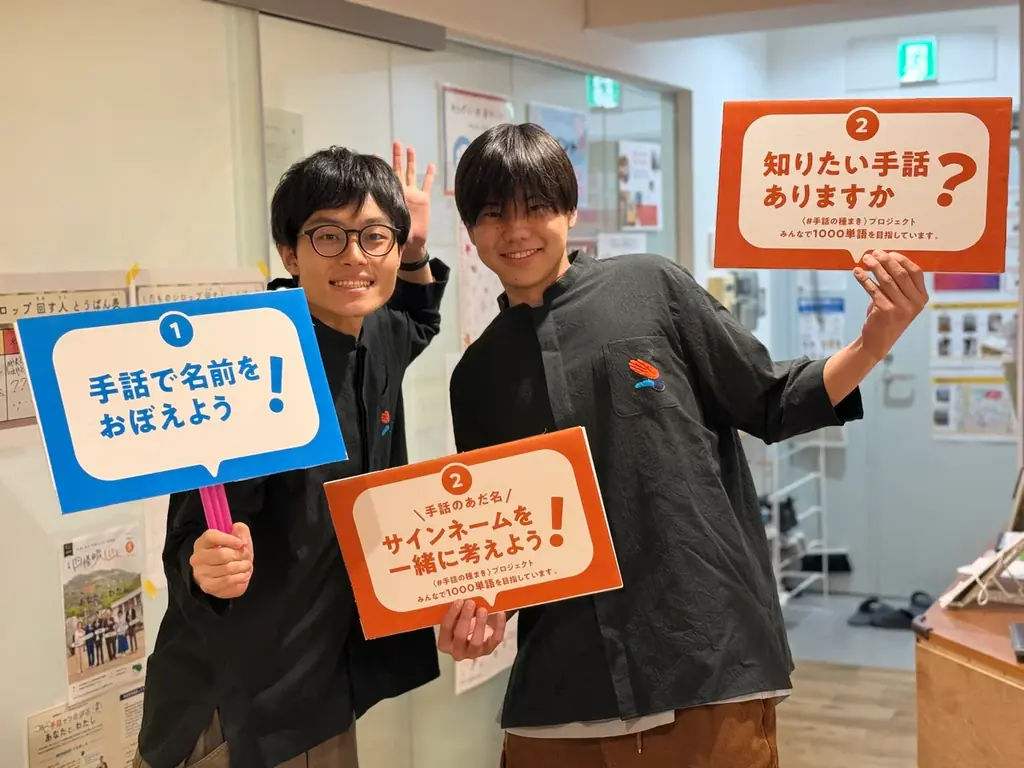

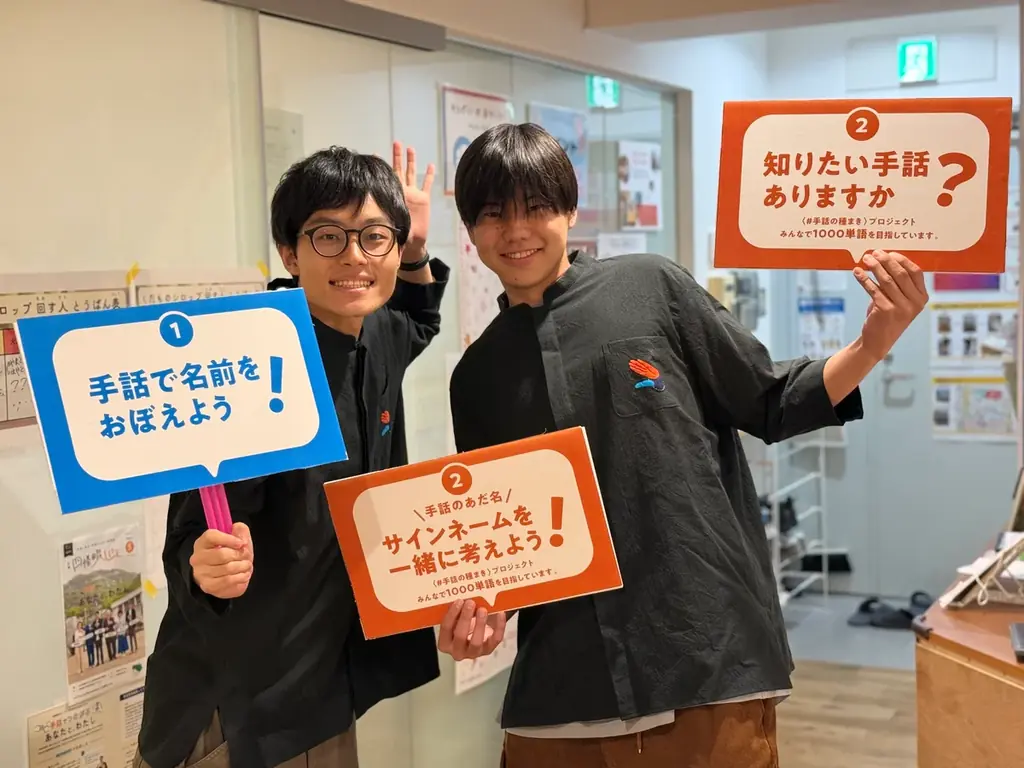

- 手話名前チャレンジ

手話が初めての方でも安心して楽しめる「手話名前チャレンジ」を実施します。参加者は、ろう者から手話を教えてもらい、自分の名前を表現する体験ができます。達成するとデジタルスタンプが付与される仕組みです。また、希望者には「サインネームチャレンジ」や、気になる手話単語を一緒に学ぶ体験も提供予定です。 - 手話通訳サービス

WASSE会場内では、手話通訳士・手話通訳者が常駐し、来場したろう者の要望に応じて会場を同行し、手話通訳サービスを提供します。会場内には「手話通訳サービス」のサインを掲示し、どなたでも気軽にお声がけいただける体制を整えています。

ろう難聴児への支援

ろう難聴児は、子ども1000人に1人程度とその母数は少なく、47都道府県の中で21県は聴覚支援学校が1校しかないなど、社会資源が乏しい状況です。加えて、聞こえない・聞こえにくい子どもとの意思疎通には、手話をはじめとした言語やコミュニケーション手段が変わることから、地域の学校でも支援の難しさが見られます。

NPO法人Silent Voiceは、オンライン支援事業を通じて、孤立状態にあるろう難聴児とそのご家庭とつながり、成長の場を提供しています。家庭や学校、地域、社会に共通言語を増やすことが大切であると感じており、万博会場で「#手話の種まき」を行うことで、手話やそれを起点に理解が広がることを期待しています。

オンライン支援事業「サークルオー」

「サークルオー」は、全国の小・中・高校生のろう難聴児を対象としたオンライン対話学習サービスです。2020年に本格始動し、ろう難聴児に合わせたコミュニケーションができる先生のもとで、ことば学習や教科学習、興味関心を広げる集団学習を通じて、小さな成功体験や新しい世界を拓くきっかけを提供しています。

NPO法人Silent Voiceの概要

NPO法人Silent Voiceは、ろう難聴者と聴者がともに生きる社会のあり方を問い続けてきた団体です。教育事業「デフアカデミー」や就労支援「デフビズ」など、ろう難聴と聴者が共に社会をアップデートする活動を展開しています。

以下は、NPO法人Silent Voiceの基本情報です。

| 会社名 | NPO法人 Silent Voice |

|---|---|

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-12 大阪谷町ビル4F |

| 設立 | 2017年1月19日 |

| 代表理事 | 尾中友哉 |

| 従業員数 | 14名 |

| 事業内容 | 教育事業、就労支援事業 |

| WEBサイト | https://silentvoice.org |

このように、NPO法人Silent Voiceは、ろう者・難聴者と聴者が共に生きる社会を実現するための様々な取り組みを行っています。手話に触れたことのない方でも、スタッフが筆談や視覚的なサポートを交えて丁寧に案内し、誰でも安心して参加できる環境を整えています。

今回のイベントは、手話やろう文化に対する理解を深め、共存のための一歩を踏み出す機会となるでしょう。ぜひ、この貴重な機会を通じて、手話やろう文化に触れ、理解を深めていただきたいと思います。

参考リンク: