聴竹居の魅力を写真集で堪能!2025年6月11日発売の名作住宅記録

ベストカレンダー編集部

2025年6月24日 10:30

聴竹居写真集発売

開催日:6月11日

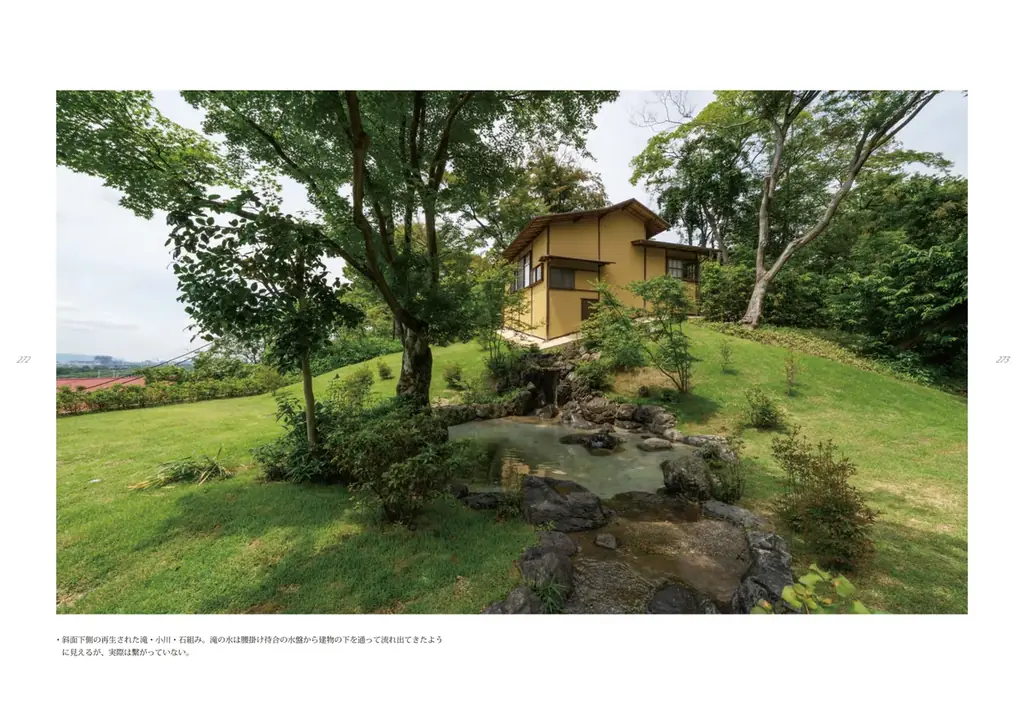

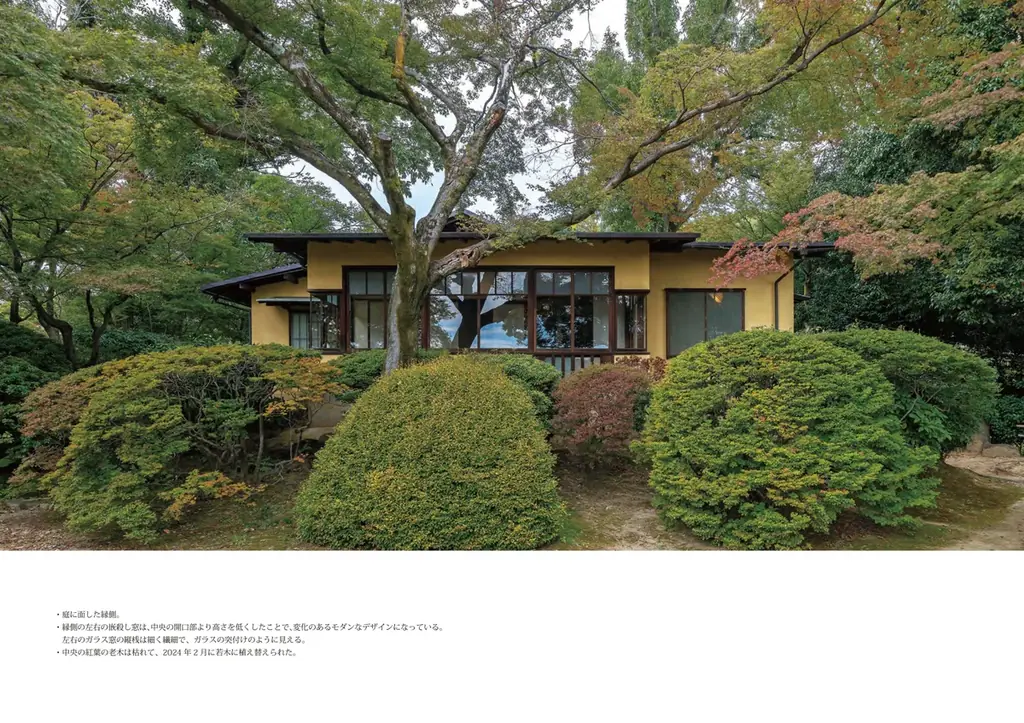

日本の名作住宅「聴竹居」の最新写真集が登場

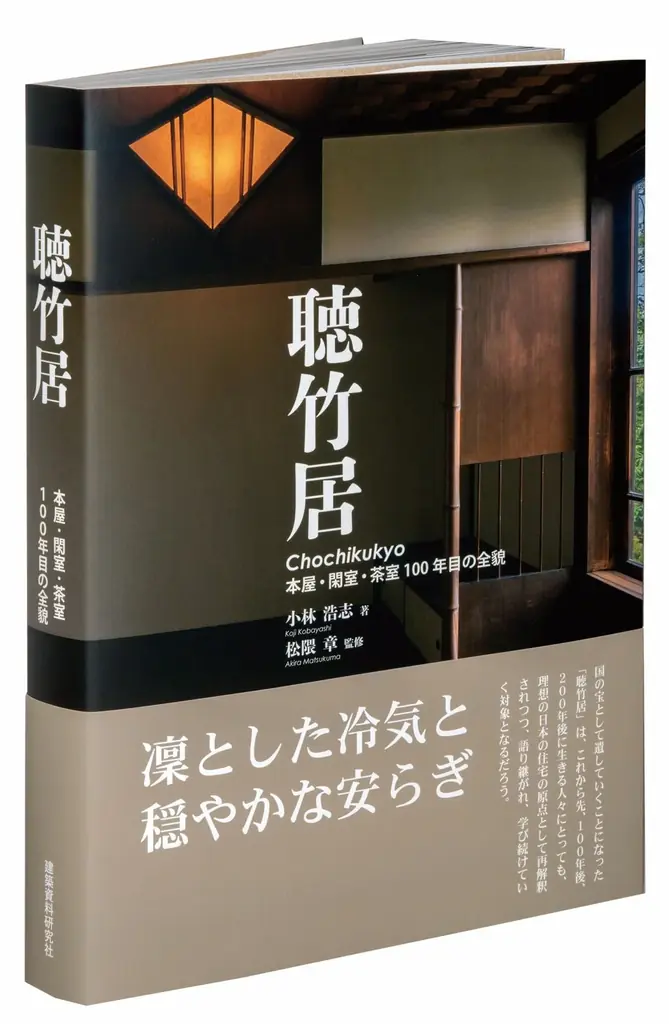

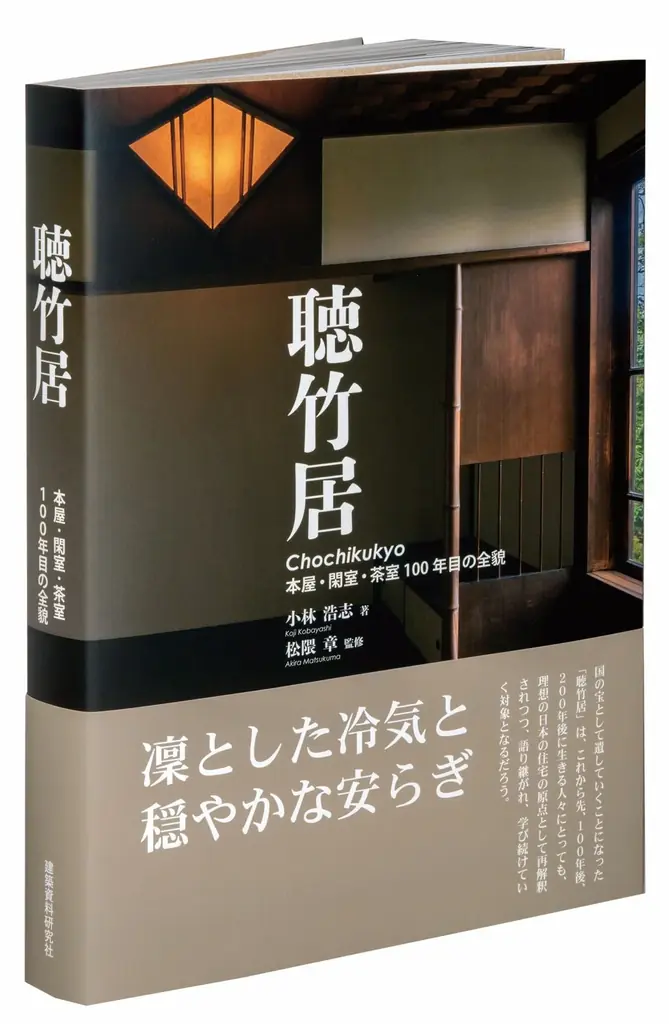

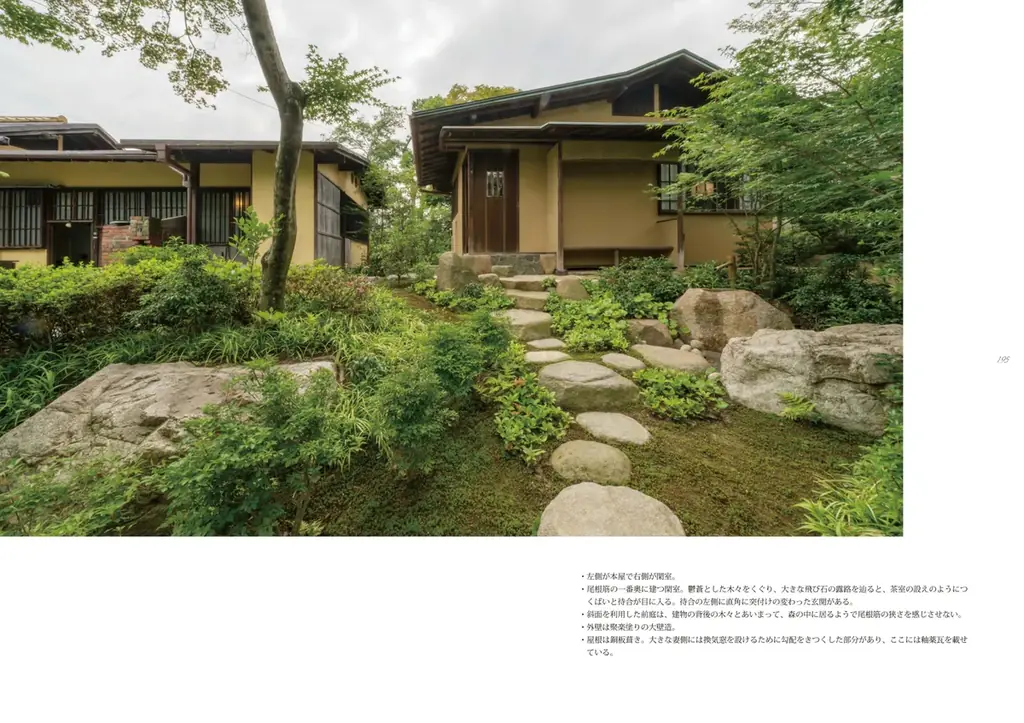

2025年6月11日、株式会社建築資料研究社が発行した書籍『聴竹居——本屋・閑室・茶室 100年目の全貌』が全国の書店およびオンライン書店で発売されました。この書籍は、著者の小林浩志氏と監修者の松隈章氏によって制作され、国の重要文化財である「聴竹居」の魅力を余すところなく伝えています。

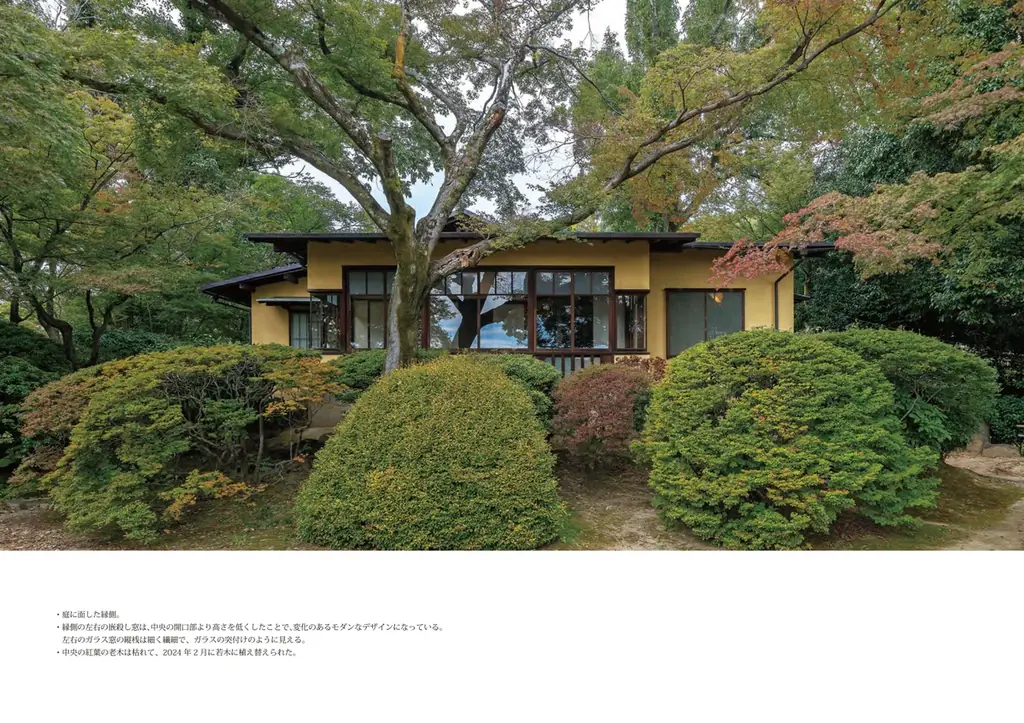

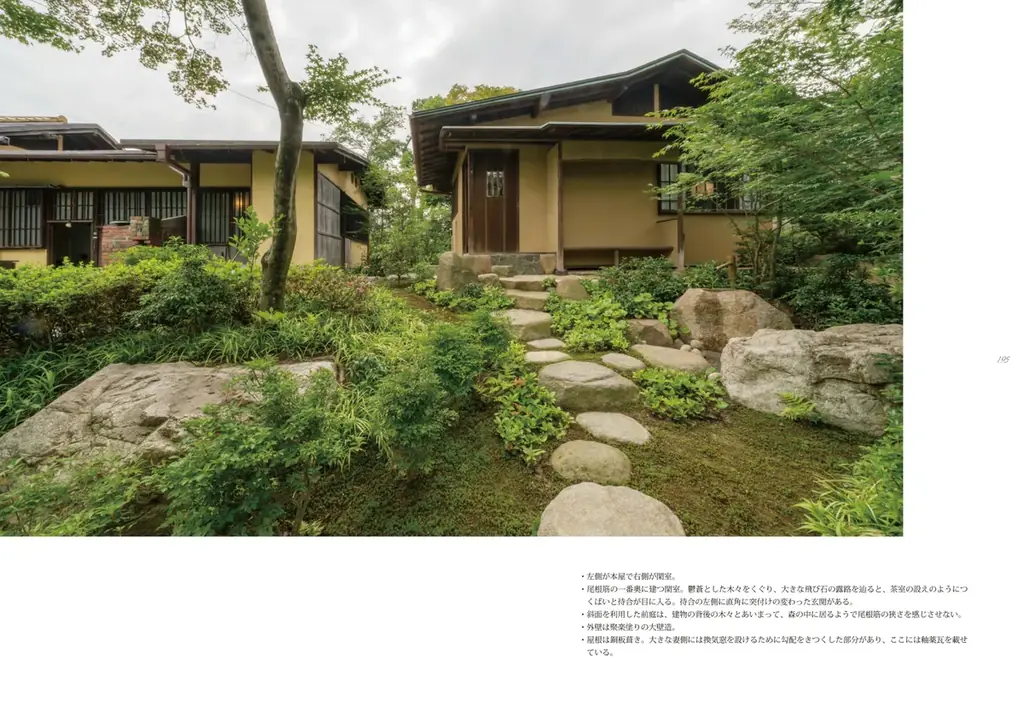

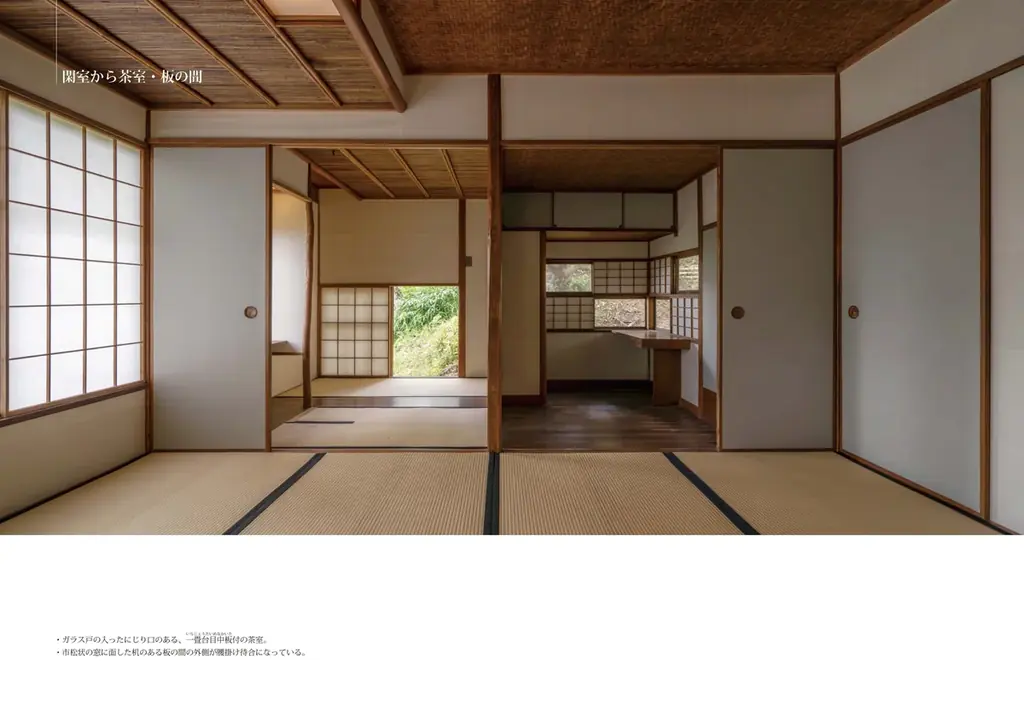

「聴竹居」は、2023年に保存修理事業が完了し、その真の姿を現しました。この機会に、100年を生き続ける名建築の全貌を明らかにし、収録された300点以上の写真を通じて、この珠玉の住宅の魅力を体感することができます。

書籍の詳細情報

書籍『聴竹居——本屋・閑室・茶室 100年目の全貌』の詳細は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 著者 | 小林浩志 |

| 監修 | 松隈章 |

| 協力 | 株式会社竹中工務店 |

| 発行日 | 2025年6月1日 |

| 仕様 | B5判、本文368頁(オールカラー) |

| 定価 | 税込5,500円(本体価格5,000円) |

| ISBNコード | 978-4-86834-000-3 |

この書籍は、藤井厚二が込めた様々な創意や、100年前に示された日本の住宅の理想像を鮮明に描き出しています。各写真には詳細な解説が付されており、読者はその魅力を深く理解することができるでしょう。

著者と監修者のプロフィール

著者の小林浩志氏は、写真家であり編集者としても知られ、株式会社スパイラルの代表取締役を務めています。彼は1947年に東京都で生まれ、1971年に明治学院大学を卒業後、新建築社に入社しました。1985年には独立し、現在に至るまで多くの建築家の作品を撮影してきました。

一方、監修者の松隈章氏は、竹中工務店の設計本部で設計業務に従事しながら、近代建築の保存活用にも力を入れています。彼は1957年に兵庫県で生まれ、1980年に北海道大学を卒業後、竹中工務店に入社しました。彼の著書には、聴竹居に関する多くの作品があり、建築学会からも高く評価されています。

トークイベントの開催

書籍の発売を記念して、著者と監修者によるトークイベントが2025年7月16日(水)に東京・新橋で開催されます。このイベントでは「聴竹居」の魅力について語り合う場となり、参加者は新たな発見を得ることができるでしょう。

トークイベントの詳細は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日時 | 2025年7月16日(水)19:00~21:00(18:30開場) |

| 会場 | goodoffice 新橋1Fラウンジ(東京都港区新橋2-5-2) |

| 登壇者 | 小林浩志(著者)、松隈章(監修者) |

| 参加費 | 現地開催参加:1,000円(定員30名、特典付き) LIVE配信参加:無料(定員300名) |

| 申込先 | こちらからお申し込みください |

このトークイベントは、現地参加とオンライン参加の両方が可能で、事前の申し込みが必要です。特に現地参加者には「聴竹居」オリジナル写真プリントがプレゼントされる特典もあります。

会社概要

株式会社建築資料研究社は、1969年に設立され、建築や住宅、インテリアに関する専門書を発行しています。また、建築関連資格取得のための学校運営も行っており、業界内での信頼性が高い企業です。所在地は東京都豊島区で、代表取締役社長は馬場栄一氏です。

以下は会社の詳細です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 商号 | 株式会社 建築資料研究社 |

| 代表者 | 代表取締役社長 馬場 栄一 |

| 所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1 |

| URL | 公式サイト |

このように、聴竹居に関する最新情報やイベント情報は、公式サイトや関連リンクを通じて確認することができます。日本の建築文化を支える重要な取り組みとして、今後も注目されることでしょう。

参考リンク: