7月19日開始「動き出す妖怪展 NAGOYA」名古屋で新感覚アート体験

ベストカレンダー編集部

2025年6月17日 21:46

動き出す妖怪展名古屋

開催期間:7月19日〜9月23日

「動き出す妖怪展 NAGOYA」の概要

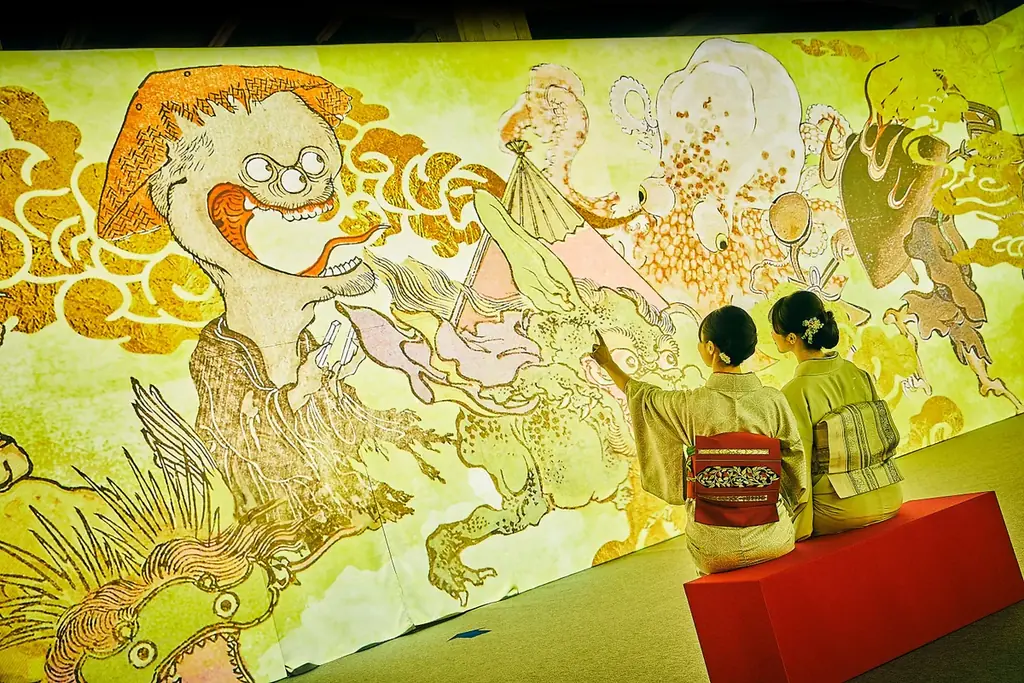

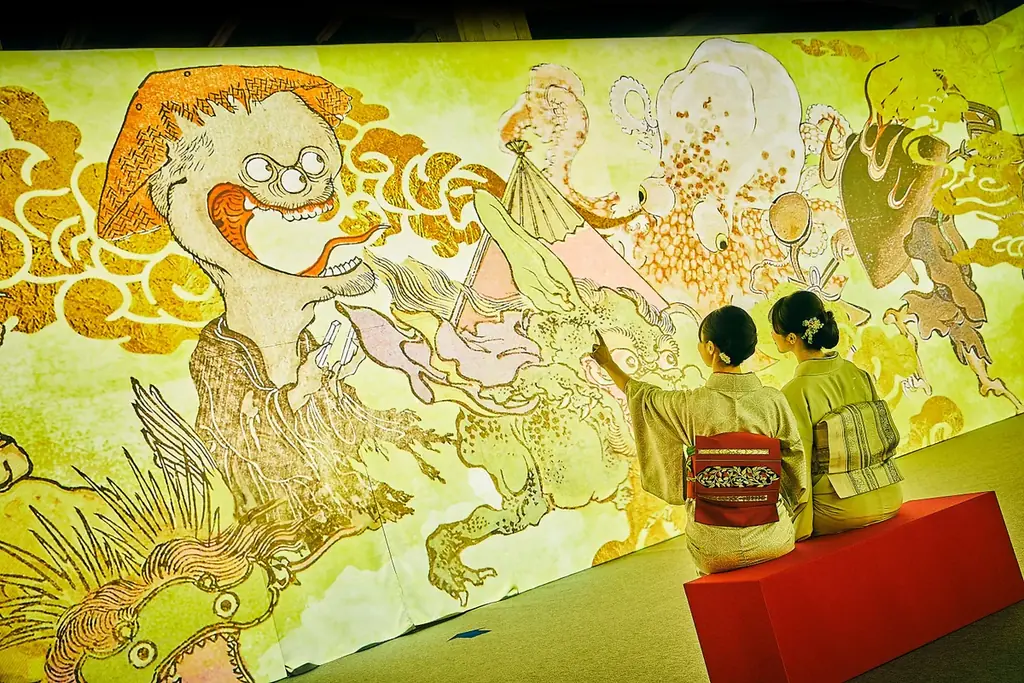

2025年7月19日から9月23日まで、愛知県名古屋市の金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)にて開催される「動き出す妖怪展 NAGOYA 〜Imagination of Japan〜」は、株式会社一旗がプロデュースする新感覚のアートエンターテインメント展覧会です。この展覧会では、江戸・明治時代の絵師たちによって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」など、日本の妖怪文化をテーマにしたイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムが展開されます。

この催しは、古代から現代までの日本の妖怪たちが、最先端の映像技術や立体造形を駆使してダイナミックに動き出す様子を体験できるもので、大人から子どもまで楽しむことができます。

妖怪文化とデジタルアートの融合

「動き出す妖怪展 NAGOYA」では、日本の豊かな神話や伝承から生まれた妖怪たちが、3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンなどのデジタル技術を利用してリアルに再現されます。来場者は、妖怪たちが躍動する立体的な映像空間に没入し、妖怪たちと一緒に動画や写真撮影を楽しむことができます。

また、立体造形によってリアルに再現された妖怪たちも見どころです。鬼や天狗、河童、付喪神など、さまざまな妖怪たちが展示され、細部まで作り込まれた造形とイマーシブ演出のコラボレーションによって、妖怪たちの表情や質感を間近で楽しむことができます。

妖怪文化の解説

本展では、妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説も行われます。歌川国芳による妖怪の浮世絵版画の実物展示や、古書博物館・西尾市岩瀬文庫、小豆島の妖怪美術館の協力のもと、江戸・明治時代に描かれた「百鬼夜行之図」や「百物語」といった貴重な作品を通じて、妖怪の文化的・歴史的背景を学ぶことができます。

さらに、現代のポップカルチャーとのつながりを探る内容も含まれており、来場者は妖怪の文化を深く理解することができます。

幅広い年齢層に楽しめる体験

この展覧会は、大人から子ども、シニア、外国人も楽しめる内容となっています。インタラクティブなデジタルアート体験や、子どもが夢中になる遊びコンテンツが用意されており、親子で妖怪の世界を楽しむことができます。また、シニア向けには座って鑑賞できるスペースも設計されており、ノンバーバル(非言語)で直感的に体感できるコンテンツが中心です。

着物・浴衣で来場割引キャンペーン

さらに、着物や浴衣を着用して来場したお客様には、特別割引キャンペーンが実施されます。具体的には、和装でご来場いただいた方は、当日会場チケット料金から100円の割引を受けることができます。このキャンペーンは、2025年7月19日から9月23日までの期間中、全日実施されます。

割引の利用方法は、会場券売機(現金のみ)で当日割引チケットを購入する形式で、着物を着用したご本人様のみが対象となります。他の優待や割引サービスとの併用はできず、前売券は割引対象外となります。

チケット情報と開催詳細

「動き出す妖怪展 NAGOYA」の開催日時は、2025年7月19日から9月23日までの間で、毎日9:30から20:00まで開館し、最終入場は19:30です。期間中は休館日がなく、全日来場可能です。

会場は愛知県名古屋市中区金山町1丁目1-1にある金山南ビル美術館棟で、入場料金は以下の通りです。

| 区分 | 前売券 | 当日券 |

|---|---|---|

| 大人 | 2,000円 | 2,200円 |

| 学生(高・大・専門) | 1,300円 | 1,500円 |

| 子ども | 600円 | 700円 |

| シニア(65歳以上) | 1,700円 | 1,900円 |

なお、3歳以下の入場は無料で、未就学児のお子様だけの観覧はできません。再入場はできず、混雑状況によっては入場までお待ちいただく場合がありますので、注意が必要です。

まとめ

「動き出す妖怪展 NAGOYA」は、日本の妖怪文化をテーマにしたイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムであり、幅広い年齢層が楽しめる内容が盛り込まれています。着物・浴衣での来場者には割引があり、特別な体験を通じて妖怪文化を学ぶことができます。以下に本展の主要情報をまとめます。

| 情報 | 詳細 |

|---|---|

| 開催期間 | 2025年7月19日(土)〜9月23日(火・祝) |

| 会場 | 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館) |

| 割引キャンペーン | 着物・浴衣来場者100円割引 |

| チケット料金(大人) | 前売2,000円 / 当日2,200円 |

この展覧会は、アートとテクノロジーの融合によって新たな体験を提供し、来場者にとって忘れられない思い出となることでしょう。

参考リンク: