7月29日発売『筑前化物絵巻』新種妖怪40体以上収録の注目書籍

ベストカレンダー編集部

2025年6月17日 14:51

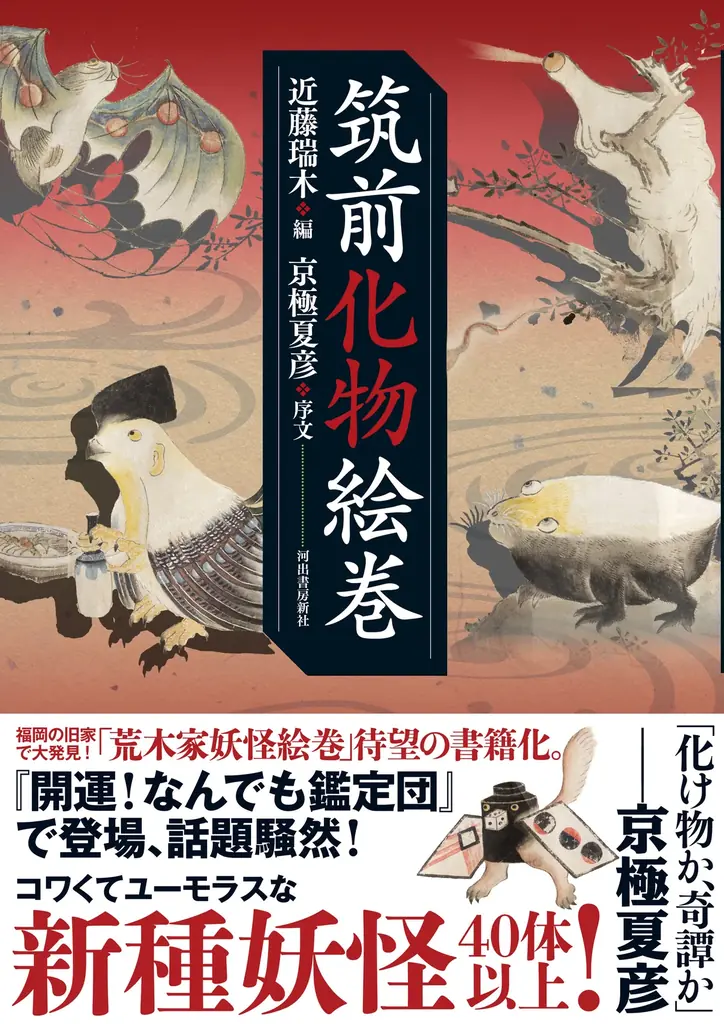

筑前化物絵巻発売

開催日:7月29日

新たな妖怪の世界を描く『筑前化物絵巻』の登場

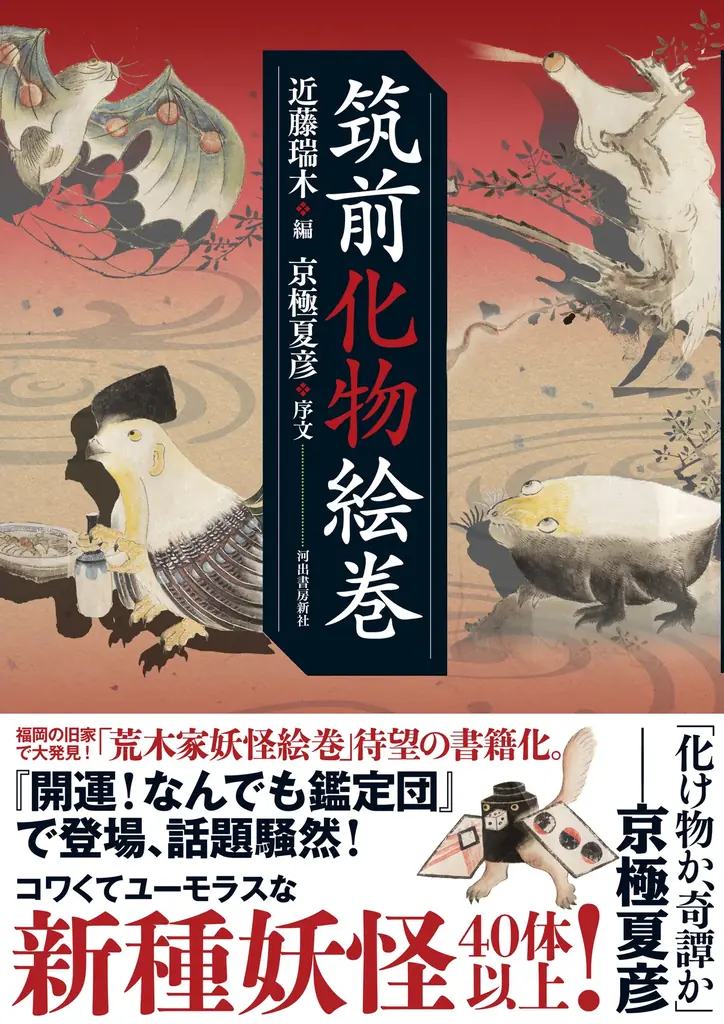

2025年7月29日、株式会社河出書房新社から待望の書籍『筑前化物絵巻』が発売される。この絵巻は、福岡の旧家に伝わる「荒木家妖怪絵巻」を基にしたもので、異形の妖怪たちが描かれた魅力的な作品である。特に、著名な小説家で印刷博物館館長の京極夏彦氏が推薦し、序文を寄稿していることからも、その重要性が伺える。

本書は、2023年7月に放送されたテレビ東京の『開運!なんでも鑑定団』で紹介されたことで注目を集めた新発見の妖怪絵巻であり、安政4~6年頃(1857~59)に成立したとされている。作者は福岡・黒田藩に属する武士で、彼の体験や伝聞を元に文と絵を記した体裁となっている。

新種の妖怪が40体以上登場

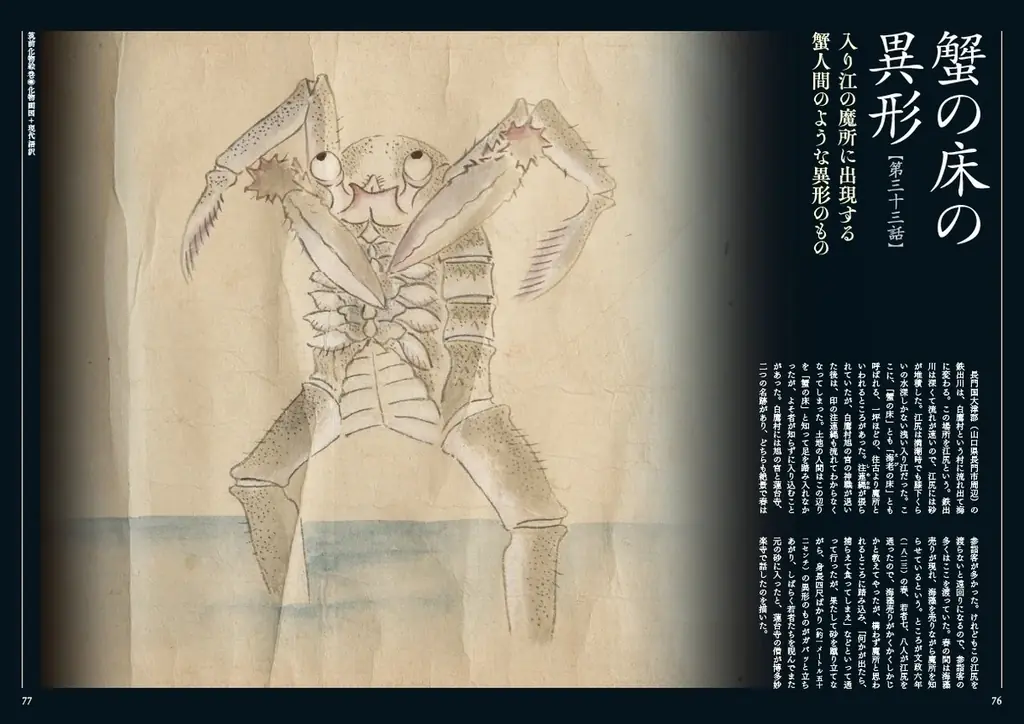

『筑前化物絵巻』には、40体以上の新種の妖怪が描かれており、筑前地域の特性が色濃く反映されている。これまでの妖怪絵巻の主流とは異なる系統に属しており、学術的にも稀少で画期的な発見となる。特に、京極夏彦氏は「この絵巻に描かれた魅力的な異形たちの絵はキャラクターではない」と述べており、妖怪たちの独自性を強調している。

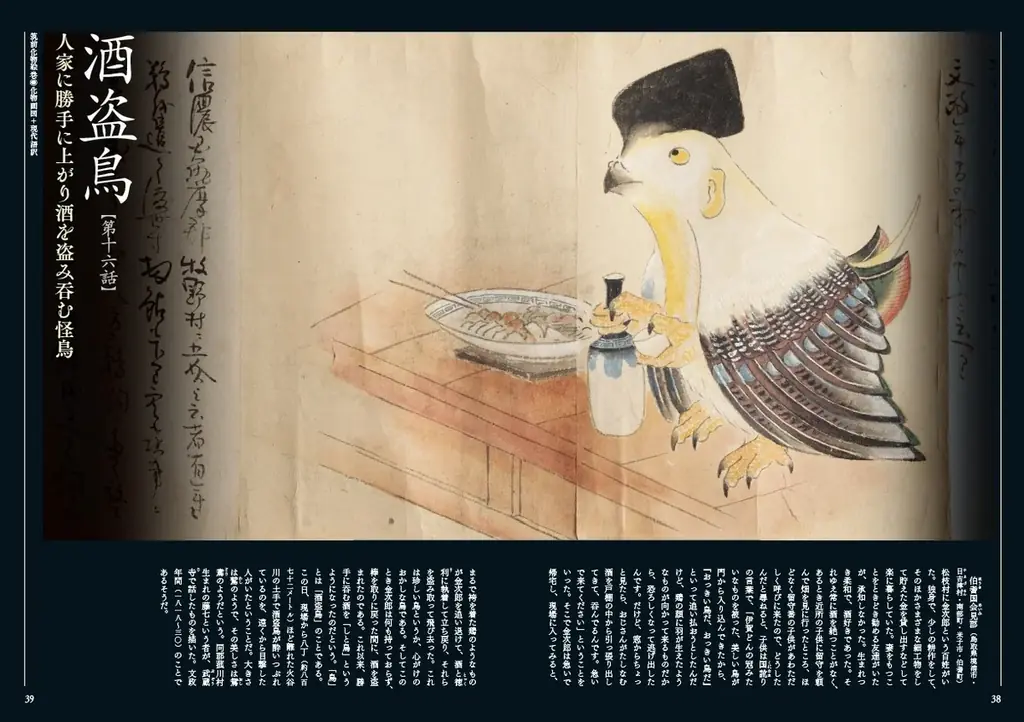

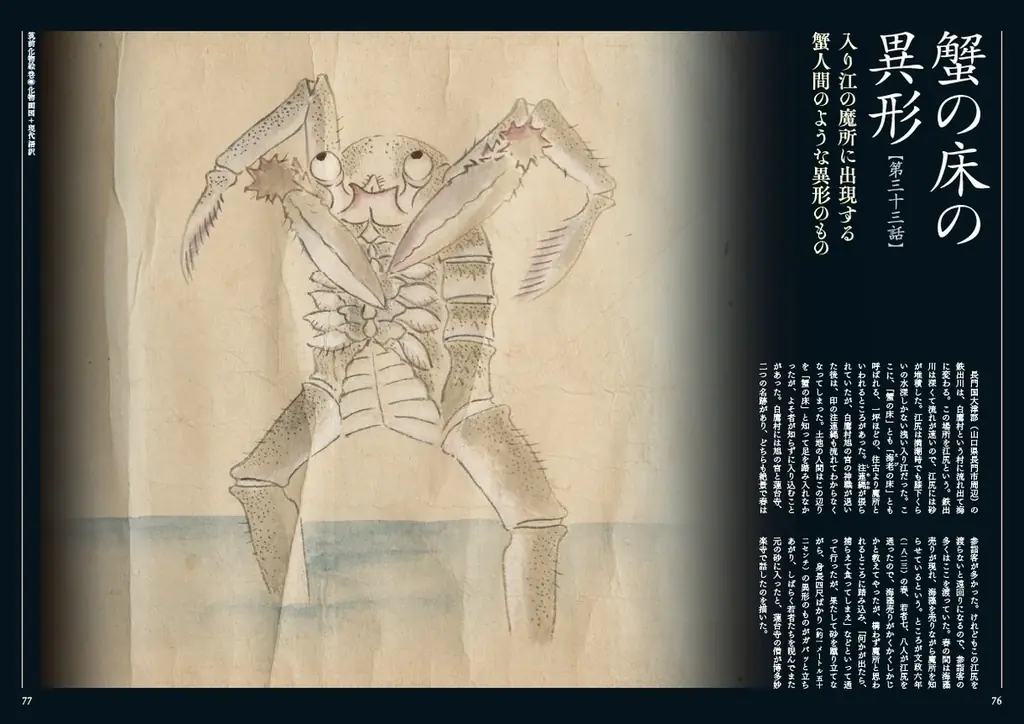

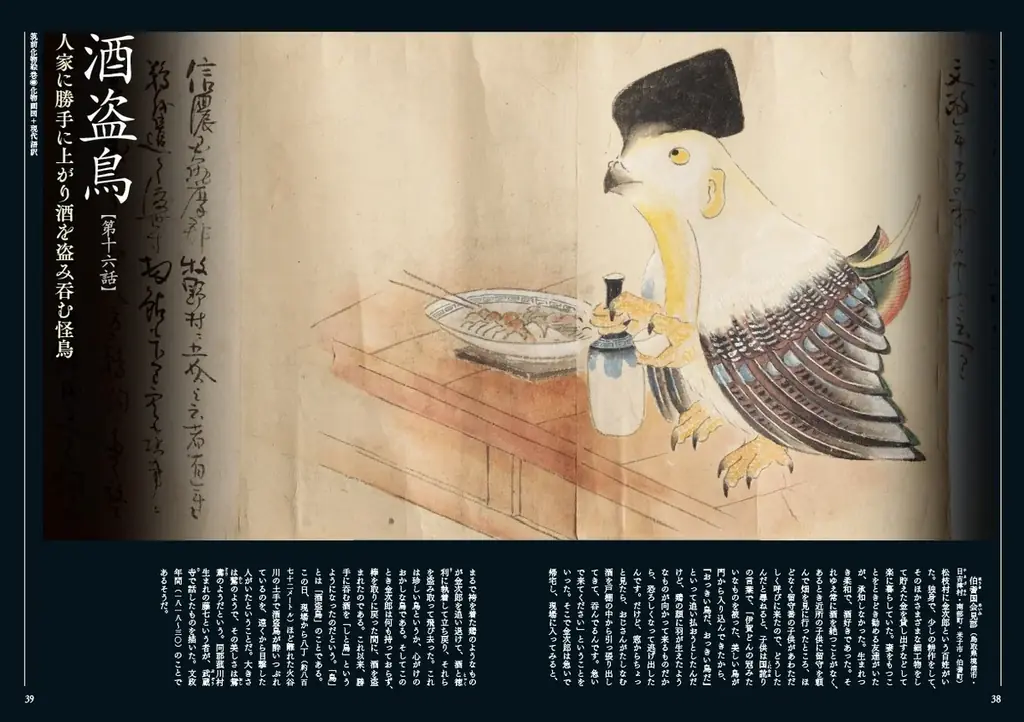

本書には、以下のような妖怪が登場する:

- 巨大蝸牛

- 銭蛇

- 眼から光を放つ異獣

- 明烏塚の異獣

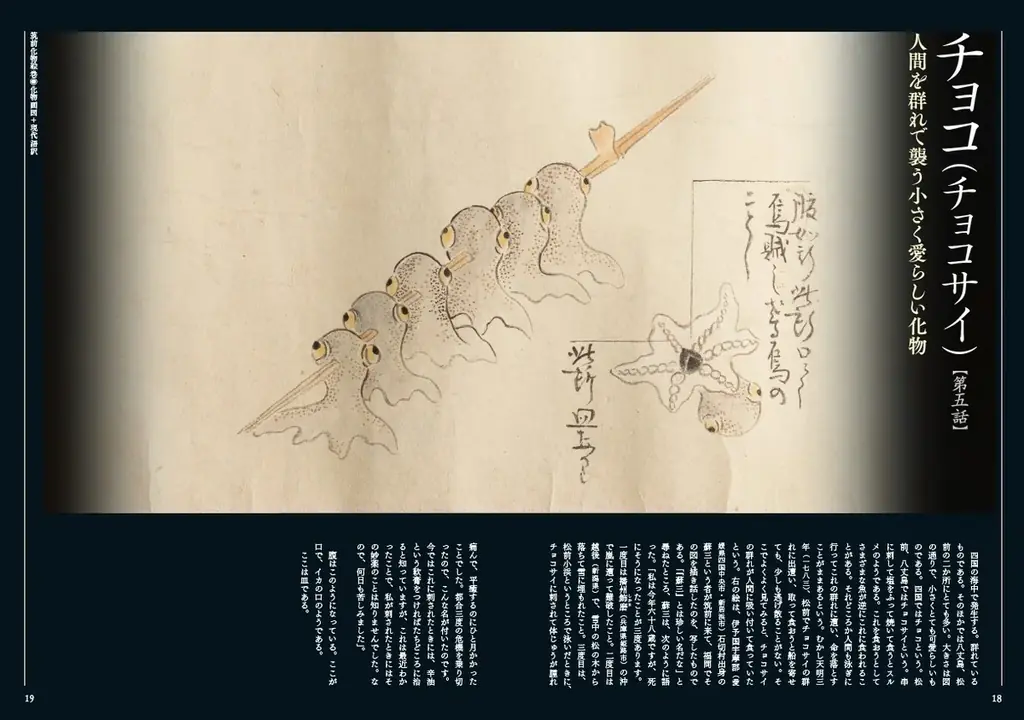

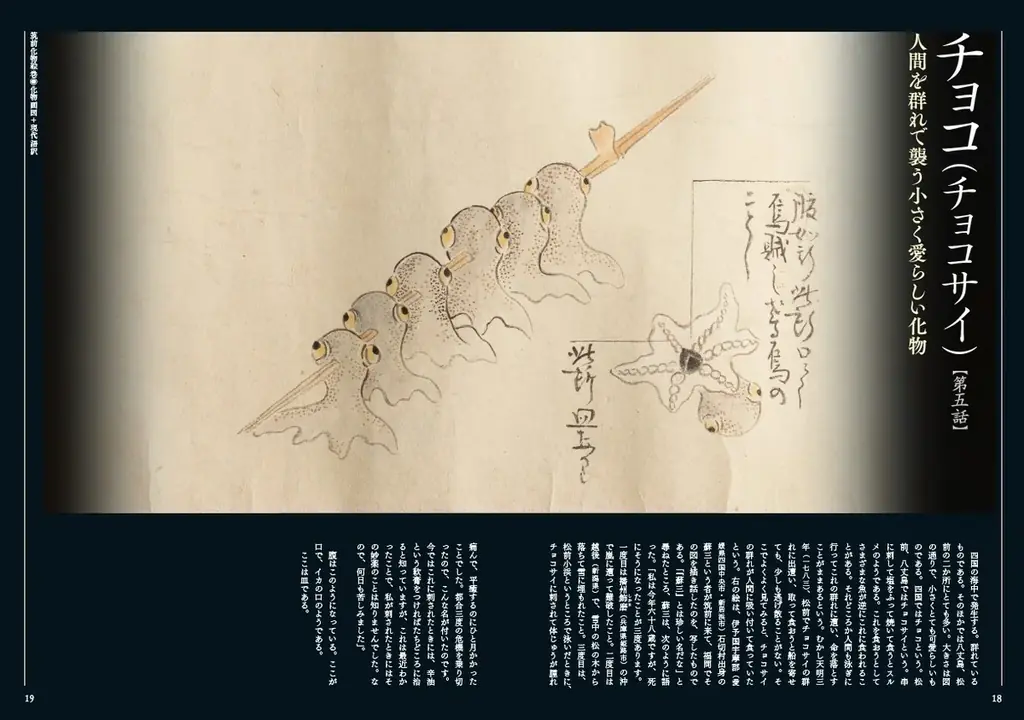

- チョコ(チョコサイ)

- 萑蟹(ヨウフク)

- 異形の海女

- 怨念の鶏

- 聖福寺仙厓禅師の鷽の讃

これらはほんの一部であり、各妖怪にはそれぞれの物語や特徴が存在する。特に「チョコ(チョコサイ)」は、人間を群れで襲う小さく愛らしい化物として紹介されており、読者の興味を引く。

書籍の詳細と構成

『筑前化物絵巻』は、以下のような目次で構成されている:

- 奇譚より生ずるもの 京極夏彦

- 凡例

- 筑前化物絵巻 化物画図+現代語訳

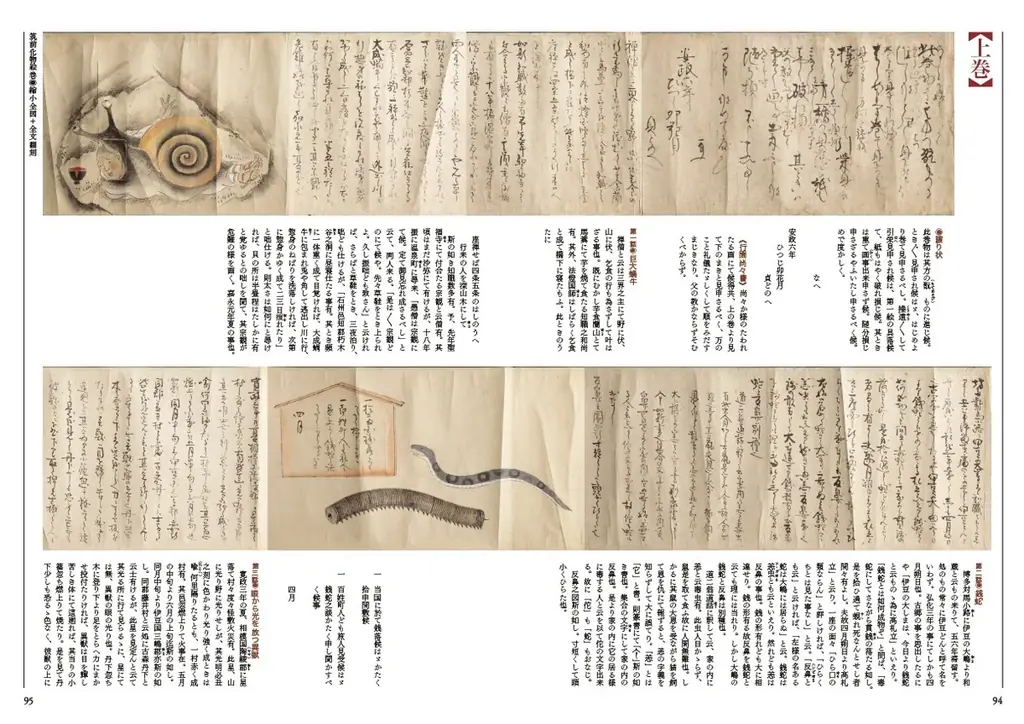

- 筑前化物絵巻 縮小全図+全文翻刻

- 筑前化物絵巻 翻刻注

- 資料 早稲田大学図書館蔵『化物絵巻』縮小全図

- 『筑前化物絵巻』解説 近藤瑞木

- 編者あとがき

- 協力機関・協力者一覧

この構成により、妖怪の図と現代語訳を併せて楽しむことができ、研究者や愛好者にとって必携の内容となっている。特に、翻刻注や資料の収録により、学術的な価値も高い。

著者と編者の紹介

本書の編者である近藤瑞木氏は、東京都立大学大学院日本文化論教室の教授であり、日本近世文学を専門としている。著書には『江戸の怪談 近世怪異文芸論考』や『百鬼繚乱』などがあり、妖怪や怪談に関する深い知識を持つ。

序文を寄稿した京極夏彦氏は、小説家として広く知られ、数々の文学賞を受賞している。彼の作品は、妖怪や怪異をテーマにしたものが多く、本書に対する理解と洞察が期待される。

まとめと今後の展望

『筑前化物絵巻』は、妖怪に関する新たな視点を提供する重要な書籍である。新種の妖怪が40体以上描かれ、筑前地域の文化や歴史を反映した作品は、学術的にも貴重である。

以下に、本書の主要情報を整理した表を示す。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 書名 | 筑前化物絵巻 |

| 編者 | 近藤瑞木 |

| 序文 | 京極夏彦 |

| 仕様 | B5判/上製/160頁 |

| 定価 | 税込3,278円(本体2,980円) |

| 発売日 | 2025年7月29日予定 |

| ISBN | 978-4-309-22970-6 |

このように、『筑前化物絵巻』は妖怪に興味を持つ人々にとって、必見の書籍となるだろう。新たな妖怪の世界を探求する機会として、多くの人々に手に取られることが期待される。

参考リンク: