6月5日掲載 岡山大学が解明したラットの愛着形成メカニズム

ベストカレンダー編集部

2025年6月13日 05:52

ラット愛着形成解明

開催日:6月5日

岡山大学が解明したラットとヒトの愛着形成メカニズム

国立大学法人岡山大学は、ラットがヒトの手に懐くプロセスを支える神経回路メカニズムを明らかにしました。この研究は、2025年6月5日付で国際学術誌「Current Biology」に掲載され、オキシトシンという「愛情ホルモン」が鍵であることが示されています。

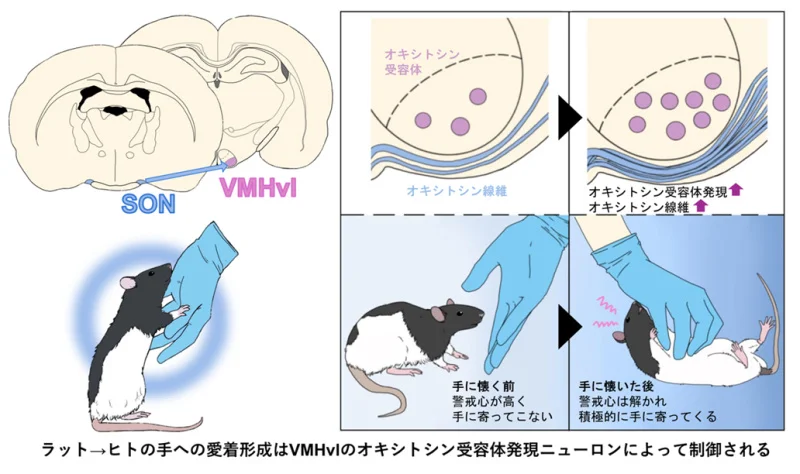

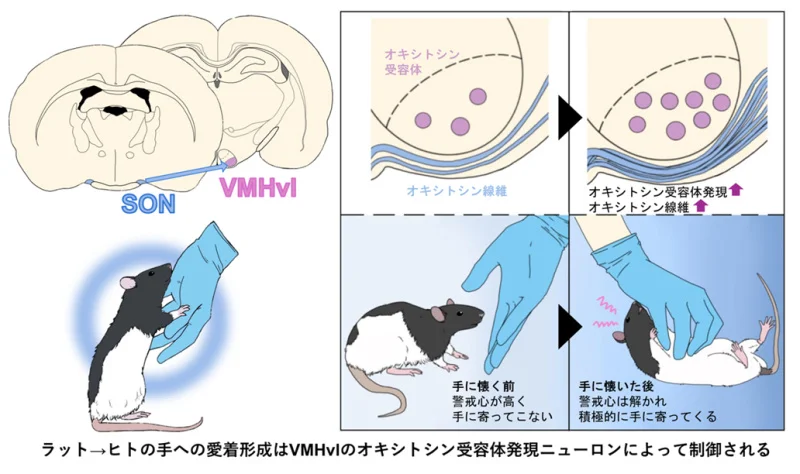

研究チームは、ラットがヒトの手に強い愛着を示す過程を調査しました。ラットがヒトの手に懐くためには、特定の脳領域である視床下部腹内側核腹外側部(VMHvl)がオキシトシンを介して、心地よい触覚刺激の効果を仲介することが発見されました。この研究の成果は、アニマルセラピーや愛着障害の理解に新たな視点をもたらすものです。

研究の背景と目的

岡山大学の研究チームは、ラットがヒトの手に懐くという身近な現象の背後にある神経回路の理解を深めることを目指しました。特に、若年期から思春期にかけてのラットの同腹仔間に見られる「じゃれあい」を模した「ハンドリング」実験を通じて、ラットの行動変化を観察しました。

この研究は、ラットとヒトの間の社会的絆形成のメカニズムを解明し、動物介在療法における新しいアプローチや治療法の開発に寄与することが期待されています。

研究方法と実験結果

研究チームは、ラットに対して連続的にハンドリングを行い、その結果、ラットがヒトの手に対して強い愛着を示すようになることを確認しました。具体的には、ハンドリングを受けたラットは、快感の証拠として知られる50kHzの超音波を発声し、自らヒトの手に近づく行動を示しました。

さらに、条件付け場所選好試験においても、ラットはハンドリングを受けた場所を好む傾向が見られました。このような実験結果は、オキシトシンがラットの愛着行動において重要な役割を果たしていることを示しています。

薬理遺伝学技術の利用

研究チームは、薬理遺伝学(DREADDs)技術を使用して、VMHvlのオキシトシン受容体を持つニューロンの機能を一時的に抑制しました。その結果、ラットのヒトの手に対する愛着行動が減少することが確認されました。このことから、オキシトシン受容体の活性化が愛着行動に不可欠であることが明らかになりました。

神経回路の解剖学的解析

加えて、解剖学的解析により、視索上核(SON)からVMHvlへの直接的な神経連絡が同定されました。この神経回路がラットとヒトの手との間の愛着形成を調節する役割を果たしていることが示されています。

研究成果の意義と今後の展望

この研究成果は、オキシトシンを介した心地よい触覚刺激が、種を超えた社会的絆を形成するという新たな知見を提供します。これにより、動物介在療法や愛着障害の理解が深まるだけでなく、新しい治療法の開発にも寄与することが期待されます。

坂本浩隆教授は、この研究が単にラットの行動を説明するだけでなく、種を超えた絆がどのように形成されるのか、その普遍的なメカニズムに光を当てていると述べています。彼は、オキシトシンという分子が人間と動物の間に見えない赤い糸でつながっていることを示唆しました。

研究に関するコメント

林姫花特任助教は、動物同士が仲良くなる仕組みが少し解明できたことに喜びを示し、くすぐりなどの触覚刺激がラットの脳内化学を変えることを指摘しました。彼女は、私たち人間の脳内でもオキシトシンが化学反応を起こしている可能性があると述べています。

研究の詳細情報

この研究は、日本学術振興会(JSPS)の科学研究費助成事業や岡山大学次世代研究拠点形成支援事業などからの支援を受けて行われました。研究の詳細については、以下のリンクを参照してください。

まとめ

岡山大学の研究により、ラットがヒトの手に懐く神経回路メカニズムが解明され、オキシトシンがその鍵であることが示されました。この研究は、動物介在療法や愛着障害の理解に新たな視点を提供し、今後の治療法開発に貢献することが期待されています。

| 研究内容 | 詳細 |

|---|---|

| 研究機関 | 国立大学法人岡山大学 |

| 研究対象 | ラットとヒトの愛着形成 |

| 重要な発見 | オキシトシンが愛着行動に関与 |

| 使用した技術 | 薬理遺伝学(DREADDs)技術 |

| 掲載誌 | Current Biology |

| 研究資金 | 日本学術振興会、岡山大学次世代研究拠点形成支援事業等 |

この研究成果は、心地よい触覚刺激がオキシトシンを介して社会的絆を形成することを示しており、今後の研究や治療法の発展に寄与することが期待されています。

参考リンク: