2025年6月30日開催「異なるままに、響きあう」読売日本交響楽団の弦楽四重奏コンサート詳細

ベストカレンダー編集部

2025年6月10日 14:24

読響弦楽四重奏コンサート

開催日:6月30日

「異なるままに、響きあう」シグネチャーパビリオンコンサートの概要

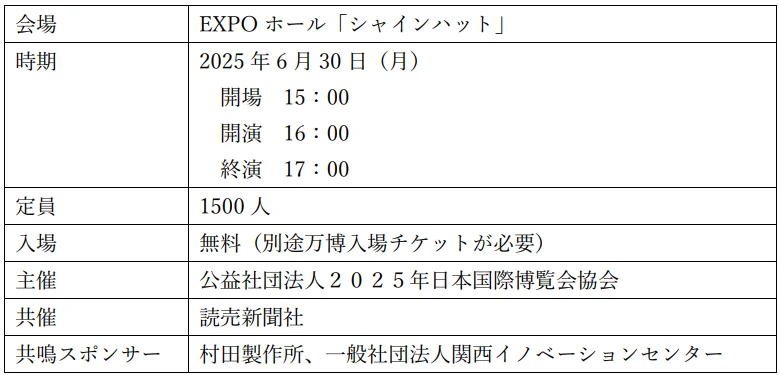

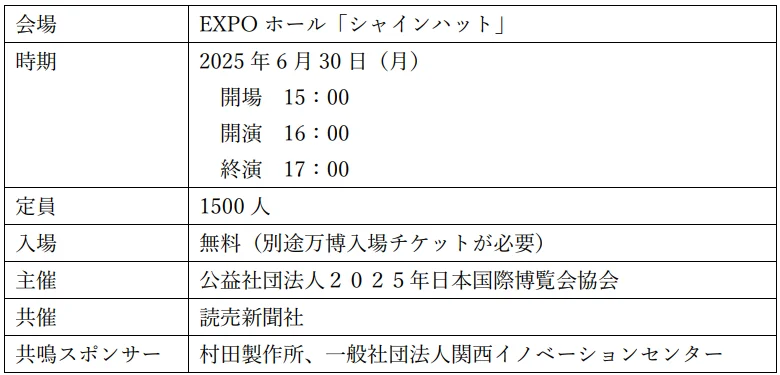

2025年6月10日、14時00分に、読売日本交響楽団による弦楽四重奏コンサート「異なるままに、響きあう シグネチャーパビリオンBetter Co-Being × 読売日本交響楽団」を、大阪・関西万博会場内のEXPOホール「シャインハット」で開催します。このコンサートは、宮田裕章が手がける「Better Co-Being」パビリオンの活動の一環として実施されます。

コンサートのテーマは「異なるままに、響きあう」であり、日本有数のオーケストラである読売日本交響楽団からトップクラスの奏者が集い、特別なプログラムを通じて観客との共鳴を実現します。これは、音楽を通じた新たな体験を提供する機会となります。

宮田裕章からのメッセージ

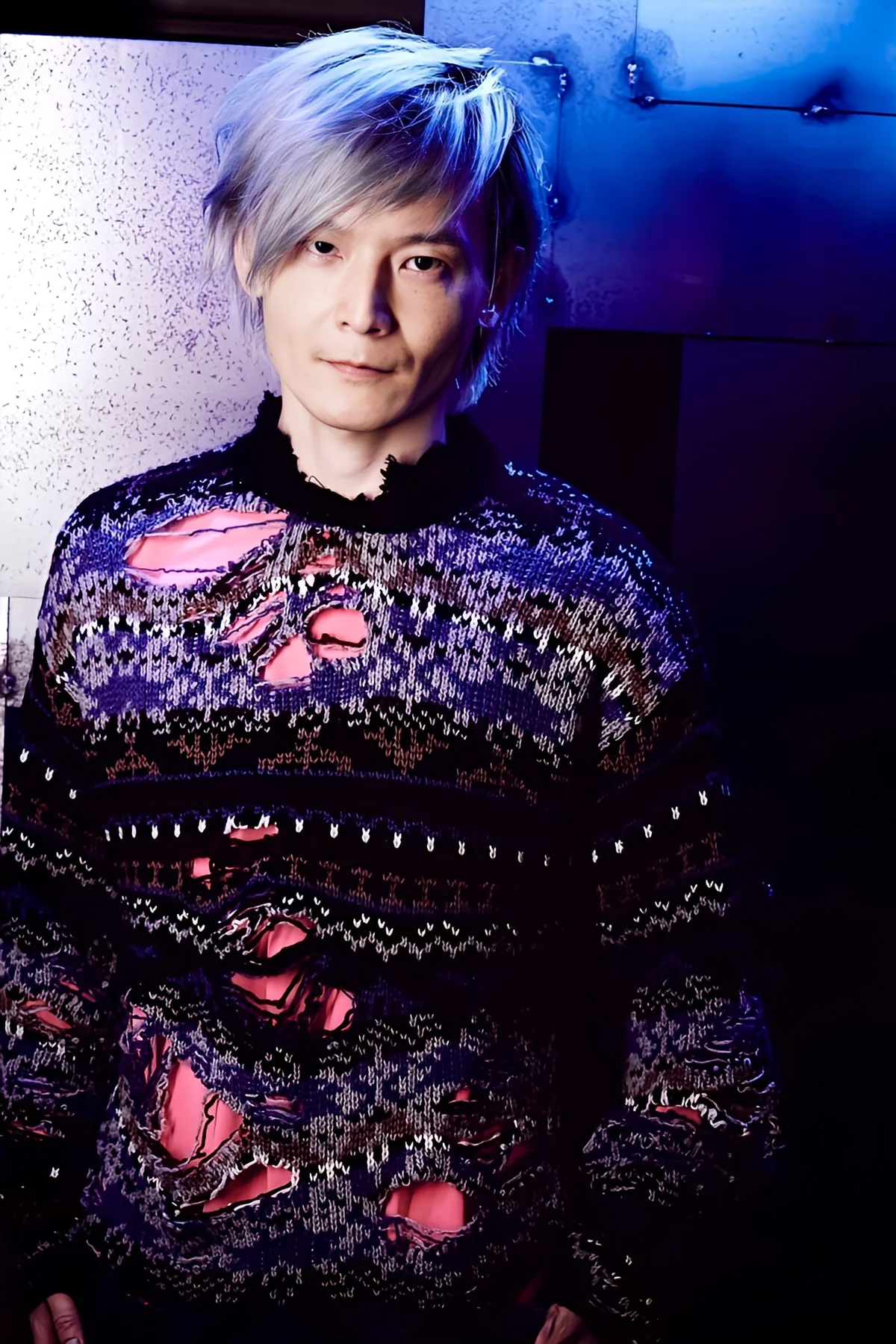

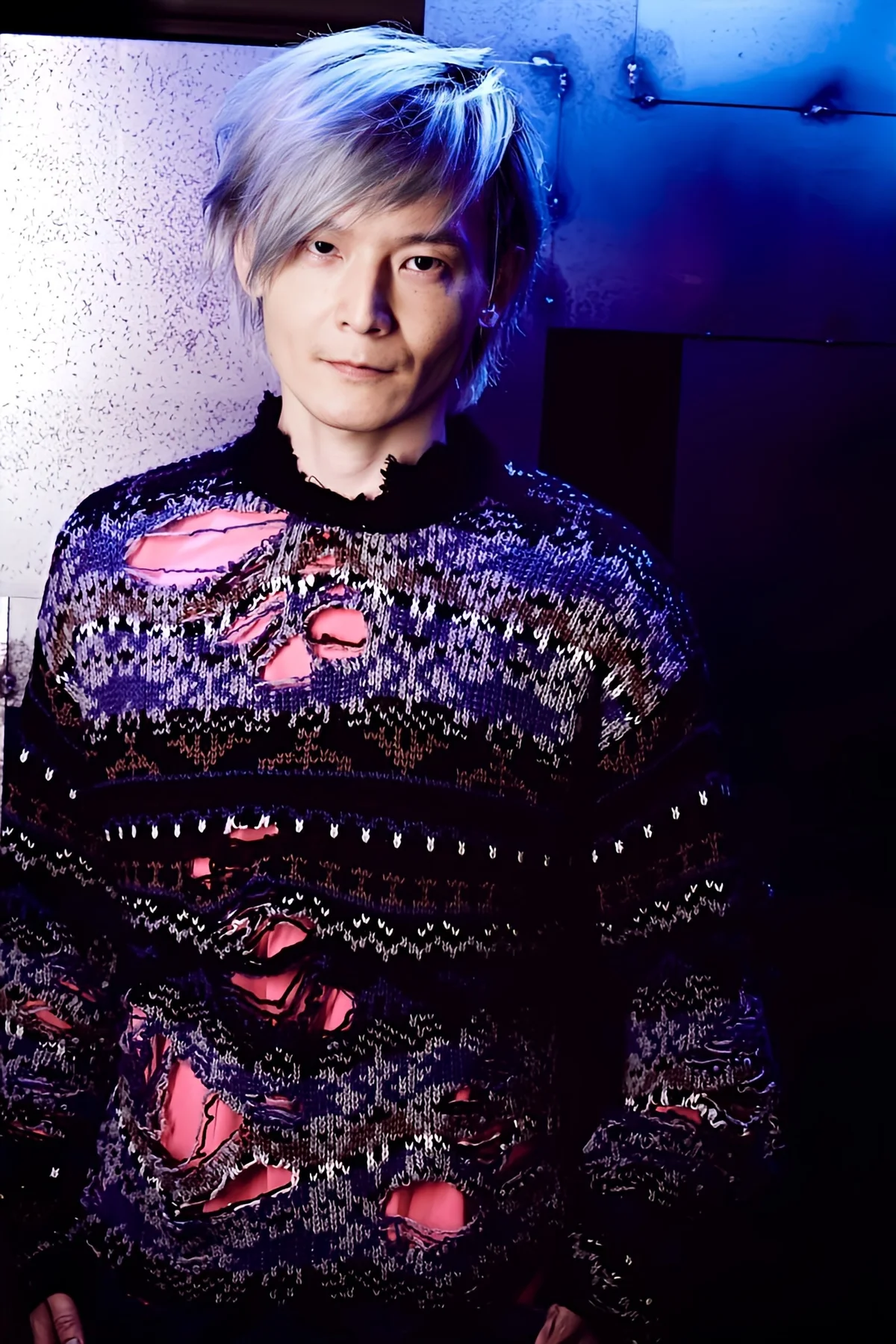

宮田裕章は、私たちが生きる現代において「違いを越えて、ともにある未来」をどのように描くかが問われていると述べています。彼のパビリオン「Better Co-Being」は、この問いに対して、共鳴をキーワードにした新たな在り方を示そうとしています。

共鳴とは、単に同じになることではなく、異なる存在が互いの響きに耳を澄まし、違いのままに在りながら響き合うことです。音楽を通じて、この「異なるままに、響きあう」というテーマを体験するひとときを提供します。弦楽四重奏という形式は、4つの声部が主従を持たず、呼応しながらひとつの時間と空間を編んでいく表現です。このコンサートでは、モーツァルトやベートーヴェンの名曲を通じて、多様な響きを探求します。

出演者の紹介

このコンサートには、以下の優れた奏者が参加します。

- 林悠介(ヴァイオリン)

ウィーン国立音楽大学を卒業し、数々の国際コンクールでの受賞歴があります。21年に読響のコンサートマスターに就任。 - 岸本萌乃加(ヴァイオリン)

東京芸術大学を首席で卒業し、数多くのコンクールで受賞。21年から読響の次席ヴァイオリン奏者を務めています。 - 柳瀬省太(ヴィオラ)

東京芸術大学を卒業後、ドイツのオーケストラで活躍。2014年から読響のソロ・ヴィオラ奏者として活動しています。 - 遠藤真理(チェロ)

東京芸術大学を卒業後、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽大学を最高点で卒業。17年から読響のソロ・チェロ奏者を務めています。

これらの奏者たちが織り成す音楽は、調和を超えた差異が交わる“音の対話”を実現します。万博という舞台で、彼らの精緻なアンサンブルがどのような共鳴を生むのか、期待が高まります。

読売日本交響楽団の紹介

読売日本交響楽団は、1962年にオーケストラ音楽の振興と普及を目的に設立されました。これまでに多くの著名な指揮者や演奏家と共演し、数々の名演を記録してきました。

現在の指揮者陣には、ヴァイグレ(第10代常任指揮者)や、首席客演指揮者のヴァルチュハ、クリエイティヴ・パートナーの鈴木優人、桂冠指揮者のカンブルランなどが名を連ねています。読響は、国内外での演奏活動を通じて、その実力を広くアピールし続けています。

応募方法と注意事項

コンサートへの応募方法は以下の通りです。

- 読売ID会員向け優先予約

読売ID会員向けに特別席を用意しています。読売IDは無料で作成可能です。予約は6月11日正午から開始されます。 - EXPO2025 Visitorsからの予約

こちらの予約は抽選となります。予約期間内に申し込みが必要です。

いずれの予約でも、コンサートの入場は無料ですが、別途万博入場チケットが必要です。

【お問い合わせ】

「EXPO共鳴フェス 事務局」(読売新聞大阪本社ビジネス局ソリューション開発部内)

担当:水沢・首藤

電話:06₋6366₋1736

メール:o-bp@yomiuri.com

対応時間:午前10時~午後5時

まとめ

本記事では、読売日本交響楽団が主催する弦楽四重奏コンサート「異なるままに、響きあう」について詳しく紹介しました。このコンサートは、大阪・関西万博会場内で開催され、宮田裕章の「Better Co-Being」パビリオンの一環として行われます。出演者たちの優れた演奏を通じて、観客は音楽が持つ共鳴の力を体験することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年6月30日 |

| 会場 | 大阪・関西万博会場内EXPOホール「シャインハット」 |

| 出演者 | 林悠介、岸本萌乃加、柳瀬省太、遠藤真理 |

| テーマ | 異なるままに、響きあう |

| 応募方法 | 読売ID会員向け優先予約、EXPO2025 Visitorsからの予約 |

このコンサートは、音楽を通じて異なる存在が響き合うことの重要性を再確認できる貴重な機会となります。興味のある方は、ぜひ参加を検討してみてください。