2025年6月3・4日開催「令和今昔四季物語絵巻」伝統芸能とAI映像が融合した万博の新舞台

ベストカレンダー編集部

2025年6月9日 09:51

令和今昔四季物語絵巻

開催期間:6月3日〜6月4日

万博での伝統文化の継承と共創

2025年6月3日(火)・4日(水)の両日、大阪・関西万博会場内のEXPOホール「シャインハット」にて、伝統文化未来共創Projectが主催する「令和今昔四季物語絵巻」が上演されました。このプログラムは、万博の象徴的な取り組みとして、日本の伝統文化を次世代へとつなぐ架け橋となることを目指しています。

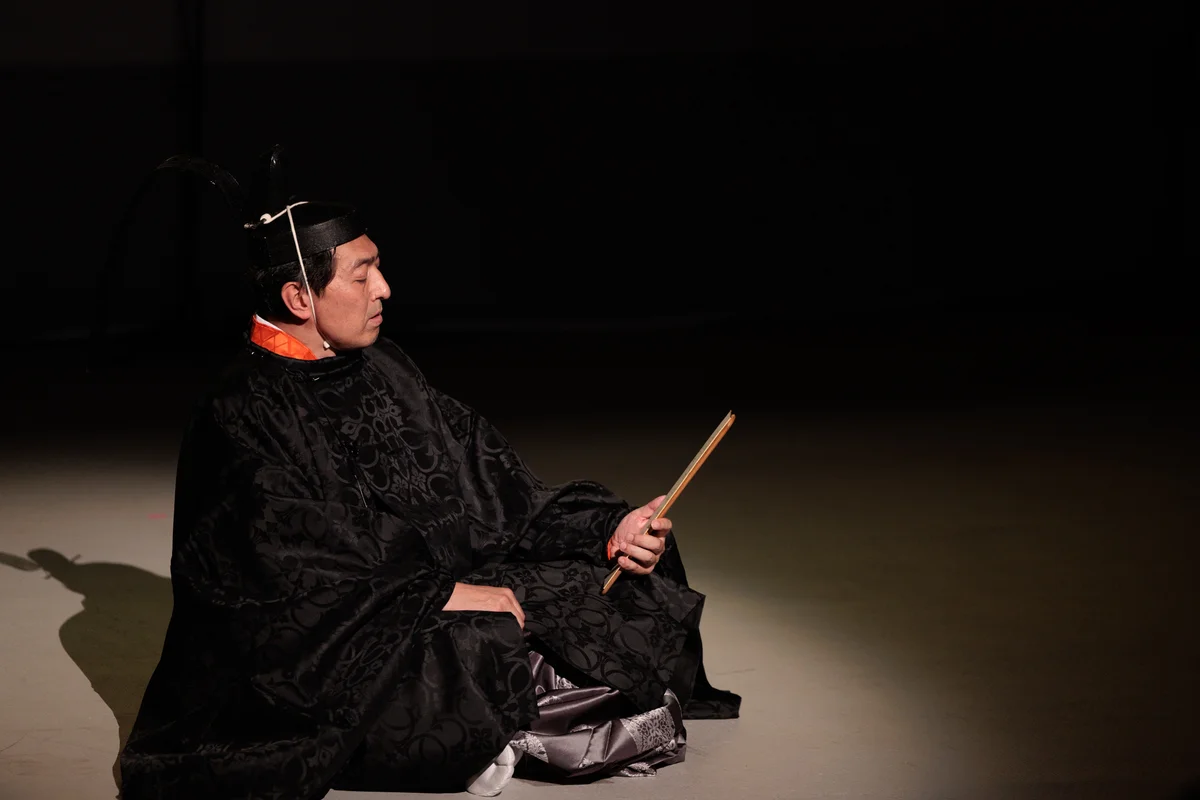

本公演には、弓馬術礼法小笠原流三十一世宗家の小笠原清基氏、能楽囃子大倉流大鼓方で人間国宝の大倉源次郎氏、天王寺楽所雅亮会理事長の小野真龍氏をはじめとする、各流派を代表する宗家や家元、そして若き担い手たちが総勢200名参加しました。彼らは、能・狂言・巫女舞・神楽・雅楽などの伝統芸能を通じて、日本の四季や神事を再現し、観客に深い感動を与えました。

新たな舞台表現の試み

本公演では、伝統芸能の上演に加え、生成AI技術を活用した映像演出が行われました。これにより、古典と現代技術が融合した新たな舞台表現が実現し、観客に強い感動と余韻を残しました。2日間で5,000名を超える観客が訪れ、国内外15カ国からの来賓も含め、多くの方々がこの舞台を通じて日本文化の深さと美しさを再認識する機会となりました。

参加者からは、ただ観るのではなく“参加している”という感覚があったとの声や、終演後には自然と手を合わせたくなるような体験だったという感想が寄せられました。特に、法螺貝がなった後の70人による巫女舞は圧倒的な迫力を持ち、多くの観客の心に深く刻まれたことでしょう。

演目の紹介とその意義

「令和今昔四季物語絵巻」は、日本の四季を通して“祈り”と“感謝”の精神を紐解く全九章から成る儀礼芸術作品です。各章には、年中行事や信仰、芸能、文学が織り込まれており、そこに込められた“千年の叡智”が現代に呼び起こされます。以下に、主な演目を紹介します:

- 小笠原流追儺歩射式

- 元旦 能「翁」奉納

- 和歌披講 言霊の幸ふ国

- 狂言 三番三 鈴の段

- 盂蘭盆会:悔過と盂蘭盆会の祈り

- 住吉大社 観月祭 奉納舞楽「蘭陵王」

- 新嘗祭:「倭文」

- 能 「高砂 (仕舞) 」 (高砂を謡おう)

- 調和の精神 山の声と平和の風 (山伏による祈り・法螺貝の吹奏・巫女舞の奉奏)

- フィナーレ 礼に始まり礼に終わる

このような演目を通じて、観客は日本の伝統文化の豊かさを体感し、文化の継承と未来への共創の重要性を再認識することができました。

プロジェクトの背景と目的

「伝統文化未来共創Project」は、2025年大阪・関西万博を契機として発足した非営利の任意団体です。日本の伝統文化を『日本と世界の架け橋』として位置づけ、文化と経済、異なるジャンルや世代が一つに繋がる『共創の機会』を創出することを目的としています。このプロジェクトは、古来より受け継がれてきた日本の儀礼文化、芸能、季節感、宗教観といった精神的基盤を再発見し、現代の文脈で再構築し、未来へとつなぐことを目指しています。

万博の開催テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」は、テクノロジーや医療だけでなく、精神的・文化的な豊かさを見つめ直す契機でもあります。その中で、日本が世界に誇るべき「見えない価値」を次世代と世界に伝えることが求められています。

伝統文化未来共創Projectの運営体制

本プロジェクトの運営は、主催が日本経済新聞社、共催が伝統文化未来共創Project運営本部、実行委員会が一般社団法人全日本伝統文化後継者育成支援協会で構成されています。公式サイトも設けられており、プロジェクトの詳細や今後のイベント情報などが発信されています。

また、プロジェクトの目的は、日本の伝統文化を全国的に広め、地域に根ざす伝統を次世代へと継承していくことです。これにより、観客は日本の文化の魅力を体験し、文化の重要性を再認識することができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| イベント名 | 令和今昔四季物語絵巻 |

| 開催日 | 2025年6月3日・4日 |

| 会場 | EXPOホール「シャインハット」 |

| 出演者数 | 総勢200名 |

| 観客数 | 5,000名以上 |

| 主催 | 日本経済新聞社 |

| 共催 | 伝統文化未来共創Project運営本部 |

| 目的 | 日本の伝統文化を次世代へと継承すること |

以上の内容を通じて、伝統文化未来共創Projectは、日本の文化の深さと美しさを再認識させる重要な取り組みであることが明らかになりました。日本の伝統文化が未来にどのように受け継がれていくのか、今後の展開に注目が集まります。