5月9日開催の第6回高専ディープラーニングコンテストで鳥羽商船高専が経済産業大臣賞を受賞

ベストカレンダー編集部

2025年6月5日 12:07

高専DLコンテスト2025受賞

開催期間:5月9日〜5月10日

第6回高専ディープラーニングコンテスト2025での受賞

令和7年5月9日から10日にかけて、渋谷ヒカリエホールにおいて開催された第6回高等専門学校ディープラーニングコンテスト2025(以下、「DCON2025」)において、鳥羽商船高等専門学校の学生チーム「ezaki-lab」が経済産業大臣賞および複数の企業賞を受賞しました。このコンテストは、高専生が「ものづくりの技術」と「ディープラーニング」を活用して社会課題を解決する作品を制作し、その事業性を企業評価額で競うものです。

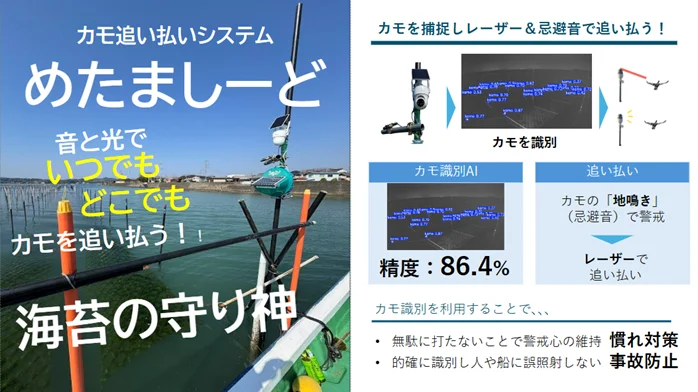

鳥羽商船高専は三重県鳥羽市に位置し、情報機械システム工学科に所属する学生たちが、海苔養殖を食害から守るためのシステム「めたましーど」を開発しました。このシステムは、海苔養殖の生産量を向上させることを目的としています。

高専ディープラーニングコンテストの概要

高等専門学校ディープラーニングコンテストは、高専生が地域社会の課題解決に取り組むために行われるもので、参加者は独自のアイデアと技術を用いて作品を制作します。今回のコンテストには過去最多となる95チームがエントリーし、一次審査と二次審査を経て、最終的に10チームが本選に進出しました。

本選では、技術審査とプレゼンテーションが行われ、ezaki-labのチームはその高い技術力と完成度の高いプレゼンテーションにより、1億5000万円という企業評価額を得ることに成功しました。特に、経済産業大臣賞は、予測される経済効果や将来への期待度の高さから授与されました。

システム「めたましーど」の開発背景

「めたましーど」は、音とレーザーを活用して食害の要因となるカモを追い払うシステムです。近年、海苔養殖の生産量は減少しており、その原因として動物による食害が挙げられています。特に、クロダイやカモなどの動物が海苔養殖に悪影響を及ぼしていることが観察されています。

この問題に対処するため、ezaki-labは、全方位撮影可能なパン・チルトカメラを利用してカモを識別し、確認された場合には忌避音を発生させ、レーザーを照射する仕組みを開発しました。このシステムは、昼夜を問わず稼働することができ、海苔生産者の作業負担を軽減することが期待されています。

事業化に向けた取り組みと今後の展望

ezaki-labのメンターを務めたのは、AIスタートアップ企業connectome.designの代表取締役社長である佐藤聡氏です。佐藤氏は、システムの事業化に向けたコンサルティングを行い、学生たちに具体的なアドバイスを提供しました。学生たちは、資金調達や製品の生産体制構築についての視点を学ぶことができました。

今後、「めたましーど」は実証実験を行い、社会実装に向けた取り組みを進めていく予定です。特に、秋に始まる海苔養殖シーズンに向けてシステムのブラッシュアップを行い、三重県内での販路開拓を目指しています。また、有明海や瀬戸内海など、他の地域でも同様の問題が発生しているため、全国展開を視野に入れています。

| 受賞概要 | 詳細 |

|---|---|

| コンテスト名 | 第6回高等専門学校ディープラーニングコンテスト2025 |

| 日時 | 令和7年5月9日~10日 |

| 場所 | 渋谷ヒカリエホール |

| 出場チーム名 | 鳥羽商船高専 ezaki-lab |

| 制作作品 | 「めたましーど」海苔養殖を食害から守る |

| 受賞 | 経済産業大臣賞、企業賞(アクセスネット賞・三菱電機エンジニアリング賞・ビズリーチ賞) |

鳥羽商船高等専門学校は、日本にある5商船高専の中で最も歴史の古い学校であり、船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科を有しています。今回の受賞は、地域の課題解決に貢献する高専生の技術力と創造性を示すものであり、今後の展開にも注目が集まります。