2025年6月4日開始『全文英訳万葉集』全国の教育機関へ無料謹呈の取り組み

ベストカレンダー編集部

2025年6月4日 10:26

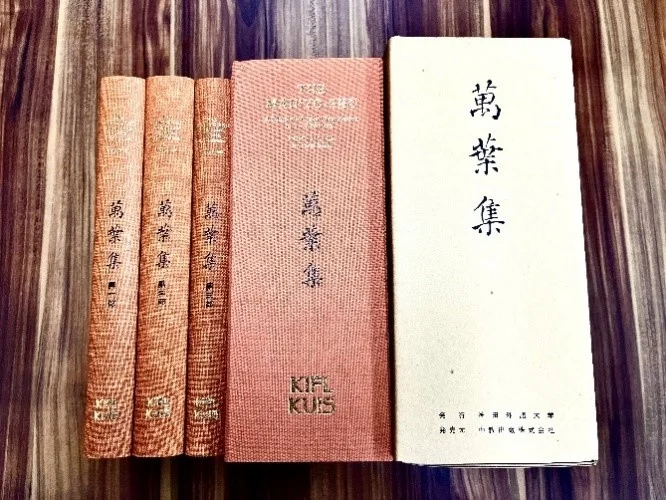

全文英訳万葉集謹呈開始

開催日:6月4日

『全文英訳万葉集』の全国への謹呈開始

神田外語グループ(東京都千代田区/理事長:佐野元泰)は、2025年6月4日より、同グループが発行した『全文英訳万葉集』≪THE MAN’YO-SHU≫を、福島県・千葉県に加え、全国の教育機関や公立図書館に向けて謹呈する取り組みを開始しました。この取り組みは、英語教育の推進と日本文化の理解を深めるために重要な一歩となるものです。

本書の謹呈は、まず2023年に包括連携協定を結んだ福島県において、震災復興と次世代教育支援の一環として行われました。続いて、2025年には神田外語大学が位置する千葉県の小中高校・図書館に対して限定的に配布が行われました。これらの実績と評価を踏まえ、全国への展開が決定され、より多くの学びの場に本書を届けることを目指しています。

本取り組みの概要

この取り組みの主催は神田外語グループであり、出版元は神田外語大学です。謹呈先は全国の小学校、中学校、高等学校および公立図書館など、対象となる教育機関や図書館に対して先着順で無料で本書を提供します。配布冊数は限定200冊となっており、希望する教育機関は早めの申し込みが求められます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主催 | 神田外語グループ |

| 出版元 | 神田外語大学 |

| 謹呈先 | 全国の小学校、中学校、高等学校、公立図書館 |

| 費用 | 無料 |

| 配布冊数 | 限定200冊 |

取り組みの背景

神田外語グループは、「言葉は世界をつなぐ平和の礎」という建学の理念のもと、日本と世界をつなぐ教育を推進してきました。その理念を体現する一環として、日本最古の歌集『万葉集』の全4516首を英訳した『全文英訳万葉集』≪THE MAN’YO-SHU≫を刊行しました。この本は、天皇や貴族から庶民に至るまで、多様な人々によって詠まれた歌を収めており、日本文化の多層性と豊かさを英語で伝える初の試みとして高く評価されています。

これまでに福島県では、県庁での謹呈式を実施し、教育委員会を通じて県内の小中高校に寄贈しました。また、千葉県では本学の所在地という縁から、県内の小中高校・図書館向けの謹呈を行いました。いずれの地域でも、英語教育や科目横断型プログラム、探究学習の充実に役立つ教材として高い評価を得ています。

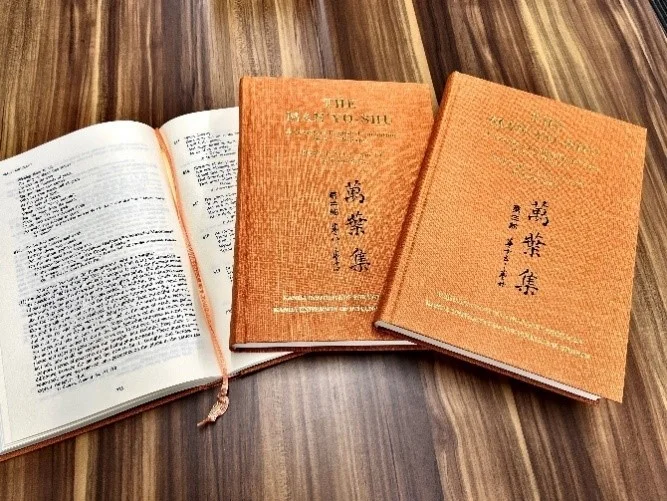

『全文英訳万葉集』の特徴

『全文英訳万葉集』≪THE MAN’YO – SHU≫は、4516首からなる万葉集の全内容を英訳したものです。この書籍は、東洋詩特有の5-7調のリズムで構成されており、歌い上げることで聞き手にさまざまな情景を思い浮かばせ、感銘を与えます。このリズムでの英訳は世界初の試みであり、天皇や貴族から下級官人、防人、大道芸人など、さまざまな身分の人々が詠んだ歌を外国人にも理解しやすい内容としています。

この書籍の実現には、故須賀照雄教授の想いが大きく影響しています。彼は「世界平和達成のためには他民族の文化を知り、理解することが重要な要素になる」と説き、「そのためにも日本民族が持つ貴重な文化遺産である万葉集を世界の人々に知ってもらいたい」との思いから本書の英訳が進められました。元号が「令和」に改元された際には、万葉集の一部から引用されたことを受けて、『全文英訳万葉集』の一般公開が行われました。

申し込み方法

『全文英訳万葉集』を希望する教育機関や図書館は、以下の情報を含めてメールで申し込む必要があります。具体的には、学校・団体名、住所、電話番号、件名に「『全文英訳万葉集』希望」と記載してください。申し込みは先着順となりますので、早めの手続きが推奨されます。

- 申込メールアドレス: media@kandagaigo.ac.jp

- 詳細については別添概要書を参照してください。

- 発送は本学で行いますので、各学校の経費負担は発生しません。

- 申し込みの期限の目安は2025年8月末としています。

この取り組みを通じて、英語で日本文化を学び、自国を多言語で発信できる人材の育成が期待されています。『全文英訳万葉集』が教育現場において重要な役割を果たすことが確認されており、全国の教育機関や図書館への謹呈が大きな意義を持つことは間違いありません。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主催 | 神田外語グループ |

| 出版元 | 神田外語大学 |

| 謹呈先 | 全国の小学校、中学校、高等学校、公立図書館 |

| 費用 | 無料 |

| 配布冊数 | 限定200冊 |

| 申し込み方法 | メールにて申し込み |

| 申し込み期限 | 2025年8月末 |

以上の内容から、神田外語グループが実施する『全文英訳万葉集』の全国への謹呈は、英語教育と文化理解の促進に寄与する重要な取り組みであることがわかります。教育機関や図書館において、この貴重な教材がどのように活用されるのか、今後の展開が注目されます。