2024年10月開始の先発医薬品選定療養化が患者負担と後発医薬品使用率に与える影響調査

ベストカレンダー編集部

2025年6月3日 14:24

先発医薬品選定療養化調査

開催期間:10月1日〜12月31日

先発医薬品(長期収載品)の選定療養化に関する影響実態調査

日本システム技術株式会社は、2025年6月3日14時03分に、独自に保有しているレセプトデータを中心としたメディカルビッグデータ『REZULT』を基に、先発医薬品(長期収載品)の選定療養化に関する影響実態調査を実施したことを発表しました。本調査は、先発医薬品の長期収載品が選定療養化されることによる影響を明らかにすることを目的としており、調査内容は多岐にわたります。

選定療養化とは、厚生労働省が指定する対象品目が処方される際に、医療上特段の理由がない場合、患者が後発医薬品ではなく長期収載品を希望した場合に、定められた費用を負担する仕組みです。具体的には、対象となる後発医薬品の中で最も薬価の高い医薬品と長期収載品との差額の4分の1を患者が負担することとなり、2024年10月より導入される予定です。

調査の背景と目的

当社では、2024年8月に事前影響調査を実施し、その結果をレポートとして公開しています。この調査レポートは、選定療養化導入前後の対象品目の処方動向、後発医薬品使用率、患者負担の変化について詳細に分析しています。

本調査の集計条件は以下の通りです:

- 利用データベース:当社の保有するレセプトデータベース(約1,000万人 2025年4月時点)

- 調査対象:選定療養化導入前後の医科外来・調剤レセプトデータ

- 調査期間:2023年10月~2024年12月診療分(15か月分)

導入前後の比較については、導入前を2023年10月~2023年12月、導入後を2024年10月~2024年12月のそれぞれ3か月間を使用して行っています。

調査結果の概要

調査結果は以下の3つの項目に分けて分析されています:

- 選定療養化前後の対象品目処方患者数の変化

- 選定療養化前後の後発医薬品使用率の変化

- 選定療養化後の患者負担の変化

1. 選定療養化前後の対象品目処方患者数の変化

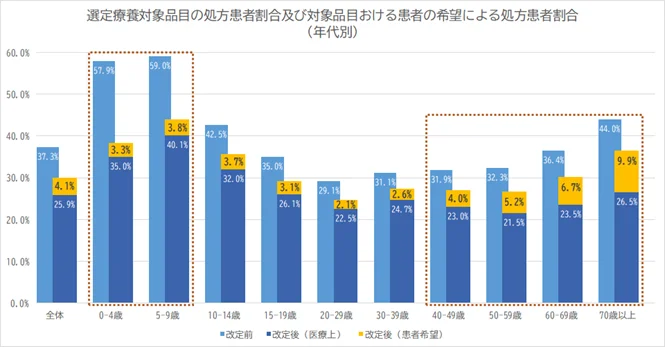

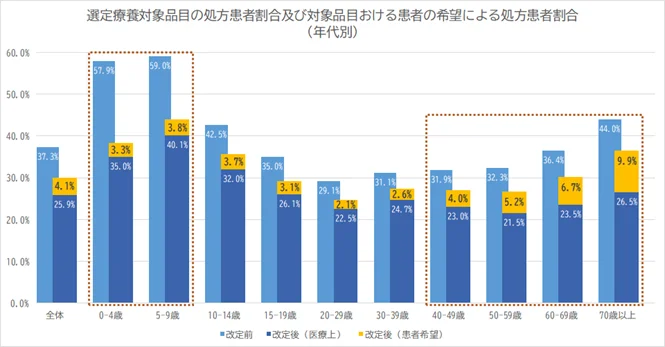

まず、選定療養化前後で対象品目を処方されている患者の状況を調査しました。全体的に対象品目を処方されている患者が減少していることが確認できました。全体では対象品目のいずれか1種以上を処方されている患者が37.3%だったのに対し、選定療養の導入後は患者の希望、医療上の理由を合わせて30.0%と7.3ポイント減少しています。

特に0-4歳、5-9歳においては15ポイント以上の減少が見られ、影響が大きかったことが伺えます。これは、選定療養で支払う費用が助成金等の対象外となり、直接負担が増加することが影響していると考えられます。

また、対象品目を処方されている患者の内、選定療養費を負担している患者の割合も確認しました。全体で長期収載品を希望して処方されている患者の割合は4.1%で、医療上の理由で対象品目を処方されている患者(同25.9%)と比較し限定的であることが分かります。年代別にみると2.1%~9.9%と世代によって大きな差が生じており、40歳以上の患者で長期収載品を希望する比率が高くなる傾向がありました。

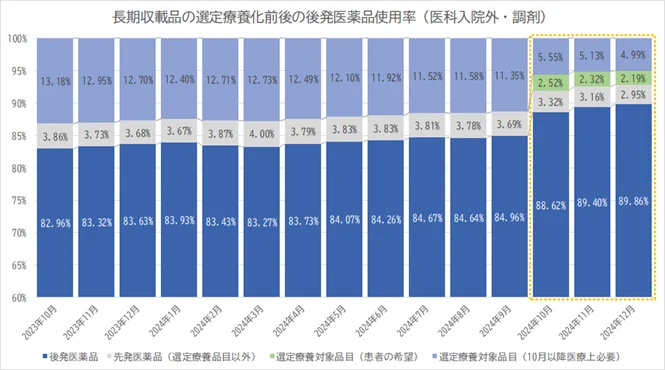

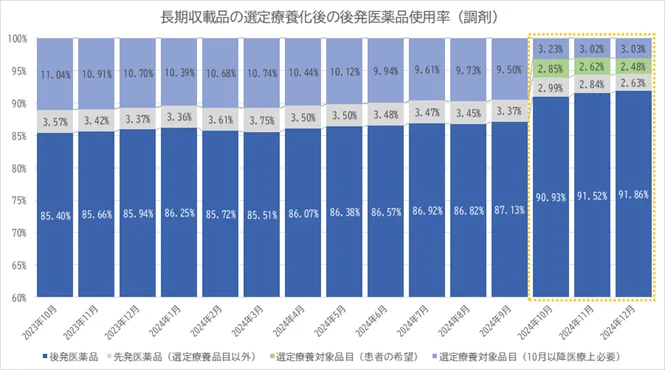

2. 選定療養化前後の後発医薬品使用率の変化

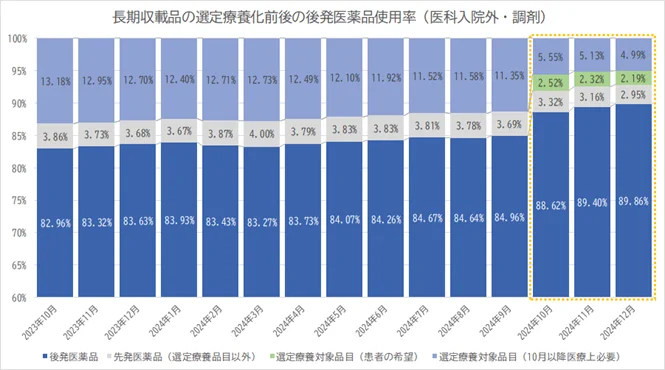

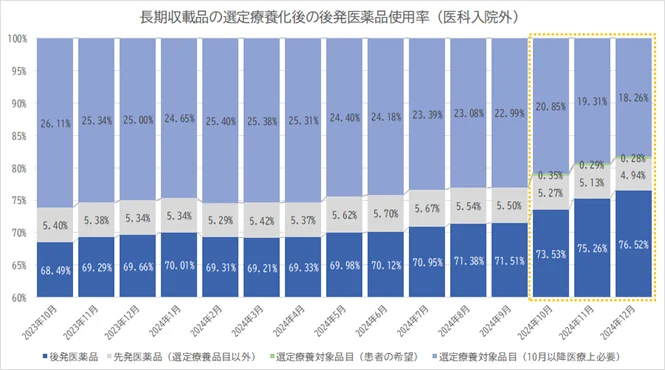

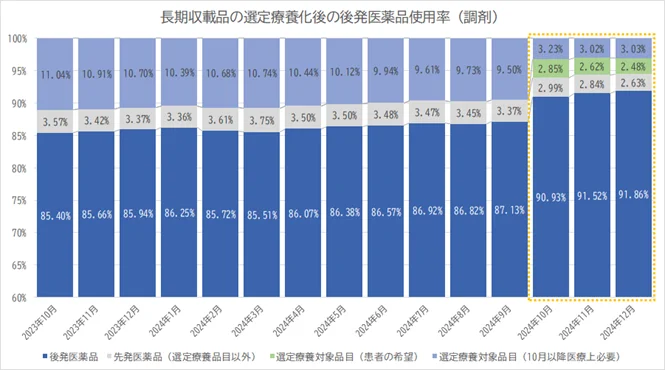

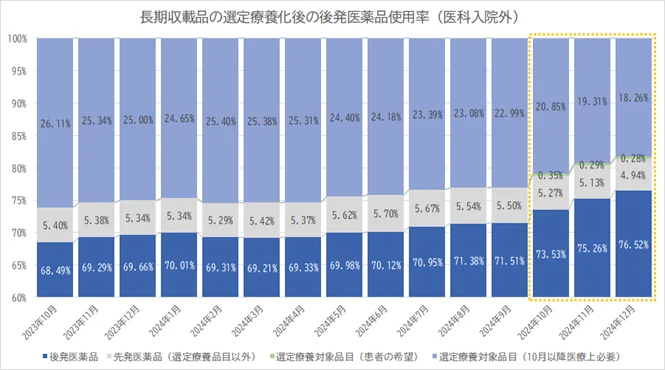

次に、選定療養化前後の後発医薬品使用率の変化に着目しました。数量ベースで使用率を見ると、選定療養化後の2024年10月以降、後発医薬品の使用率が大きく増加していることが分かりました。選定療養化が医療機関・患者共に医薬品を見直す機会となったのか、選定療養対象品目以外においても先発品に若干の減少傾向が見られました。

後発医薬品使用率は、医科入院外と調剤の調剤機関別に見ても増加する傾向が確認されました。院内で調剤される場合は患者の希望で処方される割合は少なく、医療上の理由で処方される割合が大きいことが分かりました。

3. 選定療養化後の患者負担の変化

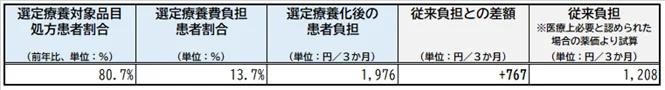

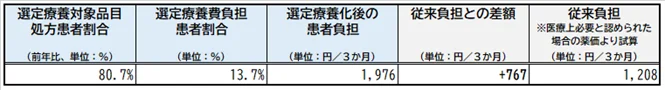

最後に、選定療養化後の患者負担について調査しました。対象品目のいずれか1つ以上を処方されている患者について、対象品目における処方状況・患者負担の変化を調査した結果、対象品目を処方されている方の割合は前年と比較し80.7%と減少しており、対象品目を処方されている患者の内、選定療養費の負担に同意した患者は13.7%となっています。

負担額としては、患者が希望した上で対象品目を処方されている場合、医療上必要と認められた場合と比較して3か月間で平均767円の負担増が見られました。選定療養費の総額が大きい医薬品から上位5品目についての調査も行われ、ヒルドイド(ローション・ソフト軟膏)が上位2剤となりました。

調査結果のまとめ

今回の調査では、選定療養化の実態を明らかにし、選定療養費の負担に同意した上で処方を希望している患者は限定的ではあるものの一定数いることが確認されました。また、後発医薬品の使用率に大きな影響を与えており、その影響は今後も継続する可能性が考えられます。

現状では医療上の理由から長期収載品を処方されている患者も多く、今後の後発医薬品供給や社会の動向により見直しや対象品目の追加も考えられるため、引き続き状況を注視していく必要があります。

調査結果の要約

| 項目 | 調査結果 |

|---|---|

| 選定療養化前後の対象品目処方患者数 | 37.3%から30.0%へ7.3ポイント減少 |

| 長期収載品を希望する患者の割合 | 全体で4.1%、年代別に差異あり |

| 後発医薬品使用率の変化 | 選定療養化後に大幅に増加 |

| 患者負担の変化 | 平均767円の負担増、対象品目の処方割合は80.7%減少 |

この調査により、先発医薬品(長期収載品)の選定療養化が患者や医療機関に与える影響についての重要なデータが得られました。今後の医療政策や患者の選択肢に対する影響を考慮する際に、これらの情報が役立つことが期待されます。

参考リンク: