2025年5月公開、みやけ食品が伝える能登地震後の復興ドキュメンタリー動画「のとToみやけ」

ベストカレンダー編集部

2025年6月1日 11:45

ドキュメンタリー動画公開

開催日:5月10日

みやけ食品が伝える震災からの復興の物語

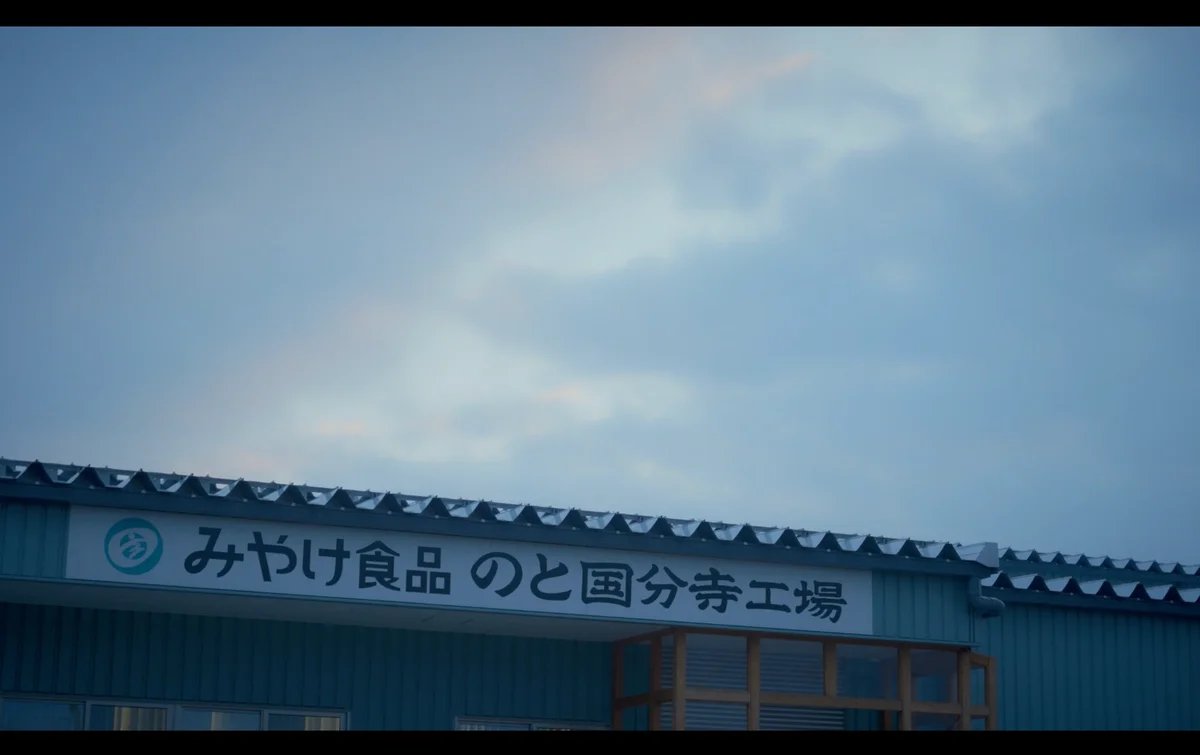

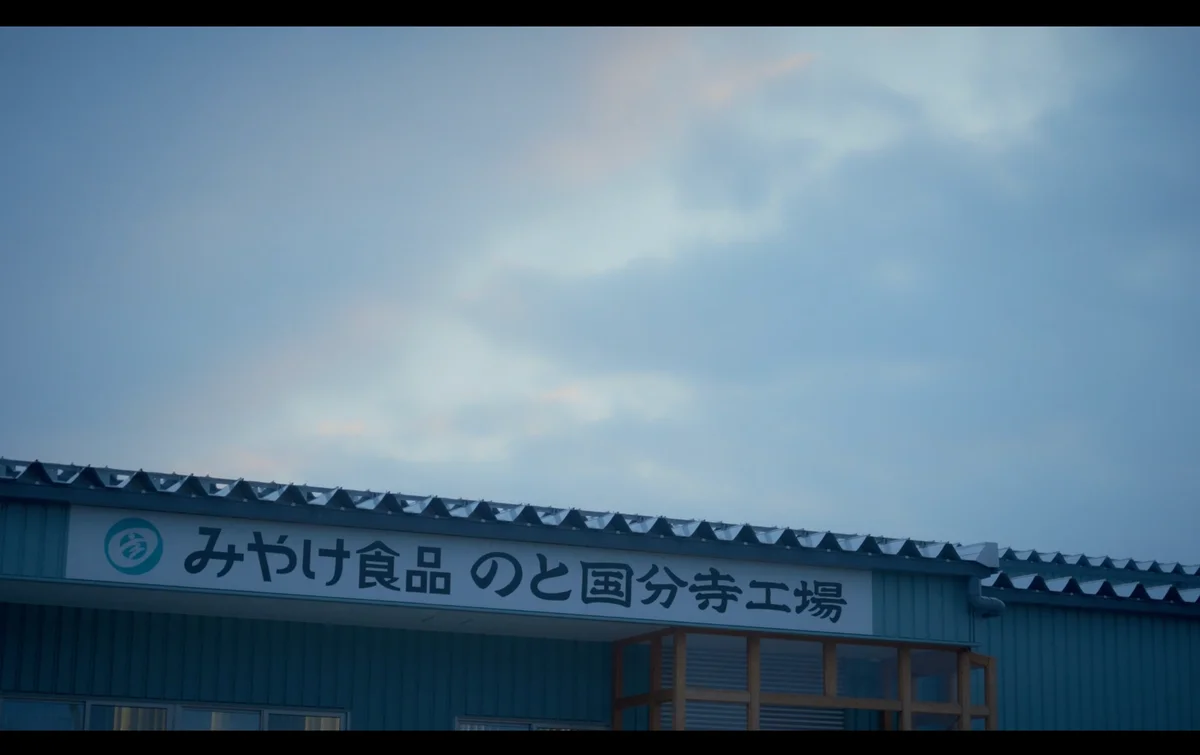

たまご加工食品メーカー「有限会社みやけ食品」は、2024年に発生した能登半島地震による影響を受けた「のと国分寺工場」の記憶とその後の復興の様子を伝えるドキュメンタリー動画「のとTo(と)みやけ」を制作し、2025年5月10日に公開しました。この動画は、震災から約1年半の時を経て、工場と地域の人々がどのように復興に向けて歩んできたのかを描いています。

動画の長さは3分52秒で、視聴者は能登地域の美しい風景と共に、地域の人々の想いを感じることができます。動画は以下のリンクから視聴可能です。

震災の影響と地域の支え

2024年1月に発生した能登半島地震は、七尾市全体に大きな被害をもたらしました。「のと国分寺工場」もその影響を受け、一時はすべての稼働を停止せざるを得ない状況に陥りました。物資の供給が不足する中、工場にストックされていた茶わんむし、玉子とうふ、玉子焼きなどを避難所に提供し、地域の人々と共に困難な時期を乗り越えました。

また、長期にわたる断水の影響を受け、工場内の井戸水を地域の方々に開放することで、地域一体となって問題に立ち向かいました。こうした地域の支えと、社員の尽力により、工場は徐々に機能を回復し、現在では多くのメンバーが再びこの場所で働いています。

ドキュメンタリーの内容

公開されたドキュメンタリー動画では、みやけ食品の社員だけでなく、能登を愛する地域の方々にもインタビューを行い、震災後の生活や地域の魅力を記録しています。単なる復旧経過報告ではなく、地域への愛情や希望を伝える物語として仕上げられています。

「ここが好きだからこそ、また灯りを灯したい」というメッセージが込められたこの映像は、視聴者に感動を与えることでしょう。

震災の記憶を風化させない取り組み

みやけ食品は、震災後の状況を社内でしっかりと共有することが重要であると考えています。震災の影響を受けた「のと国分寺工場」に直接関わっていない全国のグループ社員に対しても、この映像を通じて震災が他人事ではないことを再認識してもらうことを目的としています。

情報が風化しやすい現代において、能登の自然と共に生きる企業として「記憶を語り継ぐ」ことは、みやけ食品にとって重要な使命です。震災の記憶を風化させず、次世代に伝えていくための取り組みを続けていく姿勢が求められています。

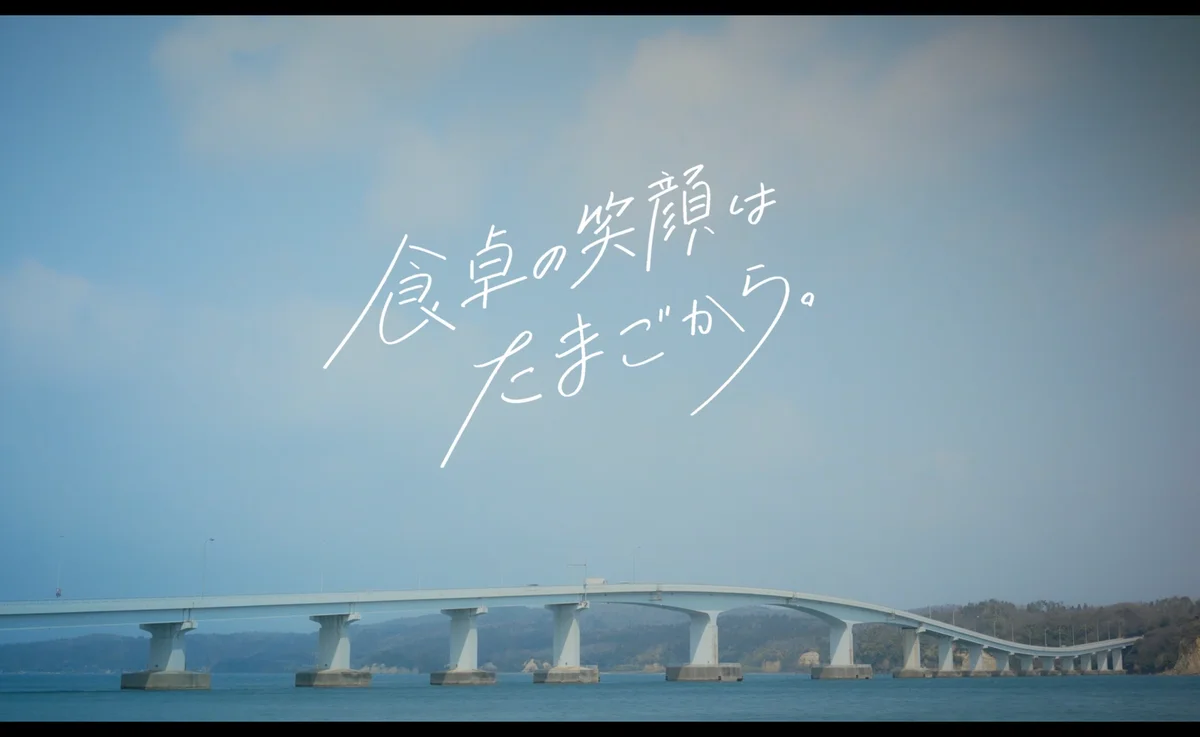

タグラインに込めた想い

「食卓の笑顔は、たまごから。」というタグラインには、みやけ食品が創業以来目指してきた、たまご加工食品を通じて食卓に“ほっとする笑顔”を届けるという理念が込められています。提供する商品が、遠く離れた誰かの「笑顔」や「希望」になることを信じ、今後も真摯に商品づくりに取り組む姿勢が強調されています。

「のとToみやけ」関連キャンペーン

ドキュメンタリー動画の公開を記念して、みやけ食品はユーザー参加型のプレゼントキャンペーンをSNS上で実施します。このキャンペーンは、能登の地域の魅力や復興に対する感謝の気持ちを伝えることを目的としています。

キャンペーンの実施期間は2025年6月1日(日)から2025年6月30日(月)23:59までです。参加条件は以下の通りです。

- みやけ食品公式Xアカウントをフォローする(https://x.com/miyake_shokuhin)

- YouTubeにて「のとTOみやけ」動画を視聴する(https://www.youtube.com/watch?v=AzbHLgetamM)

- 動画を視聴した感想を引用リポストで投稿する

当選者には以下の3商品の詰め合わせセットが抽選で10名様にプレゼントされます。

- 能登の厚焼玉子

- 能登の茶わんむし

- 玉子とうふ

制作プロジェクトメンバー

このドキュメンタリーの制作には多くのメンバーが関わっています。プロジェクトリーダーはみやけ食品の専務取締役である三宅宣生氏と曽我豪氏が担当し、企画・プロデュースはKATARE Inc.の八木翔和氏と今村匡氏が行いました。撮影・編集はCROCOの渡辺穂高氏と西原翔風氏が担当し、楽曲協力はUtakaraが行っています。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動画タイトル | のとToみやけ |

| 公開日 | 2025年5月10日 |

| 実施期間 | 2025年6月1日~2025年6月30日 |

| 参加条件 | 公式アカウントフォロー、動画視聴、感想投稿 |

| 当選商品 | 能登の厚焼玉子、能登の茶わんむし、玉子とうふ |

このように、みやけ食品は震災からの復興の過程や地域の人々の想いを映像を通じて伝え、未来に向けた希望を描いています。企業としての使命を果たしつつ、地域との繋がりを大切にする姿勢が多くの人々に影響を与えることでしょう。

参考リンク: