ハイヤールーが9月にスキル保証型採用を正式リリース、シリーズA資金調達で事業拡大

ベストカレンダー編集部

2025年5月20日 11:43

スキル保証型採用開始

開催日:9月1日

スキル保証型採用をβ版リリースし、シリーズA調達で採用を強化

株式会社ハイヤールー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:葛岡宏祐)は、2025年5月20日にシリーズAのセカンドクローズとして、約2.2億円の資金調達を実施したことを発表しました。この調達により、シリーズAラウンドの累計調達額は約5.3億円となり、今後の事業拡大に向けた基盤を強化しています。

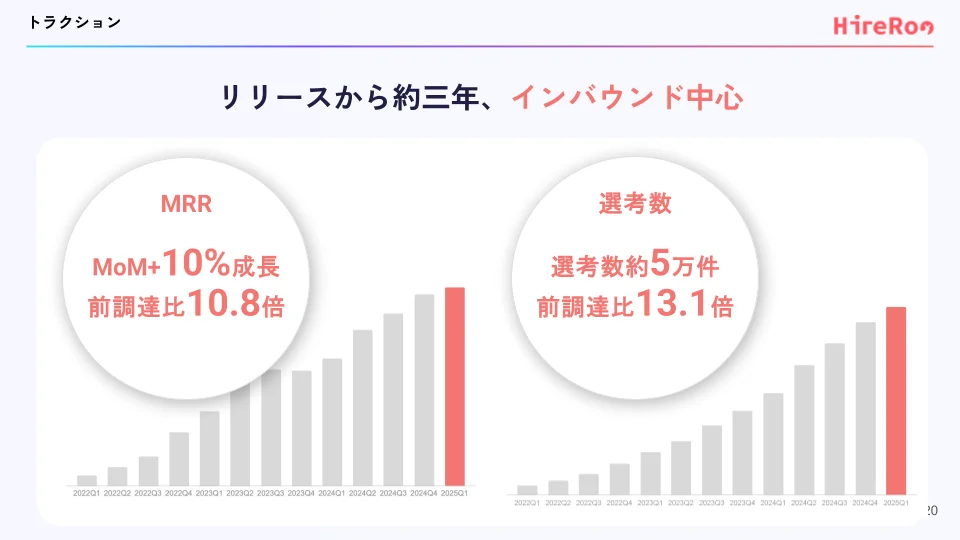

ハイヤールーは「日本をもう一度、モノづくりで一番へ。」というミッションを掲げ、エンジニアリング組織向けプラットフォームを提供しています。特に、AI時代のスキル面接サービス「HireRoo Skill Interview」を通じて、エンジニア採用における公平かつ効率的な選考プロセスを実現しています。これまでに200社以上がこのサービスを導入し、約5万件の採用選考で活用されてきました。

ハイヤールーの事業内容と成長

ハイヤールーは、エンジニアリング組織の採用力や技術力を底上げするためのプラットフォームを構築しています。特に、AIを活用したスキル面接サービス「HireRoo Skill Interview」は、候補者のハードスキルとソフトスキルを可視化することで、企業が最適な人材を選ぶための判断材料を提供しています。

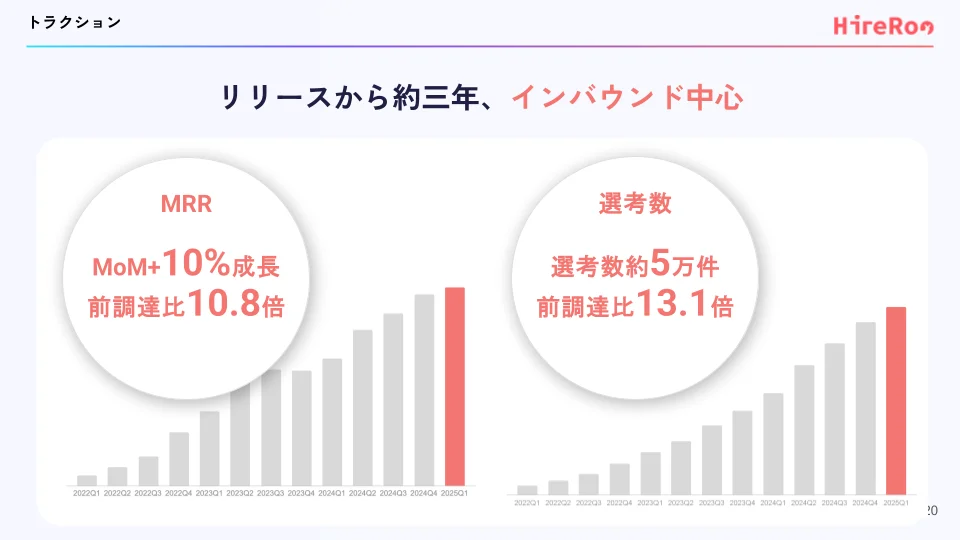

このサービスは、エンジニアのスキルを正確に評価することが重要であるという認識のもとに開発されました。従来の採用手法では評価が難しい部分を補完し、候補者の能力を正確に示すことができます。このような取り組みにより、ハイヤールーはプレシリーズAの資金調達を行なった2022年と比較して、四半期単位で売上が10倍に成長しています。

調達後のマイルストーンと今後の展望

今回の資金調達を機に、ハイヤールーは「コーディング試験の会社」から「エンジニアリング組織プラットフォームの会社」へと進化することを目指しています。2025年には、コーディング試験事業のシェア拡大と、9月に正式リリース予定の母集団形成事業のPMF(Product Market Fit)達成に注力する計画です。調達資金は両事業に同等に投資されます。

さらに、2026年には社内人材評価ソリューションをリリースし、採用・評価・育成の3つのプロダクトが揃うことを目指しています。これにより、「スキルの正当な評価」を浸透させる組織づくりのインフラを構築し、2025年中に30名以上の組織体制へと拡大する予定です。

投資家のコメントと期待

ハイヤールーの成長に期待を寄せる投資家からのコメントも紹介されています。プライマルキャピタルの代表パートナーである佐々木浩史氏は、生成AIの進化によりソフトウェアエンジニアリングが変わりつつある中で、ハイヤールーが新たな潮流のオピニオンリーダーとなることを期待しています。

また、株式会社DELTAの丹哲郎氏は、AIによる変化が大きいこの時代にスタートアップを立ち上げたハイヤールーに対し、成功を収めることを願っています。さらに、株式会社レクターの広木大地氏は、ビッグウェーブのタイミングで上昇気流を掴むチャンスを逃さないようにとのメッセージを寄せています。

積極的な採用活動の実施

ハイヤールーは、既存事業および新規事業の拡大に向けて積極的な採用活動を行っています。興味を持たれた方は、カジュアル面談にお申し込みいただくことが可能です。現在募集中のポジションは以下のリンクから確認できます。

ハイヤールーの受賞歴と会社概要

ハイヤールーは、数々の賞を受賞しており、その実績が評価されています。受賞歴は以下の通りです。

- 「HONGO AI 2023」最優秀賞

- 「ICCサミット FUKUOKA 2023|SaaS RISING STAR CATAPULT」優勝

- 「ASPICクラウドアワード2023」奨励賞

- 「第8回 HRテクノロジー大賞」

- 「ICCサミット FUKUOKA 2025|ガーディアン・カタパルト」優勝

ハイヤールーは、エンジニアリング組織の採用力・技術力を底上げするためのプラットフォーム「HireRoo」を提供しています。このプラットフォームは、スキルの見極めと人材との最適なマッチングを支援し、AI時代にふさわしい新しい採用の形を実現します。

会社概要

| 会社名 | 株式会社ハイヤールー |

|---|---|

| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C |

| 代表者 | 代表取締役 葛岡 宏祐 |

| 設立 | 2020年12月10日 |

| 事業内容 | インターネットサービスの企画・開発 |

| 運営URL | https://hireroo.io |

ハイヤールーは、今後も「Japan as No.1, again. 日本をもう一度、『モノづくり』で一番へ。」というミッションを掲げ、エンジニアリング文化の向上に寄与することを目指しています。

参考リンク: