5月3日開催!大阪・関西万博で「ごみ祭り」資源循環を考える新たな試み

ベストカレンダー編集部

2025年5月2日 14:50

ごみ祭り開催

開催日:5月3日

「ごみ祭り」の開催について

2025年5月3日(土・祝)、大阪・関西万博会場内ギャラリーWESTにて、「ごみ祭り」が開催されます。このイベントは、株式会社steAmが主催し、入場は無料ですが、当日の大阪・関西万博入場チケットをお持ちの方に限ります。プロデューサーの中島さち子氏が目指す「いのちの再生と転生」をテーマに、資源循環への取り組みを促進することを目的としています。

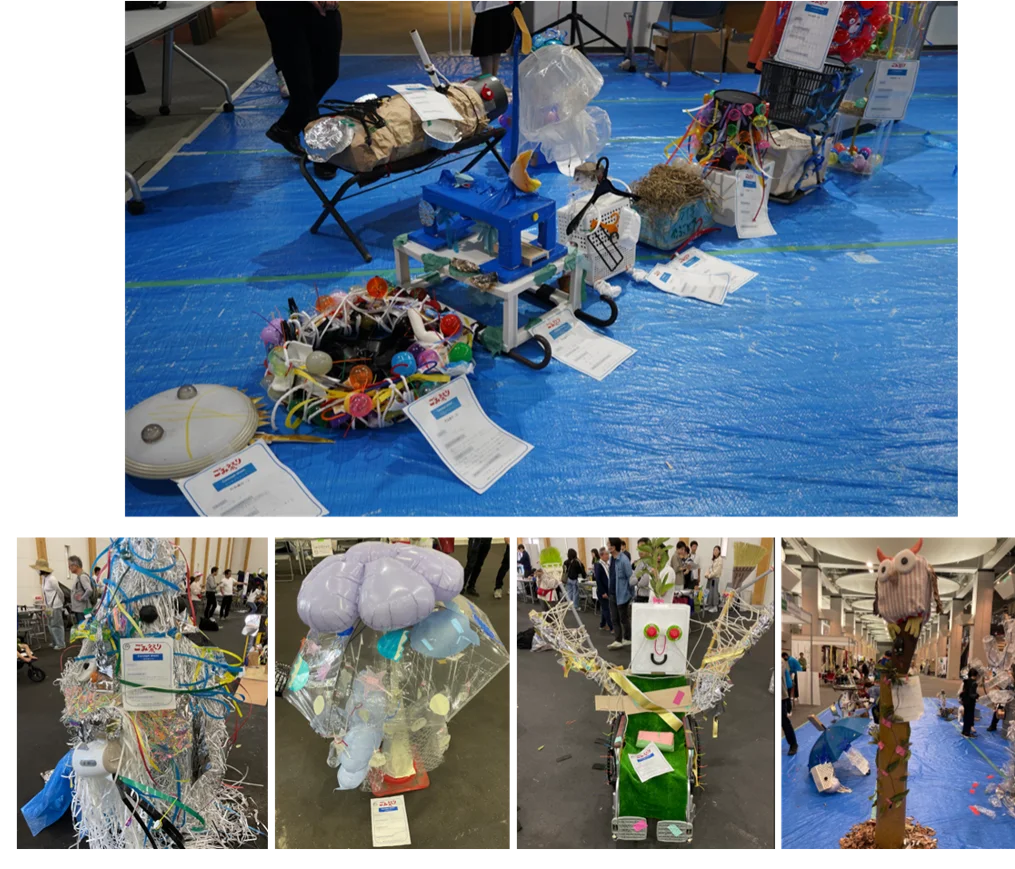

中島氏は、3年前から仲間と共にごみを拾う活動を行い、捨てられる運命にあるごみに対し「本当にただのごみでしかないのか?」という問いを投げかけ、アートに変えるプロジェクトを推進してきました。これに関連して、3月16日には「ごみアートコンテスト」が開催され、入賞作品も展示されます。

イベントの内容とプログラム

「ごみ祭り」では、さまざまなプログラムが用意されています。特に注目されるのは、ガーナを拠点に活動するごみアーティスト、長坂真護氏を迎えたオンラインセッションや、トークセッションです。以下に主なプログラムの内容を詳述します。

トークセッション

- 11:00~12:00「ごみ事情in アジア」

- 14:00~15:00「ごみと万博」

- 16:00~17:00「ガーナと日本:ごみや学びを通じて」

これらのセッションでは、環境問題やごみの価値についての専門家が意見を交わし、参加者に新たな視点を提供します。特に、カンボジアやガーナの現地の状況を知ることができる貴重な機会となるでしょう。

ワークショップ

「ごみ祭り」では、参加者が実際に体験できるワークショップも多数用意されています。以下はその一部です:

- パソコン解体ワークショップ – 都市鉱山や環境問題について考える機会を提供します。

- リサイクル素材で楽器を作るワークショップ – 廃材を用いたオリジナル楽器の制作を行います。

- 端材活用ワークショップ – クラゲ館や万博への想いを端材に表現します。

- ステンドグラスワークショップ – ステンドグラスの端材を利用したアート制作を行います。

これらのワークショップを通じて、参加者は創造性を発揮し、環境問題への理解を深めることができます。

KURAGE Bandのパフォーマンス

イベントのフィナーレを飾るのは、中島さち子氏が率いる多国籍バンド「KURAGE Band」のライブです。このバンドは、日本、韓国、セネガル、チベットなど多様な国の音楽家が集まり、さまざまな文化の協奏を生み出します。ライブでは、参加者が制作したごみ楽器との協奏も予定されており、観客との一体感を大切にした演出が行われます。

「KURAGE Band」は、音楽を通じてコミュニケーションを生み出すことを信条としており、生活の中に自然にあふれる音楽を体験できる機会を提供します。このバンドの活動は、音楽だけでなくワークショップや講演など多岐にわたり、参加者を巻き込む協奏を最大の特徴としています。

「ごみ祭り」の意義とまとめ

「ごみ祭り」は、ただのイベントではなく、環境問題への意識を高め、資源循環の重要性を再認識する機会です。中島さち子氏がプロデュースする「いのちの遊び場クラゲ館」の理念を体現したこの祭りは、参加者に「どんなものにも価値がある」というメッセージを届けます。

以下に「ごみ祭り」の開催概要をまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催日時 | 2025年5月3日(土・祝)10:00~20:00 |

| 場所 | 大阪・関西万博会場内ギャラリーWEST |

| 入場料 | 無料(万博入場チケットが必要) |

| 主催 | 株式会社steAm |

| 特別ゲスト | 長坂真護氏(ごみアーティスト) |

このように、「ごみ祭り」は、環境意識を高めるだけでなく、参加者が自らの手で価値を創り出す体験を提供することを目的としています。参加者は、さまざまなワークショップやトークセッションを通じて新しい視点を得ることができるでしょう。